Il Carnevale di Verona, forse meno conosciuto di altri, è uno dei più antichi carnevali d’Europa. C’è chi lo fa risalire alle feste dopo la vittoria di Ezzelino sui Guelfi del 1208. Secondo la leggenda più diffusa, la sua origine si collega al terribile anno 1531. In seguito all’inondazione dell’Adige e alle razzie dei lanzichenecchi. Una grave carestia colpì la città e in particolare il quartiere di San Zeno e una rivolta popolare diede l’assalto ai fornai. Intervenne allora il potente signore Tommaso da Vico, che pagò la farina per sfamare tutti i poveri della città. Credenza popolare vuole che avesse lasciato anche nel testamento una ingente somma della sua ricchezza (ricavata dai proventi dei dazi su castagne e olive) per garantire ogni anno alla popolazione dei Sanzenati cibo e vino il venerdì grasso. Dalla figura di questo benefattore pare abbia avuto origine la maschera più rappresentativa del carnevale veronese, il Papà del Gnocco.

Il Papà

Questo ‘Re del Bacanal del Gnoco’, rubicondo, con una lunga barba bianca e una pancia di tutto rispetto, cavalca un asinello. Brandendo una enorme forchetta dorata in cui è infilzato uno gnocco di dimensioni spropositate. Vestito in un elegante color beige ricamato, mantello rosso e tuba a sonagli, è scortato dal suo seguito di servitori. Li chiamano i gobeti o macaroni (probabilmente derivati dalle cariatidi della basilica) che con delle gobbe sulla schiena e delle belle pance rotonde distribuiscono caramelle ai bambini e gnocchi agli adulti. Il Comitato Papà del Gnoco aveva stabilito che la carica fosse vitalizia e ereditaria. Mentre adesso è diventata elettiva e si tratta di un vero e proprio concorso ‘di bellezza’.

Venerdì gnocolar

Nel Quattrocento il percorso del corteo si snodava disegnando la figura di una chiocciola (da cui il detto ‘fare il bogon’) girando per tre volte intorno a piazza dei Signori. Per poi svoltare per il Corso verso San Zeno dove era pronta la scorpacciata di gnocchi. Davanti al sagrato della basilica è ancora visibile la pietra del gnocco. Una possente lastra tombale riusata come tavola dove venivano anticamente serviti. Per tradizione il ‘venerdì gnocolar’ si mangiano solo gnocchi. Un tempo di sola farina e acqua con un po’ di burro e formaggio. Oggi di patate conditi con la pastissada (stracotto di cavallo o di ‘musso’).

La sfilata del Papà

Dietro a Papà del Gnocco sfilano vari personaggi significativi della vita cittadina e della campagna circostante, ognuno relativo a un quartiere o a un paese. Il Duca della Pignata (quartiere di S. Stefano) deriva da un personaggio della seconda metà dell’Ottocento. Tanto generoso da essere chiamato Duca, protagonista del leggendario rinvenimento di una pentola d’oro durante la ristrutturazione della sua casa, oggi accompagnato dal Dio dell’Oro.

Il Principe Reboano de la concordia (quartiere Filippini) è detto anche Sire dell’Adige e arriva in barca attraccando all’antica dogana. Creato nell’immediato dopoguerra come figura rappresentativa del tempo di pace. Ispirandosi alla figura storica realmente esisitita nel XIV secolo di Reboano delle Carceri, vittorioso conquistatore di nuove isole sotto la Serenissima. Deve bagnarsi le mani nel vino che simboleggia il sangue delle Crociate e poi lavarsele nell’acqua del fiume per portare concordia e presiedere alla regata.

Re Teodorico (quartiere della carega e centro storico) arriva su un carro seduto su una enorme sedia (carega). Ricorda la vittoria del re degli Ostrogoti sul rivale Odoacre avvenuta poco lontano da Verona. Nel territorio di San Martino Buonalbergo e San Michele. Cangrande della Scala arriva brandendo la sua enorme spada accompagnato dal Barone di Sanzenetto.

Dopo il Papà, la Madonna

La Madonna Verona creata alla fine del Novecento ispirandosi alla statua della fontana di piazza delle Erbe. Ed è una regale signora anziana che arriva coronata in carrozza e simboleggia la longevità della città.

La Parona

La Parona (comune di Parona) introduce in città la festa della renga (aringa). Ricorda che le merci e il legname portate dal Tirolo scendendo sui burchi lungo l’Adige. Come merce di scambio nelle soste usate le aringhe del mare del Nord che le padrone (parone) delle osterie impararono a usare per condire la polenta. Due re consorti con cappelli a forma di torta simboleggiano il quartiere delle Golosine. C’è anche il Duca della Pearà, che ricorda la tipica salsa veronese per il bollito. C’è il Mastro Sogar (San Michele) che ricorda la tipica lavorazione della canapa in corde. Ci sono anche il Duca della Séola (quartiere Santa Croce), che ricorda l’antica coltivazione delle cipolle. E il Re del Biso e Regina Lasagna che ricordano il tipico piatto con i loro copricapi a forma di tagliatelle e baccelli di piselli.

La sfilata fu arricchita dal podestà Giovanni Orti Manara che vi aggiunse nel 1838 la Cavalcata di Tomaso da Vico con 24 cavalieri in costume e 28 carri allegorici che seguivano il Carro dell’Abbondanza di Papà del Gnocco. Il Carnevale fu più volte interrotto. Per poi essere ripreso nel 1923 grazie a gruppi di studenti con l’elezione della reginetta di Verona e i carri allegorici. Il premio è il bogon d’oro (chiocciola), per ricordare la forma circolare del corteo.

Un palio antichissimo

Il corteo tradizionale di Papà del Gnocco intreccia le sue origini con il palio, oggi scomparso, che fin dal Duecento si correva la prima domenica di Quaresima. I cavalli correvano in un rettilineo entrando da Santa Lucia ‘extra’ (fuori dalle mura), passando per Porta Palio (che ne ha conservato il nome) che veniva smurata solo una volta all’anno per questa occasione. Nel Seicento, quando la peste costrinse a chiudere definitivamente la Porta del Palio, le ‘mosse’ vennero fissate a Santa Lucia ‘intus’ (dentro le mura).

I cavalli erano proprietà delle più illustri casate di conti e marchesi di Verona, Maffei, Malaspina, Canossa, Bevilacqua, Verità, Giusti, Montanari. E perciò venne prontamente creato un contraltare di questa gara aristocratica. Il contropalio burlesco degli asini.

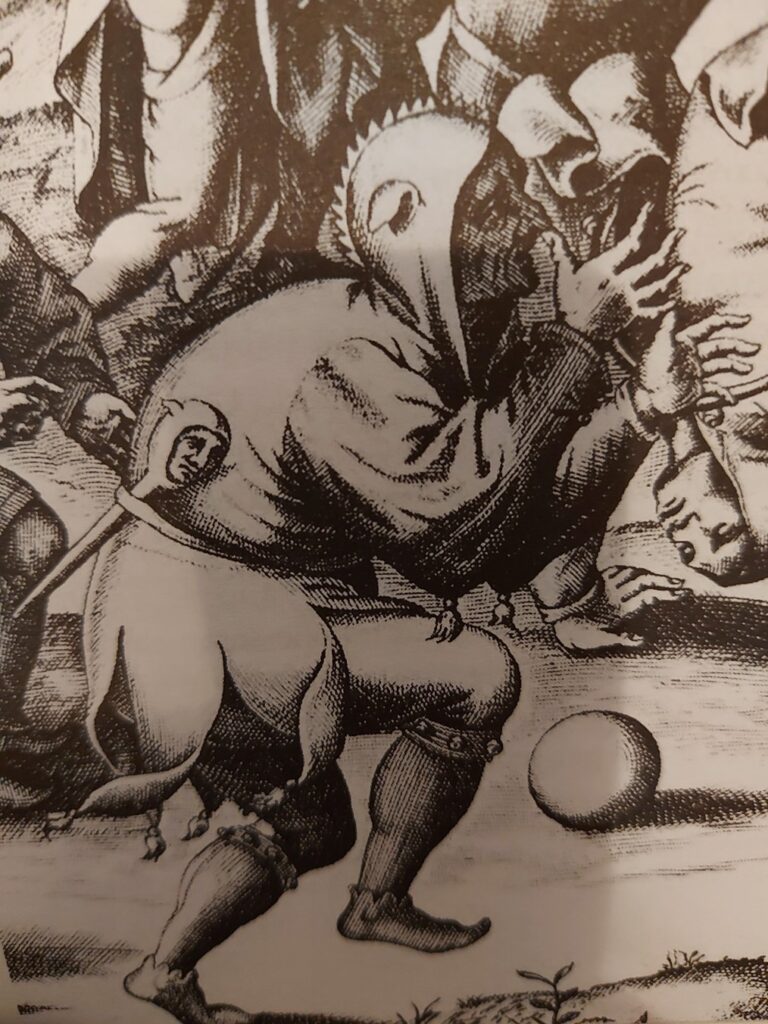

Il fantino perdente del palio doveva fare il percorso a ritroso con due metà di maiale appese al collo del cavallo, sulle quali tutti si scagliavano cercando di rubarne un pezzettino. Con Cangrande della Scala il palio divenne uno dei più importanti d’Italia. Venne istituita l’usanza che l’ultimo che arrivava nella corsa a piedi ricevesse in premio un gallo da portare in una festosa sfilata carnascialesca. Un rito orgiastico di fecondità e passaggio di stagione (da cui sembra avere avuto origine la maschera del Re del gallo con la cresta e poi del giullare).

Le proteste della Chiesa

Dopo varie proteste della Chiesa per il mancato rispetto del periodo di Quaresima, nel Settecento il palio venne spostato alla prima domenica di maggio. Ed è durato fino alla dura repressione della rivolta popolare da parte dei francesi (Pasque veronesi) del 1796. Quest’anno il Bacanal del Gnoco, spostato per le limitazioni del coronavirus, si terrà di nuovo in maggio. Proprio quando al tempo di Cangrande della Scala, in occasione della traslazione del corpo di San Zeno, sul sagrato della chiesa si svolgevano grandi festeggiamenti.