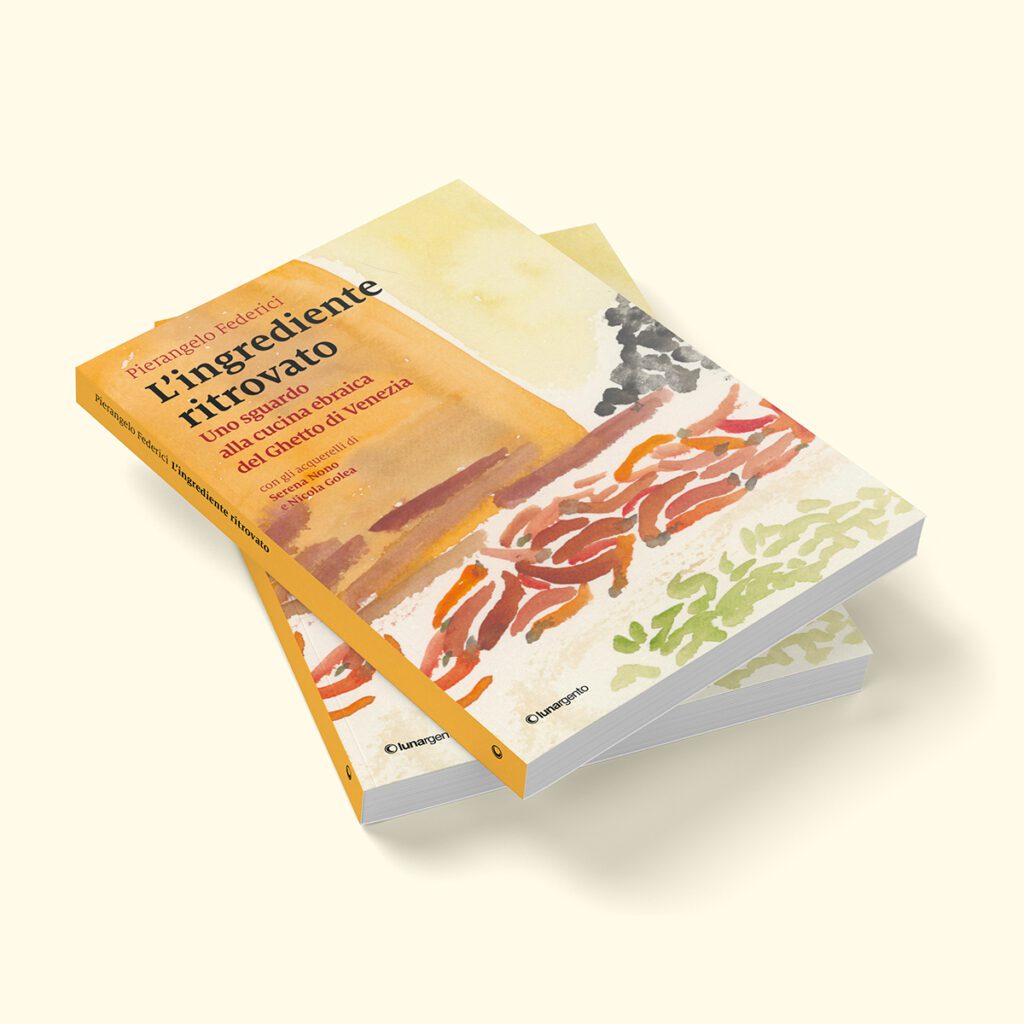

Pierangelo Federici, di mestiere, fa il pubblicitario copywriter, per passione il gourmet. Se si aggiunge che è veneziano, il gioco è fatto. È l’autore di opere interessanti come Venezia, una storia commestibile e di alcune pubblicazioni monografiche per la casa editrice della Libreria Toletta. Pierangelo è anche ideatore della seguitissima pagina Facebook VENEZIANI A TAVOLA, sceneggiatore e regista della webserie “Menarosto”; cura una rubrica sul trimestrale “Cucina di Charta” e collabora, su temi enogastronomici, con Venezia News, Detourism Magazine, con la RAI, National Geographic e con alcuni blog internazionali. Con questo L’ingrediente ritrovato. Uno sguardo alla cucina ebraica del Ghetto di Venezia, illustrato con gli acquerelli di Serena Nono e Nicola Golea, per le edizioni lunargento, Federici si avventura nella tradizione culinaria ebraica.

La cucina ebraica

Un mondo composito, quello ebraico veneziano, fatto di tante anime, stratificato nel tempo. Una storia di opportunismi economici, di proibizioni ed aperture. Perché no, anche una storia di cucina, in cui gli ingredienti della gastronomia ebraica finiscono per definire ed influenzare i sapori veneziani: la suca baruca, la “zucca benedetta” arrostita, ormai entrata anche nel lessico della terraferma; le sarde in saòr, con quel gusto agrodolce che sarà una delle caratteristiche precipue della cucina lagunare; il pane azzimo o lievitato, la challah per il Sabato (anzi, le challoth, perché devono sempre essere due); le melanzane sottoaceto.

Le melanzane solo nella cucina ebraica

Ancora nel Seicento si sosteneva, secondo Federici, che le melanzane, il “pomo sdegnoso” come le aveva soprannominate Bartolomeo Scappi (uno dei cuochi più conosciuti del Rinascimento), non dovevano essere mangiate «se non da gente bassa e da ebrei». Peccato che con le melanzane, schifate dai ceti più abbienti, gli ebrei del Ghetto di Venezia abbiano inventato piatti gustosi come il saòr o i pastei, versione riveduta e corretta delle burichitas sefardite, ancor oggi uno dei cibi più conosciuti ed apprezzati dello street food … e si potrebbe continuare.

Le regole

Pierangelo affronta tutti gli aspetti della kasheruth, le regole rituali della cucina ebraica: ciò che è puro e ciò che non lo è; ciò che non si può mischiare, come la carne e i derivati del latte; gli animali leciti per l’alimentazione umana; addirittura come ucciderli, provocando loro il minor dolore possibile. Persino il vino, dall’ubriacatura di Noè alla cena pasquale, il Seder, viene raccontato nelle sue rigorose procedure di realizzazione.

Il tutto, nel libro, è supportato da ricette vere, sperimentabili con ingredienti comuni

Tuttavia, questa splendida panoramica sul gusto della cucina ebraica, sefardita, aschenazita, italiana, non sarebbe così originale e raffinata, se la narrazione non fosse accompagnata dai meravigliosi acquerelli di Serena Nono e Nicola Golea. I due artisti, compagni anche nella vita, illustrano il libro di Federici con fedeltà e dolcezza, attribuendogli – con dovizia di particolari – un’atmosfera intima, vagamente onirica. Il campo di Ghetto Novo, scene domestiche dell’inizio del Sabato e un tripudio di nature vive, le verdure, il calice di vino, il pane intrecciato, il turgore delle zucche. Un’opera d’arte nell’opera, cucita pagina dopo pagina come se l’acqua e la tinta soffusa fossero nate direttamente nello spazio del foglio, ripercorrendo il calendario, le lune, in ideale continuità.

La cucina ebraica analizzata a fondo

È sempre ora, è sempre oggi, nell’organizzazione ciclica dell’anno ebraico, di festa in festa, di stagione in stagione: i lumi di Shabbat, il giorno del riposo; la festa invernale di Hannuccà con le sue trottole; il Capodanno degli alberi e Purim, la “festa delle sorti”, in cui ci si camuffa e ci si diverte. In perfetta simbiosi, Serena e Nicola ci raccontano un mondo.

Del resto, entrambi conoscono bene il respiro dei masegni, la dimensione acquatica della città e l’atmosfera del Ghetto: insieme hanno presentato, all’Ikona Gallery di campo del Ghetto Novo, Finding Fioretta, un lavoro pittorico affascinante, sulle tracce delle radici della famiglia Schoenberg (Serena è nipote del grande Arnold). Nicola, di origini romene, ma da molti anni in laguna, ne ha assorbito le trasparenze, gli orizzonti lattiginosi; Serena, dopo il diploma in Belle Arti conseguito alla Kingston University di Londra, ha intrapreso una felice carriera internazionale, come pittrice e filmaker.

La cucina ebraica e l’ingrediente ritrovato

L’ingrediente ritrovato è un esempio riuscito di collaborazione tra creativi, ma soprattutto una splendida testimonianza d’amore infinito per Venezia, le sue usanze, gli itinerari umani di chi l’ha percorsa nei secoli. Non ci resta, dunque, che augurare ai lettori Beteavòn, buon appetito a tutti.