Vietato fumare? Una parola. Nel secolo scorso, quando si entrava d’inverno nella redazione di un giornale, sembrava d’esser finiti in una camera a gas. Il fumo aveva sostituito la poca aria rimasta, le pareti avevano preso un giallino innaturale e su quasi tutte le scrivanie dei giornalisti montagne di cicche puzzolenti troneggiavano nei portacenere. Quel “quasi” è doveroso, ma va spiegato. Perché qualche igienista anche allora c’era, ma si trattava di una sottospecie precisa. Potrà sembrare strano, ma tra quella genìa di “turchi” in servizio permanente effettivo c’era sempre qualcuno che detestava l’odore delle cicche. Perciò, appena spenta la sigaretta, faceva subito sparire il mozzicone nel cestino della carta sotto la scrivania. Insomma, dirottava gli odori ed aumentava il pericolo d’incendi.

Se in redazione fosse passato Sirchia….

Ci fosse stato il ministro Sirchia, quello della famosa legge antifumo, sarebbe sicuramente inorridito, perché allora i giornali – fra le tante cose – erano un laboratorio perfetto di enfisemi, tumori polmonari, micidiali guasti alle coronarie. Ma i giornalisti non ci facevano troppo caso. Qualcuno, magari, se aveva la sfortuna di trovarsi sotto vento di un “Toscano” o di una pipa caricata col trinciato di Valstagna, qualche smorfia la faceva. Ma di solito finiva tutto lì e al massimo si pretendeva una distanza di rispetto.

Redazione e giornalisti, un mondo a parte

I giornalisti, insomma, appartenenti a una categoria tra le più litigiose per eccellenza, riuscivano ancora a risolvere i loro problemi di convivenza senza ricorrere al magistrato. Del resto, poco o tanto fumavano proprio tutti e chi aveva smesso sotto il diktat del medico (“o smetti o te ne vai…”), inspirava il fumo degli altri a piene narici, convinto che così non facesse male. Le redazioni erano perciò, nel vero senso della parola, fabbriche di notizie piene di fumo. Ma non se ne preoccupava ancora nessuno, perché anche nei ristoranti finivano per sapere di fumo gli scampi “alla busara”; nei bar le tartine di finto caviale; negli uffici del catasto le planimetrie di casa; negli ospedali le anticamere, dove anche i medici davano il loro bel contributo a piene boccate.

Prendiamo un esempio a caso

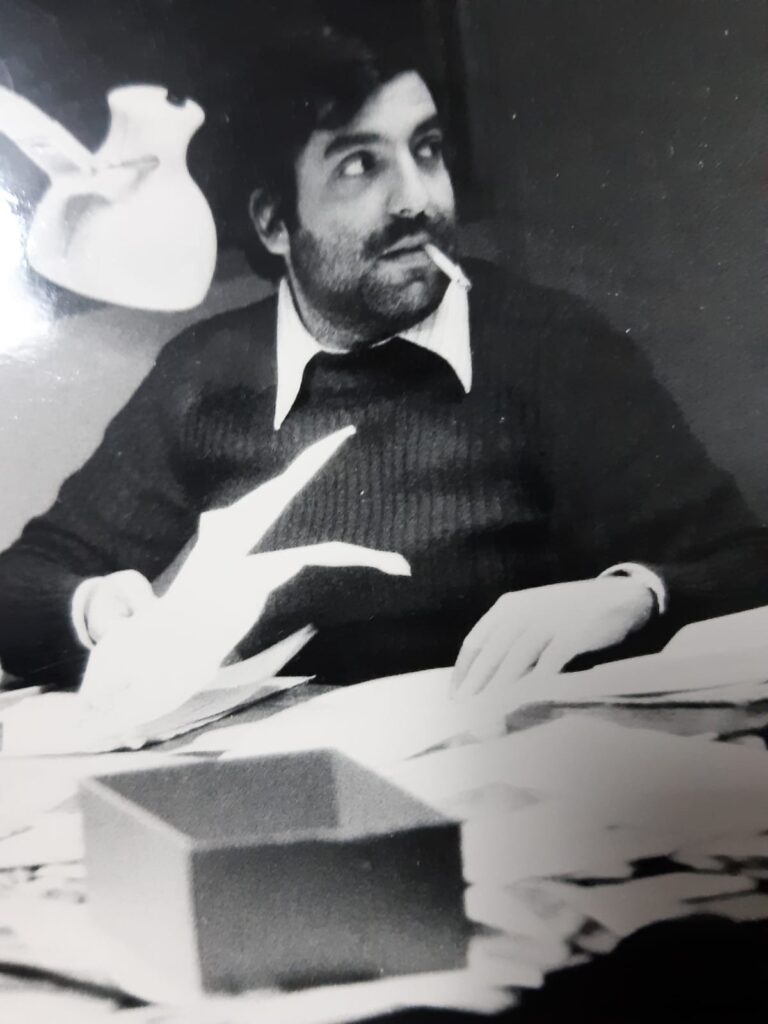

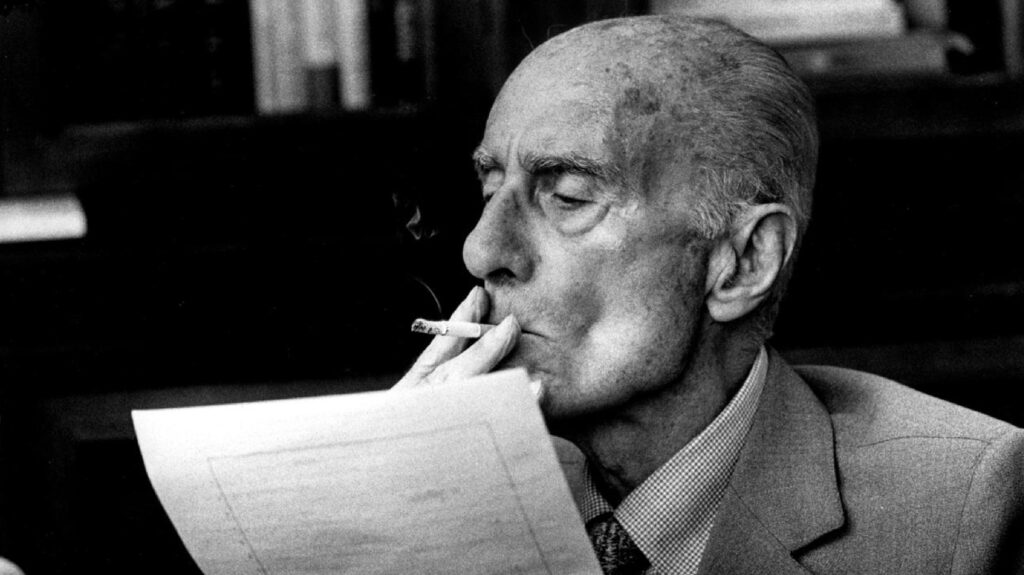

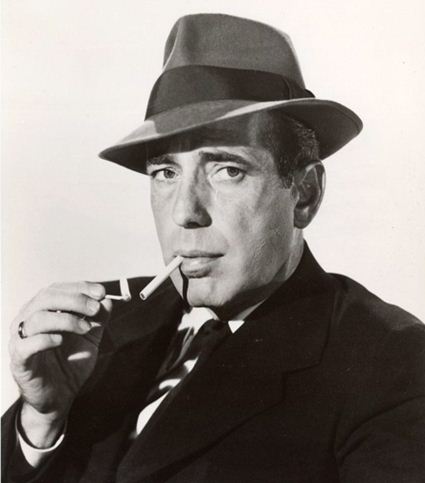

Era un mondo, insomma, fatto così, con la Philip Morris che faceva soldi a palate. Ma se fumare era per tutti normale, per i giornalisti sembrava addirittura obbligatorio. Almeno a giudicare dall’immagine che si erano cuciti addosso: nei film, nelle caricature, nelle fotografie, quando pestavano sulle macchine da scrivere, i cronisti apparivano sempre con la sigaretta tra le labbra. I soldati, insomma, avevano il fucile, loro la nuvola di fumo d’ordinanza.

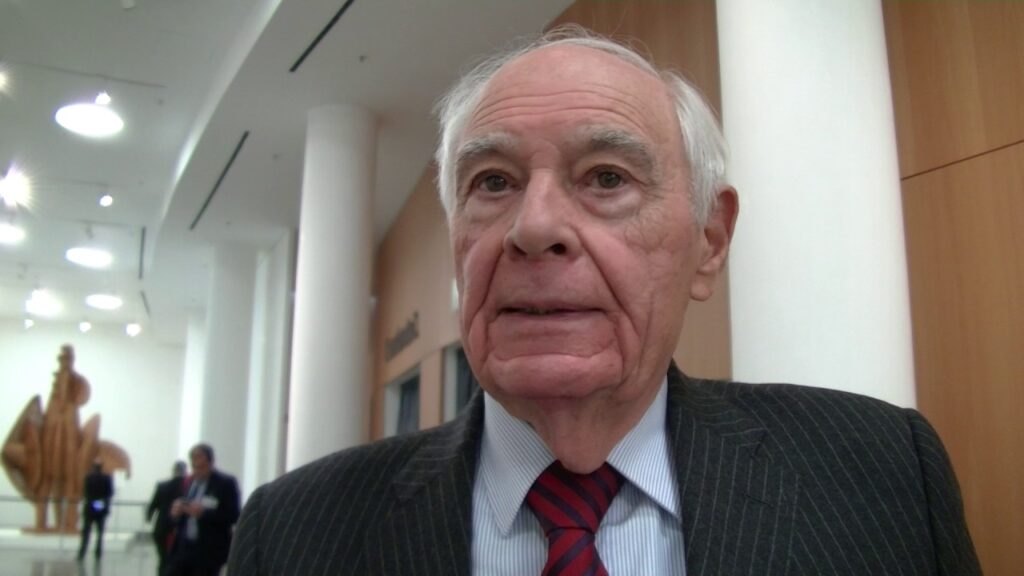

Così, se uno entrava per caso nella stanza di Edoardo Pittalis, allora vicedirettore del Gazzettino di Venezia, dieci contro uno l’avrebbe trovato con la regolamentare MS tra le dita. Ma una scommessa simile non l’avrebbe accettata nessuno, perché di sigarette ne bruciava novanta al giorno e non si muoveva mai senza due pacchetti al seguito.

La redazione del Gazzettino a fine turno

Esagerazioni, sregolatezze? Di sicuro sì, ma lo abbiamo già detto, allora le redazioni erano posti davvero particolari, con gente dalle abitudini particolari. E non solo per quanto riguardava il fumo. Fino al 1958 ( anno infausto, che nei libri di storia è segnato in rosso per la chiusura delle “case chiuse” tanto amate dagli italiani) ogni sera, alle 20, i redattori del Gazzettino, per esempio, scendevano in calle a frotte per una meritata sosta. Scherzando e ridendo, appena usciti da Ca’ Faccanon molti imboccavano il sottoportico di calle delle Acque e dieci metri dopo si intruppavano nel casino vicino. Lì erano di casa come nella trattoria di fronte che guarda caso si chiamava “Al Gazzettino”. Ci rimanevano al massimo mezz’ora e alle 20,30, più distesi e pronti per le notizie da Roma, si rimettevano al lavoro. Erano tanto precisi da poterci rimettere gli orologi.

Anche i giornalisti si adeguano

Dite che era una brutta abitudine? Questione di gusti e di epoche. Certo è che la nuova legge, che dopo quella data aveva imposto il sesso libero solo nelle strade, fu un colpo duro da digerire. Un trauma che divise per sempre generazioni di redattori, rigidamente distinti, da allora, tra quelli del prima e gli altri del dopo.

Però, siccome ogni capitolo finisce e bisogna sempre aprirne uno nuovo, da quella volta la sosta serale fu dedicata esclusivamente ai calici di rosso ed ai panini col musetto caldo. Non era la stessa cosa, ma tanto valeva accontentarsi. Col risultato che qualcuno si ripresentava in redazione dopo o un po’ appannato o troppo carburato. Senza, insomma, aver smaltito testosterone e tensioni in eccesso. Ma era lo scotto da pagare, perché il mondo va avanti e anche i giornalisti si devono adeguare.

Torniamo al fumo nella redazione. Il cambiamento

Quanto al fumo, però, la faccenda andò avanti ancora per un pezzo, tra alti e bassi, fino all’inizio degli anni Novanta: pressappoco fino a quando gli alpini cominciarono a bere meno grappa e più latte. E da quel momento tutto precipitò come una valanga: spariti i portacenere, aria condizionata dovunque, celle di punizione nascoste, gelide e puzzolenti, per i reprobi additati come i nuovi “untori”.

Qualcuno, esagerando come al solito, la definì la rivoluzione verde dell’informazione. Ma veramente in quegli anni, mentre i computer scalzavano di prepotenza le vecchie macchine da scrivere ed i telefoni cellulari si rubavano la poca privacy rimasta, le redazioni cominciarono a cambiare una dietro l’altra. Col risultato che in poco tempo finirono per somigliarsi tutte: via i vecchi giornalisti in difficoltà con il web, dentro i giovani; niente più tic-tac delle Olivetti; largo ai precotti degli uffici stampa; redattori in adorazione dei giochini del web; stop al riscontro delle notizie. E, per l’amor di Dio, niente più fumo.

La resistenza

Con il progresso, insomma, non si poteva scherzare, anche se poi non sempre tutto andò così liscio come si crede. Qualche piccola, eroica, resistenza in effetti ci fu, ma venne subito spazzata via, tanto che nelle antologie del giornalismo moderno non ne è rimasta traccia. Certo, per dirla tutta, si trattava di reazioni che non somigliavano nemmeno alla lontana a quella sdegnata della Guardia di Napoleone, invitata alla resa a Waterloo. Eppure, di fronte alle brusche intimazioni di spegnere la cicca, ci fu anche chi si ricordò all’improvviso del glorioso Cambronne e rispose allo stesso modo con veemenza. Ovviamente, traducendo in italiano quel celebre “mérde!”, buttato in faccia ai vincitori.

Cambia la redazione ma non il vizio. Dal giornale alla Tv

Siccome, però, quello era un linguaggio da rudi soldatacci, normalmente le signore non reagirono mai così. Tuttalpiù fecero appello a particolari anatomici, cari ad entrambi i sessi, di uso comune nei battibecchi più serrati. Tra i più citati è quello echeggiato nel salone della cronaca di Palazzo Labia, sede della Rai veneziana, una mattina di novembre. Qui, però, è meglio proseguire con il presente storico che rende meglio l’atmosfera.

Dunque, una distinta redattrice di mezza età sta lottando con una notizia da ridurre nei secondi giusti. E’sola e s’è accesa una sigaretta senza badare che a due metri, su un trespolo da studio, c’è un cartello con un perentorio “vietato fumare” stampato a grandi lettere.

La fine di un’epoca

Entra una collega più giovane, igienista convinta, che la fissa sbalordita e sbotta urlando: “ Ma sai leggere, almeno?”

Che cosa?

“Il cartello! C’è scritto vietato fumare!”

Non l’ho visto. Ma tu, invece, ti sei accorta che c’è scritto sul muro dietro di me?

“ Non c’è niente!”

Male, malissimo, cambiati gli occhiali. C’è scritto vietato rompere i c…i!

E tutto per fortuna quella volta finì lì, senza capelli strappati.

Parola dell’unico, involontario, testimone.

Ma era davvero finita un’epoca.