Li chiamano Stolpersteine, in italiano “pietre d’inciampo”, e costituiscono ormai in ventun Paesi del mondo il più grande esempio di museo diffuso della memoria: oltre 75mila piccole targhe d’ottone della misura di un sampietrino (dieci per dieci centimetri), poste davanti alla porta dell’ultima abitazione delle vittime del nazismo o sul luogo in cui furono fatte prigioniere, su cui sono incisi il nome della persona, la data di nascita, quella della deportazione e – qualora si conosca – la data della morte.

L’idea e il non per non dimenticare

Il progetto e la sua pervicace, minuziosa realizzazione si devono all’artista tedesco Gunter Demnig, settantacinque anni, berlinese. L’idea gli venne nel 1990, durante una commemorazione a Colonia dei mille sinti deportati dai nazisti. Di fronte a chi negava con forza l’esistenza di quel crimine, Demnig decise di dedicare il proprio lavoro ad un’opera continua, di forte impatto e – al tempo stesso – discreta, rispettosa: uno strumento formidabile contro l’oblio e il negazionismo. Nel 1992 installò i primi Stolpersteine proprio a Colonia, e senza autorizzazione. Fu l’inizio di un lavoro gigantesco.

Quel nome inciso nell’ottone

Demnig prepara ancor oggi, dopo trent’anni, ogni singolo Stolperstein e lo interra personalmente, con piena responsabilità. Quando gli chiediamo se, ormai, ha fatto l’abitudine a quel gesto quasi rituale, risponde con un velo di tristezza negli occhi chiari, ma con estrema determinazione: «Ogni volta che incido i nomi nell’ottone, lettera dopo lettera, sono sopraffatto dall’orrore. Tuttavia, anche questo fa parte del progetto. Solo così – aggiunge – ricordo a me stesso che, dietro a quel nome, c’è una persona. Ci sono bambini, uomini e donne che erano magari vicini di casa, compagni di scuola, amici, colleghi. Ogni nome evoca un luogo, il posto dove quelle persone vivevano, a cui i nazisti le hanno strappate, ed è un po’ come se tornassero a casa».

Quello di Gunter non si può definire un monumento

È privo, ad esempio, della verticalità tipica dei soggetti monumentali; per di più, posti sul selciato, gli Stolpersteine hanno bisogno di una distanza ravvicinata per essere notati ed osservati, e mettono in luce un altro aspetto importante, inclusivo: le persone ricordate, infatti, sono tutti i deportati, sia per motivi razziali che politici, anche i militari contrari al regime, i Rom, gli omosessuali. L’artista è convinto che queste pietre piccine, in cui l’attenzione inciampa, parlino più di ogni dichiarazione stentorea: «Credo siano importanti per il nostro futuro – commenta –ma anche per tutti coloro che non hanno più un posto dove piangere i propri cari … dice il Talmud che quando il nome di un essere umano è scritto, la sua memoria non può essere perduta».

La prima volta in Italia

La prima posa in Italia di quelle che sono state chiamate “pietre d’inciampo” (forse rifacendosi ad un passo della Bibbia e della Lettera di San Paolo ai Romani, come ha suggerito il direttore del Museo di via Tasso al momento in cui il progetto ha preso forma), è stata effettuata a Roma il 28 gennaio 2010: trenta sampietrini dedicati ad ebrei, politici e carabinieri, sono stati installati in cinque Municipi della capitale. Gunter non si è più fermato: anche per l’Italia, con regolarità, molte altre città sono state coinvolte nella sua opera.

La richiesta di pose delle pietre, oggi, è ben regolamentata: parte, in genere, dalle famiglie o dagli amici delle vittime (che forniscono i dati biografici essenziali), mentre l’autorizzazione alla posa è fornita dai Municipi, che s’incaricano di tutelarne la permanenza.

Un nome sulla strada

La scelta in controtendenza di Demnig di non utilizzare il piano verticale, la facciata delle case, bensì di disporre sulla strada le pietre d’inciampo, rende assimilabile la sua opera alle tombe pavimentali, soggette al calpestìo dei passanti. Un inciampo soprattutto morale; persino un azzardo, una traccia volta a sollecitare il confronto tra individuo e collettività. Talvolta uno scontro, che oppone derive razziste e condivisione.

C’è chi non accetta

Con il suo inevitabile valore semantico di natura politica, il lavoro di Demnig è stato fatto oggetto, ripetutamente e in ogni parte del mondo, di atti vandalici. In Germania, soprattutto all’esordio dell’iniziativa, si svilupparono polemiche, perché la gente si sentiva troppo coinvolta dai crimini passati per doverli ricordare ogni giorno. A Colonia, in particolare, alcune pietre dovettero essere posate ben lontane dai portoni d’ingresso, a bordo marciapiede.

In Italia, ancor oggi, si preferisce rubarle o lesionarle: è tristemente noto il caso del farmacista romano, reo confesso di averle asportate al numero 67 di via Santa Maria di Monticelli, perché gli davano banalmente “fastidio”. Sempre a Roma, nel dicembre 2018, sono state rubate venti pietre d’inciampo posate in via Madonna dei Monti, poi reinstallate: «Tutto questo non mi ferma – sostiene Demnig – perché sono infinitamente di più le pietre che posiamo di quelle che vengono rovinate, e che saranno comunque riparate e rimesse in sede. Ne sono state rubate finora circa ottocento, contro le oltre settantamila che abbiamo installato. E saranno sempre di più …».

Non si può che dargli ragione

Solo nel Veneto, ne sono state posate centinaia in questi anni, una cifra in continua evoluzione, dai capoluoghi di provincia ai piccoli centri. L’ultima città ad aver aderito, l’anno scorso, è stata Verona, con due pietre installate in via Duomo. Alla memoria di Gilda Forti e in via Stella, per ricordare Tullio Basevi. A Venezia, l’iniziativa è stata promossa dal Comune, dalla Comunità Ebraica, dal Centro Tedesco di Studi Veneziani, dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser), con il patrocinio del Consiglio d’Europa

Ed è partita il 12 gennaio 2014, in occasione del Giorno della Memoria, con la posa delle prime dodici pietre nel sestiere di Cannaregio. Un’esperienza, sempre arricchita dalla presenza dello stesso Demnig, con una forte partecipazione cittadina. La posa a gennaio 2023 di altri 24 stolpersteine, ne farà contare in tutto 160 (tra personali e collettive, come nel caso dei deportati dalla Casa di Riposo del Ghetto, dall’Ospedale Civile o da San Servolo).

Un nome, un destino

Di molti veneziani ebrei conosciamo i destini: storie di persone vittime di una ferocia inaudita. Vicende di giovani coppie come quella di Enrico Mariani e di Pia Cesana. Deportati con il loro bimbo di appena due mesi, di cui conosciamo il nome, Leo, ma non abbiamo neppure una foto. Internati dapprima a Fossoli, poi deportati ad Auschwitz. Lì verranno immediatamente separati: Pia e Leo, con ogni probabilità assassinati subito; Enrico morirà nel gennaio del 1945, pochi giorni prima dell’arrivo dei soldati russi. Oppure lo sterminio di famiglie numerose che ancora vivevano nel Ghetto. Come quella del chazàn (cantore) della Scola Spagnola Ugo Beniamino Levi e di sua moglie Bruna Grassini, con tutti e sei i figli. Da Vittorina, la più grandicella, ad Alda, a Leonella detta Leni, con i suoi occhioni azzurri, e poi Lina, Angelo e Mario.

Sorridono ancora nella foto del 1938, due bimbi in braccio ad un testimone che sopravviverà in modo rocambolesco alla Shoah, Marco Brandes. «Avevo chiesto ad un fotografo ebreo tedesco, scappato dalla Germania, di farmi questa fotografia, e gliela avevo pagata cinquanta centesimi … lui era di passaggio a Venezia, stava cercando di fuggire in America o in Israele».

I Levi furono catturati il cinque dicembre del 1943, prima il carcere veneziano, poi Fossoli e, infine, Auschwitz, da cui non tornerà nessuno.

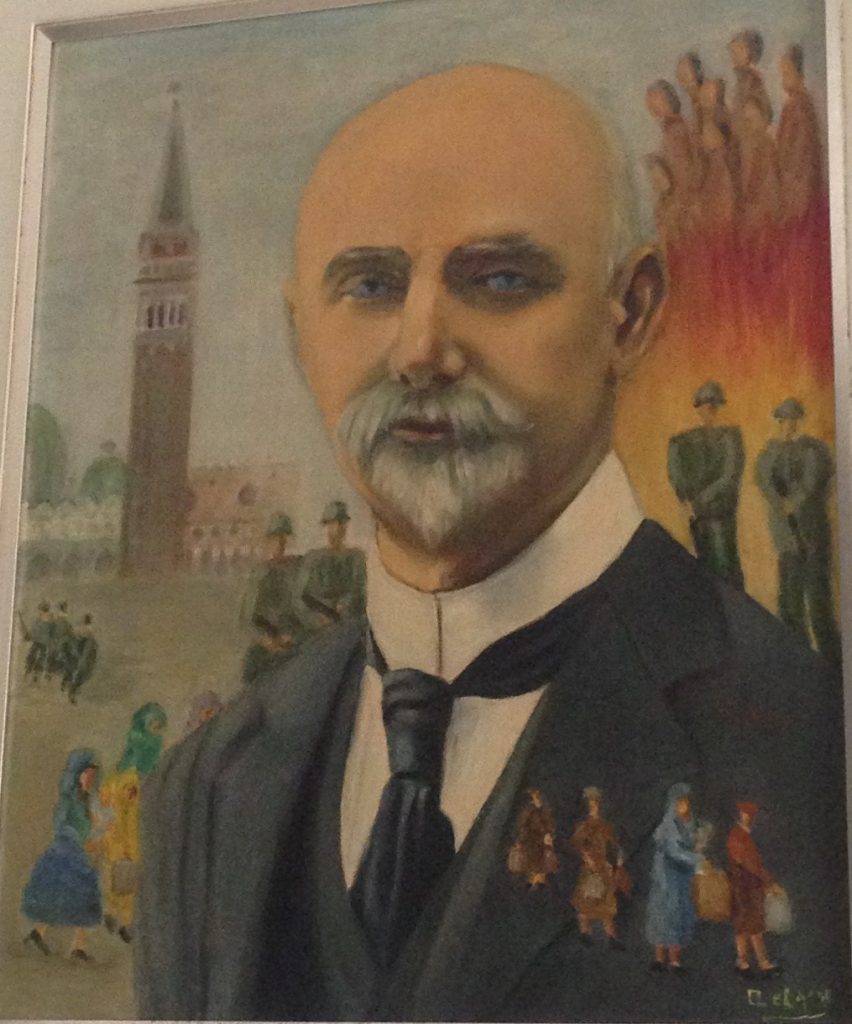

Il coraggio di Jona

Nonostante il sacrificio del Presidente della Comunità Ebraica veneziana, Giuseppe Jona, che si suicidò per non consegnare ai nazisti l’elenco degli iscritti, tra il dicembre del 1943 e nell’anno successivo, si susseguirono retate in tutta la città. Tutti coloro che non avevano compreso il pericolo, non erano fuggiti (spesso per mancanza di denaro) o non si erano nascosti. Furono deportati e uccisi: 246 persone, ricordate nel monumento in memoria nel campo di Ghetto Novo, di cui ne rientrarono solo otto. L’ultima testimone, Virginia Gattegno Cipolato, se ne è andata quasi centenaria nel gennaio dell’anno scorso.

Quel nome per proteggere e conservare il passato

Restano le pietre d’inciampo. E l’attenzione di tutti i ragazzi che, con le loro scuole, gli insegnanti, le famiglie, vengono in Ghetto a Venezia. A farsi raccontare le storie di Leo, di Leonella, di Mario e degli altri. Il sito www.pietredinciampovenezia.it fornisce continui aggiornamenti e strumenti utili per la didattica. Il progetto prevede addirittura di poter “adottare” una pietra e prendersene cura, come un pezzetto del proprio passato. Ha proprio ragione Gustav Demnig, i semi continueranno ad essere piantati, e a dare frutto al di là di ogni revisionismo.

Le pietre d’inciampo sono segnali

per inon smarrire la strada e mantenere viva la memoria. Apprezzo infinitamente la realizzazione

Le Pietre d’Inciampo sono la nostra memoria: soffermiamoci sempre per rivolgere un pensiero pieno d’amore quando le incontriamo!