La piazza Ferretto, a Mestre, è “la Piazza” per antonomasia: è lo spazio centrale, anche simbolico, della città di terraferma, dove la memoria e le storie vive del presente si legano nel tempo e nella geografia del vissuto sociale. Da qualche settimana, chi entra dall’ingresso a sud, cioè dal ponte sull’Osellino, vede a fianco del Duomo una scultura che prima non c’era e adesso è diventata una Presenza che arricchisce l’arredo urbano e si fa monumentum.

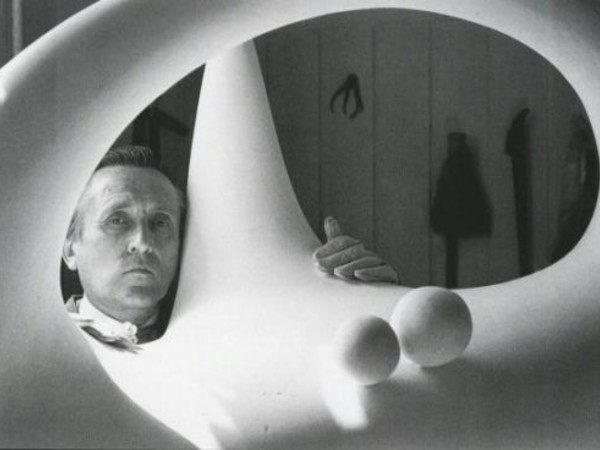

È l’opera di un grande scultore, Alberto Viani (1906-1989) del quale la stessa piazza già ospita una statua in bronzo dorato che si specchia nell’acqua della fontana e ne moltiplica la luce e la bellezza.

La nuova opera d’arte ha l’impatto della novità: è un soggetto religioso e precisamente la sintesi della figura di Cristo “aperta” al mondo, cioè a noi come umanità. Fortemente simbolica nella sua astrattezza, la scultura è stata collocata nel giardinetto parrocchiale a cura del Rotary Club e del Duomo di San Lorenzo, da tempo proprietario dell’opera.

Oggi, il Cristo guarda benedicente alla città in cui Alberto Viani ha vissuto gli anni fertili della sua maturità d’artista impegnato nella creazione delle tante forme assolute, femminilmente sinuose, archetipi senza tempo che sono vanto dei grandi musei del mondo.

Questa figura sacra è rara, e forse unica, fra le opere di Viani, e l’Anonimo pensa a quella che può essere stata la gestazione nella mente dello scultore. In particolare, ricorda certe sere in cui l’artista e docente (ricoprì la cattedra che fu di Arturo Martini) chiudeva la propria giornata di lavoro all’Accademia di Venezia e si fermava per una breve visita nel duomo di Mestre semivuoto: si fermava in fondo alla chiesa, rigido come una statua, forse pregava nel silenzio profumato di fiori e di candele votive, e forse inseguiva la visione di una Forma assoluta che nel bronzo avrebbe effigiato l’ineffabile: il corpo di Cristo del quale l’immagine realizzata trattiene due soli particolari realistici, la profonda ferita di lancia al costato (Gv 19,34), e l’aureola dei martiri.

L’Arte ha di questi momenti sublimi e irripetibili

In un quaderno in cui appuntò per anni i nascenti Pensieri sull’arte, pubblicati postumi nel 2006 da Archivi per l’arte, Viani ha scritto: “Le mie sculture nascono sempre dalla coscienza di una cultura, di una esigenza critica e consapevole e dal dialogo continuo passato/presente”. In un’altra pagina: “So di preciso che le mie sculture le ho trovate solo in me stesso”.

Questo intimo concetto l’ho sottolineato in una frase, che mentalmente ripeto davanti alla scultura. “L’opera è sempre un’avventura, e appare all’improvviso come cosa vissuta, e la senti vera perché trovata in te stesso”.

Passo dopo passo, a Venezia

Un giovane ingegnere della Ferrari, in visita veloce a Venezia con moglie, genitori e sorella, con suoceri e due zii stanziali, mentre il gruppetto fendeva la marea umana dei turisti andando verso la sera, ha pensato per contrasto alla vasta campagna fra Po e Adige dove, quella stessa mattina, aveva fatto jogging. E d’improvviso: “Ho fatto ventunmila passi” ha detto a voce alta, guardando il padre come a chiederne il plauso.

Da parte sua, lo zio ha memorizzato quella cifra e i pensieri hanno cominciato a… dare i numeri. Quante migliaia di passi stavano misurando in quell’ora i masegni secolari di Venezia? E poi: è pensabile una guida turistica con le distanze indicate da passi d’uomo anziché dai soliti metri?

Ma proprio in quel momento, Venezia ha distratto tutti, iniziando a dare spettacolo con le dorate velature del “suo” tramonto. Incantesimo gratuito… A qualcuno è sembrato che la Natura, invidiosa della bellezza della Città, volesse copiare l’Arte disegnando su scala naturale, nella tela del cielo, uno dei tramonti metafisici del pittore-poeta Davide Battistin. Che i nove viandanti avevano visto esposti nel crepuscolo di calle della Mandola.

Quando il gruppetto ha ripreso il cammino, le loro anime indugiavano ancora davanti alle vetrine accese. Come magnetici focolari e i passi fruscianti di stanchezza e di stupore sembravano intonare un coro a bocca chiusa.

Ah, Venezia…

Il pozzo del tempo

Ho ricevuto in dono Il libro dei racconti perduti di J. R. R. Tolkien edito quest’anno da Giunti/Bompiani e curato da Christopher, il figlio del grande narratore inglese. Mi ha attirato, nelle prime pagine, la curiosa coincidenza di una metafora tolkieniena con un famoso incipit di Thomas Mann. Naturalmente è casuale: in entrambi, la parola chiave è profondità, quella vertiginosa dimensione che si allontana da noi verso il passato (ma anche, va aggiunto, verso il profondo futuro…) come inghiottita dal pozzo della Storia. Il pozzo del tempo è la seconda parola chiave usata dai due autori e ci riporta alle storie della Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli. E alla Terra del Nilo al tempo dei faraoni narrata nelle bibliche Storie di Giacobbe del Nobel tedesco .

“Profondo è il pozzo del passato, non lo diresti insondabile?” scrive Mann aprendo la meravigliosa epopea di Giuseppe e i suoi fratelli. E in Tolkien “l’estrema antichità” porta il lettore entro vicende fantastiche incastonate in una storia in sé. Conclusa come echi e riflessi di mondi perduti, lontani da noi come galassie. Sono le magie del narrare fantastico…

Ancora un’alba…

(poesia)

Ancora un’alba sul mondo:

altra luce, un giorno

mai vissuto da nessuno,

ancora qualcuno è nato:

con occhi e mani,

e sorride.

David M. Turoldo

Splendido il carissimo Ivo Prandin. Il suo amore per Venezia traspare da ogni sua parola, sua azione e suo scritto. Invidiabile la sua lucidità che attraverso decenni di esperienze e storie vissute arriva ai giorni e consente di cogliere ai visitatori testimonianze che permettono una profonda e stimolante conoscenza della realtà culturale veneziana.

Passare con lui e la sua splendida consorte il.pomeriggio è stato un momento di piacere e arricchimento culturale e umano indimenticabile.

Il padre del giovane ingegnere.