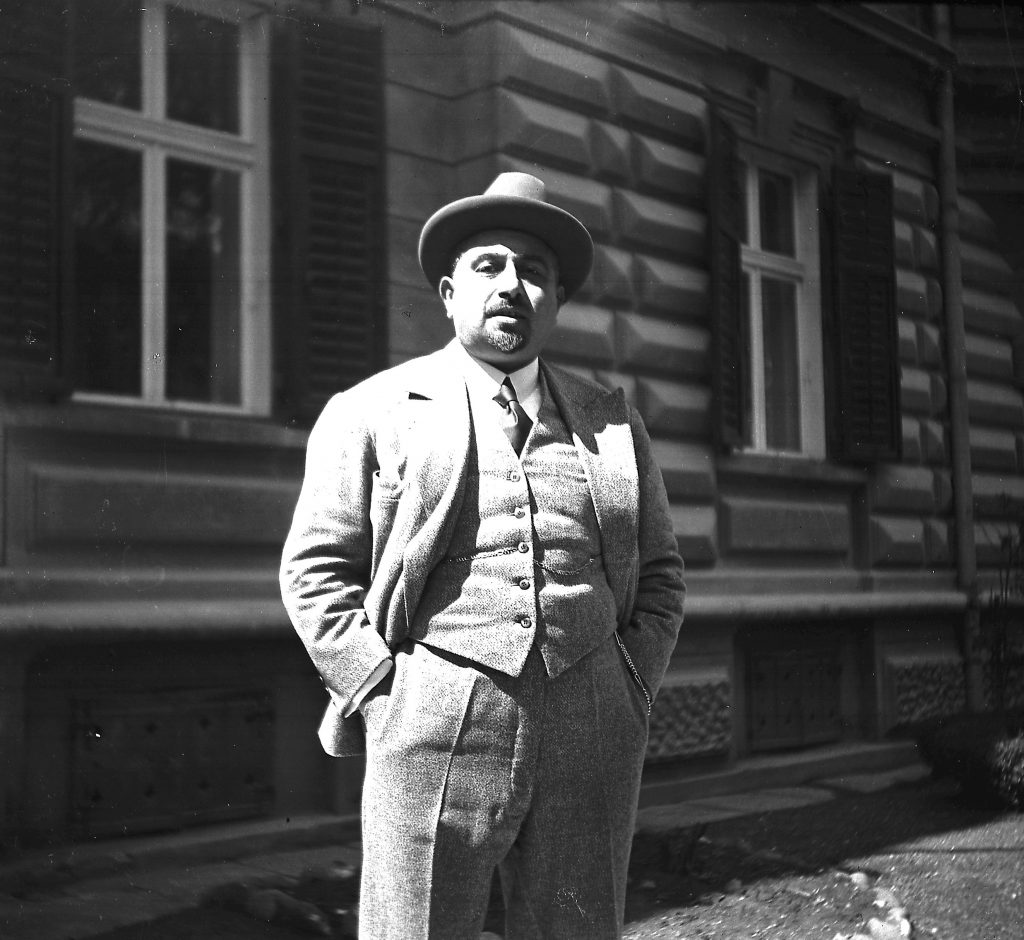

Lui sosteneva che dopo il Sansovino era il “proto”, ovvero ingegnere, che aveva costruito più di tutti a Venezia. Non era un megalomane, diceva la verità. E finalmente la città si ricorda di un suo illustre cittadino, caduto nell’oblio. Era nato a Brescia nel 1889 e morto a Venezia nel 1979. Dal 1931 al 1954 era stato il potentissimo ingegnere capo della direzione lavori pubblici del Comune di Venezia. Non era solo un pragmatico tecnico, era anche un visionario. Un libro in miscellanea curato da Clemens Kusch: “Eugenio Miozzi. Venezia tra innovazione e tradizione 1931-1969”, è stato presentato all’Ateneo Veneto.

Chi era Miozzi

Solo per fare una piccola scheda sintetica del “secondo Sansovino”, portano la sua firma il ponte automobilistico translagunare, all’epoca ponte Littorio, oggi della Libertà costruito in appena 24 mesi con tecnologie d’avanguardia. Il ponte degli Scalzi, di fronte alla Ferrovia, il taglio del Rio Novo e i suoi tre ponti in pietra. Progetto pensato per accorciare i tempi da Piazzale Roma a San Marco. A seguire: la costruzione del garage comunale capace di oltre mille posti. Nel 1933 era il più grande contenitore di automobili in Europa. Così tanto per dire. Né Parigi né Londra avevano ancora un manufatto del genere. E ancora: il nuovo Casinò al Lido, in stile razionalista, progettato e creato in appena 8 mesi. Il palazzo del cinema, modernista, assieme all’ingegner Quagliata. Il ponte “provvisorio” in legno dell’Accademia, ancora oggi in piedi, lungo 48 metri venne costruito in sette mesi e interrotta la navigazione in Canal Grande solo per poche ore.

Eugenio Miozzi, più ingegnere o più architetto, o più urbanista?

Bella domanda, si chiedono oggi gli storici. Si era laureato a Bologna nel 1912. Arrivò primo al concorso nazionale organizzato dal Genio Civile. Durante la guerra mondiale venne militarizzato e spedito in Libia, dove scrisse il piano regolatore di Tripoli. Dopo la guerra tornò in Italia, e visse tra Trentino, Veneto e Friuli a ricostruire i ponti distrutti dagli eventi bellici.

Una vita legata ai ponti

I ponti dunque erano il suo destino e Venezia la sua naturale collocazione. Nel 1931 venne chiamato dal sindaco Mario Alverà nella scomoda sostituzione di Pietro Emmer, l’ideatore della città giardino di Marghera, già capo dei lavori pubblici. Passò, non senza polemiche, dal regime fascista a quello democristiano. Fu “epurato” nel 1945 e poi subito riabilitato al suo posto di lavoro. Perché era un uomo capace. Parlare, oggi come oggi del Miozzi “fascista” sembra fuori luogo. Restano le opere e la visione della città. Sì, perché Eugenio Miozzi era un visionario.

Un uomo del futuro

Nel 1931 sostenne che la città, per sopravvivere doveva adeguarsi ai tempi, senza però perdere la sua anima. Disse, e sembrava all’epoca una specie di bestemmia, che ogni residente doveva in futuro avere la propria automobile a non oltre 500 metri da casa. Nel 1930 c’era un’automobile ogni 23 mila abitanti, ai giorni nostri una su tre.

Miozzi sosteneva una realtà urbana “veneziano-centrica”

Come? Con alcuni progetti futuristici: il collegamento automobilistico sub-lagunare Mestre-Tronchetto-Fondamenta Nuove-Certosa-Cavallino; la creazione di una potente rete autostradale che collocasse la laguna al centro di un’asse nord-est. A cominciare dalla Venezia-Monaco (suo il primo progetto poi accantonato a Roma, per privilegiare il triangolo industriale Milano-Torino-Genova…), un mega parcheggio sotterraneo capare di 11 mila posti macchina in quella che era una sacca, ovvero discarica pubblica di materiale di risulta, poi chiamato Tronchetto.

I ponti: dal “provvisorio” al futuro di Venezia

Nulla è più stabile del provvisorio, oltre a ponte dell’Accademia, quando Miozzi parlava di Piazzale Roma, già all’epoca ingolfata dal traffico, lo definiva sempre “progetto provvisorio di terminal automobilistico”. Oltre 80 anni fa, Miozzi legava il futuro di Venezia e dei veneziani, condizionato ai grandi cambiamenti urbanistici senza mortificare la storia. Scrisse una serie di volumi di storia interessanti “Venezia nei secoli” e si sbilanciò parecchio sulla salvaguardia. Commentando la legge speciale del 1973, si lamentava giusto cinque anni dopo, degli incredibili ritardi (!) romani.

Il mio incontro con Miozzi

Infatti, ebbi la fortuna di conoscerlo nel maggio del 1978, pochi mesi prima della sua morte, novantenne. Era seduto nella sua poltrona, amorevolmente assistito dalla sorella. Lucido e polemico, come sempre, con i veneziani indolenti. Consegnò a me e a mio fratello, una lettera da consegnare, per interposta persona, al direttore del Gazzettino. “Io sono vecchio e inutile, e soprattutto non vengo più ascoltato, fatelo voi che siete giovani”.

Nella lettera battuta con una vecchia Olivetti lettera 22, si parlava del futuro e dei cambiamenti ambientali, come fosse una Greta Thumberg di allora. “Nei prossimi decenni vedo nero -diceva – la città sarà invasa da acque alte quotidiane e i residenti spariranno e si trasferiranno altrove. Bisogna punire subito chi non si dà da fare per una città che appartiene al mondo”. La lettera l’abbiamo resa nota solo 43 anni dopo. Mille scuse all’ing. Eugenio Miozzi.