Alessandria, mese di maggio di circa vent’anni fa, durante la tradizionale festa popolare “Ben vena magg”. Appuntamento ricco di musica in piazza, convegni sulla ricerca storica ed etno-musicologica. E di considerevoli mangiate più o meno “popolari” nelle ben fornite trattorie del promettente territorio delle cinque province. Nel corso di uno di questi approfonditi confronti culinari venni a conoscere una collega (oddio, non so se posso permettermi, ma è passato così tanto tempo che…) docente di lettere in un liceo veneto con cui fatalmente mi trovai a discutere di scuola. Quando arrivammo all’inevitabile. ”Cosa fai? cosa insegni? la mia brillante (era davvero brillante) interlocutrice non riuscì più a trattenersi. “Lavori all’IRRSAE? Sei di quelli fissati con la didattica, che vogliono insegnarci come si fa ad insegnare dopo 30 anni che facciamo scuola e che…. “. E via con una serie di difese della categoria incapaci di stupirmi. Vista la frequenza con cui mi venivano sciorinate nelle più diverse occasioni. Avrei potuto anticiparle tutte una ad una e se avessi obiettato qualcosa avrei potuto anche farmi le contro-obiezioni. Noi che…E infine l’immancabile “Sai che ti dico? Il metodo siamo noi, è il Maestro, ciascuno di noi con la sua cultura, la sua creatività, la sua sensibilità….”

I ricordi del maestro

Accidenti ma dove le avevo già sentite o lette queste parole? E’ una roba vecchia, ma sono certo di averle lette da qualche parte…..Mi resta il tarlo in testa, ma di questi tempi è abbastanza facile toglierselo un tarlo. Una breve ricerca ed eccolo qua: “L’insegnamento è spirito in atto, di cui non si possono fissare le fasi o prescrivere il metodo. Il metodo è il Maestro il quale non deve attenersi ad alcuna didattica programmata, ma affrontare questo compito con le proprie risorse interiori. Programmare la didattica sarebbe come cristallizzare il fuoco creatore e diveniente dello spirito che è alla base dell’educazione. Al maestro è richiesta una vasta cultura e null’altro. Il metodo verrà da sé.

Il maestro e Gentile

Il maestro incarna lo spirito stesso, l’allievo deve allora entrare in sintonia nell’ascolto col maestro, proprio per partecipare anche lui dell’attuarsi dello spirito, per farsi libero ed autonomo, e in questa relazione arriva ad auto-educarsi, facendo del tutto propri i grandi contenuti presentati.”

Sono alcune citazione prese dal pensiero pedagogico di Giovanni Gentile alla cui intelligenza dobbiamo una riforma della scuola che, anche se formalmente di breve durata, in realtà sta influenzando ancora l’organizzazione e la cultura della nostra scuola.

Una riforma che nel 1923 ha dato una definizione ancor oggi presente nella scuola primaria, le elementari tanto per capirci, giusto per garantire formalmente l’obbligo scolastico fino ai quattordici anni, e si è molto preoccupata di ri-disegnare studi superiori e universitari, con percorsi di formazione classico/umanistica per l’alta borghesia destinata alla guida economica, culturale e politica del futuro paese e un ramo strettamente professionale per la classe media.

La riforma Gentile

Mussolini definì la riforma Gentile “la più fascista delle riforme”, salvo cambiar idea poco dopo, alla firma del Concordato con il Vaticano, dichiarandola “troppo laica” e incominciando ad apportarvi qualche “aggiustamento”. Val la pena di ricordare che nel 1920 gli analfabeti in Italia erano il 35,2% della popolazione, ma la scuola di stato non sembrò preoccuparsene più di tanto se nel 1941 gli analfabeti “accertati” erano ancora il 19% della popolazione del belpaese.

Il mio primo incontro con il maestro

Il mio incontro con la scuola pubblica avvenne alla fine del mese di novembre 1949. Ero nato a metà febbraio del 1944 e pertanto avrei dovuto frequentare la prima elementare il primo ottobre del 1950. Ma, come s’usava dire là dove si nutriva qualche speranza di scolarizzazione per il figlio, avrei “perso un anno”. Intervenne allora l’autorevole raccomandazione della zia Ina, sorella di mio padre e bidella nella scuola elementare Duca d’Aosta. Nonché, credo, le sentite preghiere delle suore dell’asilo di Campo Marte che non ne potevano più del mio… attivismo.

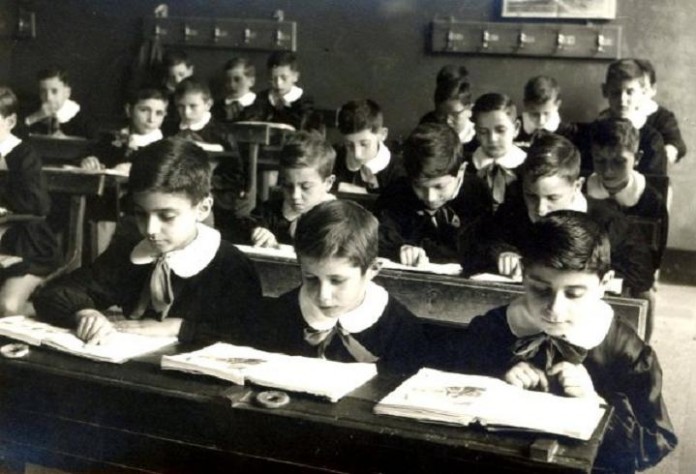

Un maestro per 40 alunni

Fatto sta che una benemerita maestra di prima elementare di una classe prima, frequentata da oltre quaranta alunni, mi accolse in un’aula enorme, dai soffitti altissimi, dal rimbombo terrificante. Mi sorrise, mi mise a sedere in prima fila, altrimenti correva il rischio di dimenticarmi, mi disegnò sulla prima pagina del quaderno a quadretti una riga in piedi (poi ho saputo che si chiamavano aste) e mi disse “Ora, da bravo Gualtiero, riempi tutta la pagina per benino” e continuò a far ripetere a tutti gli altri in coro la poesiola da recitare a Natale.

Buona parte dell’apprendimento era costituito dalla ripetizione di ciò che la brava maestra diceva, dalla copiatura di ciò che la brava maestra scriveva o disegnava, dall’intonazione di ciò che la brava maestra cantava o pregava.

In quell’enorme stanzone con dentro oltre quaranta ragazzini dai sei agli otto anni, poiché a quel tempo le bocciature non si lesinavano, come d’altra parte le assenze per i più disparati motivi.

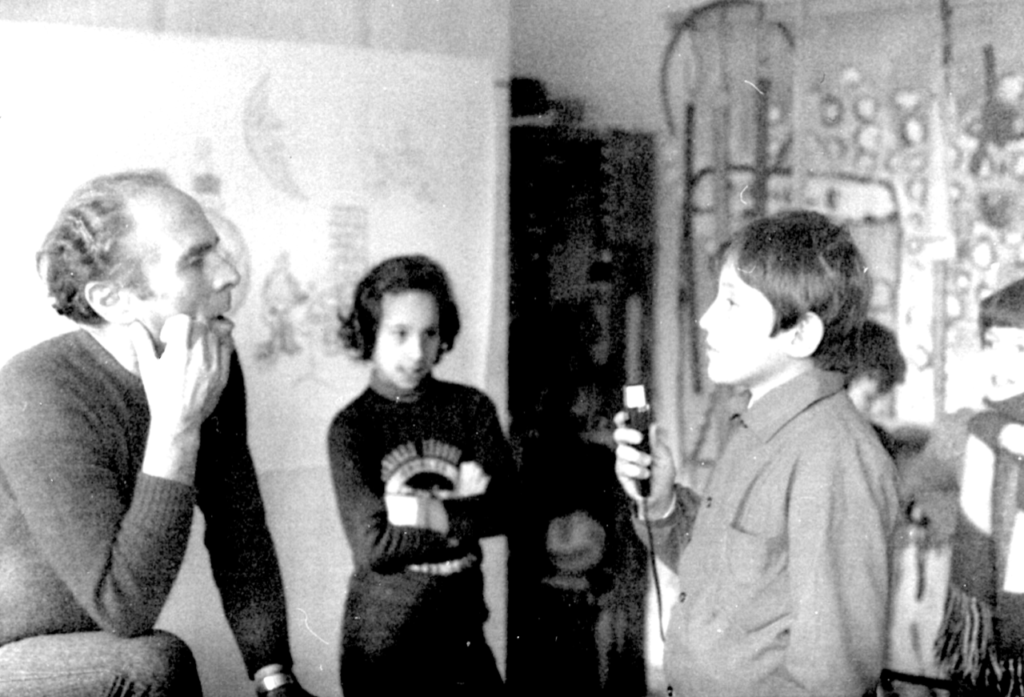

Le nuove scuole e Vanzetto

Ci vollero l’apertura di una nuova scuola a Campo Marte, proprio vicino a casa mia, in una delle due bellissime ville Herion fino ad allora ai più interdette, e tre anni con tre maestre diverse di cui ricordo solo la prima, la dolce signora Battistella che sembrava più una nonna e che infatti, terminata la prima, se ne andò in pensione. Finalmente in quarta elementare arrivò un maestro, merce già allora piuttosto rara: il maestro Raimondo Vanzetto.

Chi era Vanzetto

Alto, prestante, dal passo spedito sembrava arrivare dritto dal fronte dove aveva combattuto come sottotenente di complemento di fanteria. Il tono della voce era sicuro e deciso, ma senza alcuna imperiosità militaresca e quando ci raccontava della vita militare, e lo faceva spesso spinto anche dalle nostre domande e dalle nostre curiosità, evitava enfatizzazioni ed eroismo e sottolineava le asprezze, la disperazione, il dolore che comportava la battaglia anche quando i bollettini cantavano vittoria.

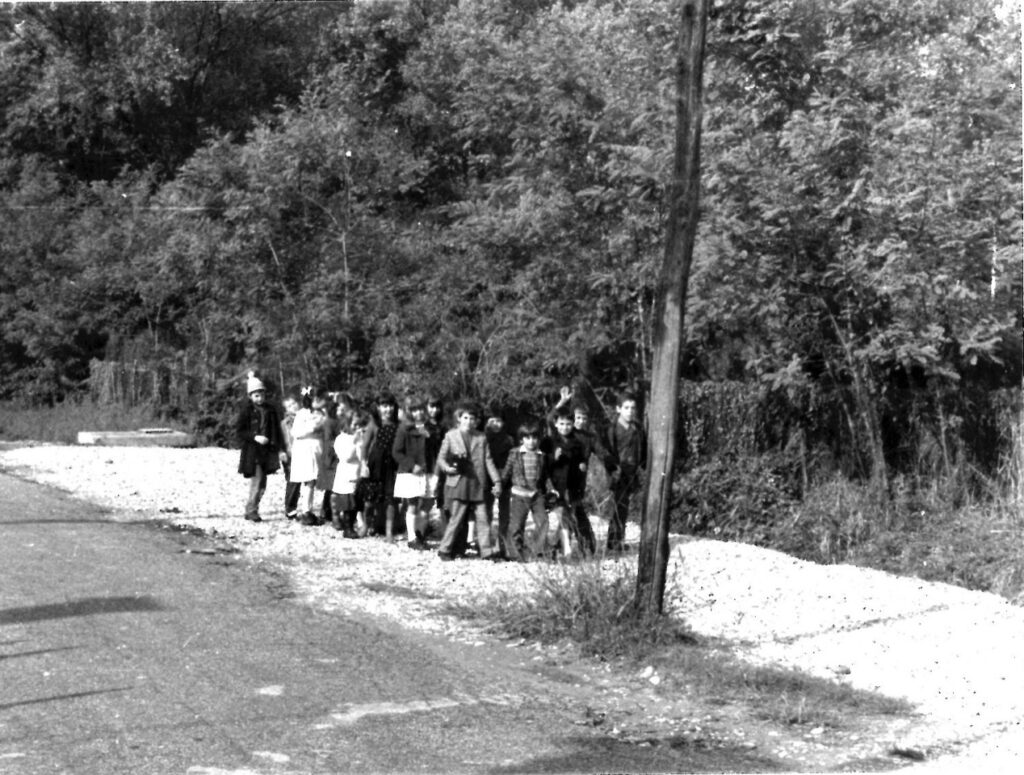

In quarta eravamo oltre quaranta alunni, alcuni, vicini ai quattordici anni, alti quasi come il maestro, lavoravano scaricando barche e battelli lungo la riva o attorno al porto. Se non c’era lavoro, se pioveva o faceva freddo venivano a scuola e non c’era bisogno che portassero giustificazioni. Si sedevano al posto, un saluto e si riprendeva magari con un breve riassunto del lavoro precedente.

A quel tempo

Un giorno ho sentito il maestro parlare con un suo collega che si lamentava di queste assenze. “Ma cosa vuoi, ha tredici anni, lavora già da cinque, porta soldi a casa e impara dalla vita. Quando viene a scuola io cerco di fargli fare cose che gli servono concretamente, che gli possono esser utili per quello che fa e farà, non per quello che dovrebbe in teoria fare”. Più o meno questo il discorso e l’ho capito quando approfittava della presenza di quei ragazzi per affrontare temi di educazione civica che raramente ho sentito affrontare in una scuola che a quel tempo in buona parte dei casi accompagnava dei bambini o delle bambine al lavoro: diritti dei lavoratori, tutele dei minori, sicurezza sul lavoro, orari… ma anche semplici adempimenti del normale cittadino: cos’è un vaglia, un conto corrente postale, un telegramma, una raccomandata…

Oggi

Sembrano banalità in tempo di mail, ma quanti ragazzi di 14 anni fino a non molti anni fa sapevano gestire banalità di questo genere? L’Italia è lunga, diversa e complicata. Oggi in quest’Italia vivono oltre due milioni di persone che sono definibili analfabeti funzionali, cioè che non sono in grado di leggere o di compilare anche il più semplice documento, pur avendo frequentato per qualche periodo attività scolastiche. La fascia di età più colpita da questo problema va dai 46 ai 65 anni e le regioni coinvolte vanno dal nord al sud, dalla montagna al mare , dalla città alla campagna. Seppure con cifre diverse, l’Italia intera deve fare i conti con questo fenomeno e con quello ancora più diffuso e strisciante dell’analfabetismo di ritorno che ha a che fare con il basso consumo di lettura e di scrittura incentivato dai mezzi di comunicazione di massa.

Il mio ricordo di Vanzetto

Ma il maestro Vanzetto aveva ben presenti questi pericoli, anche se computer, web e altre diavolerie erano ben lontane dall’essere immaginate dai più (qualcuno però le stava già utilizzando!). Non si preoccupava dell’attuarsi dello spirito, né tantomeno del suo fuoco creatore e diveniente. Programmava, eccome, le sue attività, si poneva obiettivi concreti, in grado di coinvolgere, interessare, sviluppare capacità operative ed intellettuali nei suoi ragazzi. Ma soprattutto utili per il futuro di ciascuno. All’inizio dell’ultimo anno ci trovammo in classe in 28. Nessun ripetente e una quindicina di compagni dell’anno precedente non si sono più iscritti a scuola per raggiunti limiti di età.

Chi ricorda la riforma?

Eravamo nell’anno scolastico 1953/54. Il piano Marshall aveva in qualche modo rilanciato alcune realtà economiche legate al porto e all’industria veneziana. Si incominciava a trovare lavoro, anche senza il diploma di quinta elementare. Ben pochi si ricordavano che Giovanni Gentile aveva introdotto l’obbligo di frequenza scolastica fino ai 14 anni. D’altra parte se tutti i ragazzi dopo la quinta, al loro quindicesimo anno di età, si fossero presentati alle varie scuole medie inferiori, commerciali, industriali, femminili, agrarie, tecniche ecc… e avessero richiesto il posto che loro spettava per rispettare la legge…. Beh, è una storia che si ripete ancor oggi quando aspettiamo un contributo che dovrebbe arrivare, un ricovero che dovremmo per diritto ricevere, un appuntamento richiesto con urgenza….

Cosa mi ha insegnato il maestro Vanzetto

A proposito, con il maestro Raimondo Vanzetto abbiamo imparato a rilegare i libri, recandoci a scuola da mio zio Carletto che lo faceva di mestiere. Poi i libri li abbiamo messi nella biblioteca di classe e li abbiamo letti tutti, chi più, chi meno. Siamo andati a vedere le ville della Riviera del Brenta, che nessuno di noi sapeva che esistessero. Abbiamo visitato con un bel burcio le isole della laguna nord, Torcello, Burano, Mazzorbo, San Francesco del deserto, Murano preparandoci prima e discutendone poi. Nessuno di noi si immaginava una laguna così grande, anche se avevamo visto più volte le carte.

Infine io devo al maestro Vanzetto un 9 e mezzo sul primo compito di latino della mia prima media. No, il maestro non mi ha insegnato latino, ma l’analisi logica e perfino quella del periodo così bene che al primo compito di latino, tutto sull’analisi logica e del periodo, sono stato il più bravo della classe.

E’ stata un’eccezione clamorosa però, non la regola.