Una busta protetta da un cellophane, lasciata sulla lastra di marmo di una tomba nel cimitero di San Massimo a Verona, contenente un foglio con scritte queste parole ”Buongiorno. Sto cercando informazioni su Olga Manente. Per favore, chiamatemi”, con in aggiunta un numero di telefono.

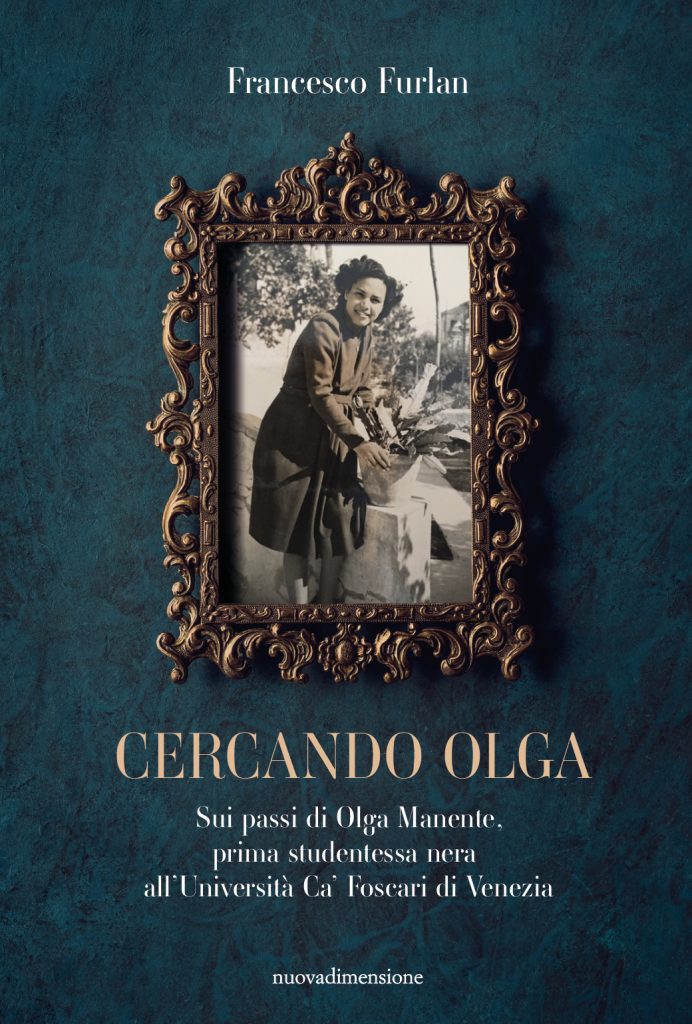

Cercando Olga

Una ricerca può cominciare anche così, con il classico “messaggio in bottiglia”, abbandonato sotto la neve il 22 febbraio 2018, nella speranza che qualcuno lo raccolga. Il mittente è Francesco Furlan, giornalista veneziano, che solo un mese prima è rimasto folgorato da una fotografia esposta alla mostra “Ca’ Foscari allo specchio. A 80 anni dalle leggi razziali”.

Un’immagine per partire alla ricerca

Il bel volto di una ragazza nera cattura tutta la sua attenzione: si tratta di una studentessa universitaria “attenzionata” dal regime fascista anche se non è ebrea, ma ha origine eritree, è una meticcia, figlia di un militare italiano, quindi ritenuta ariana. Qui comincia l’avventura che porterà Francesco Furlan alla pubblicazione del libro Cercando Olga. Sui passi di Olga Manente, prima studentessa nera dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Portoguraro, Nuova dimensione, 2022.

Francesco Furlan e il destino

Il caso vuole che riaffiori dalla memoria dell’autore la fugace apparizione di una donna nera, già anziana, al funerale del nonno, nel 1995: è lei, sua cugina di secondo grado.

Da Olga alla scoperta della sua famiglia

La curiosità porta Furlan a ricostruire la storia di questa parte della sua famiglia, partendo dalla vita di Virginio, padre di Olga, che nel 1901 sceglie la carriera militare e nel marzo 1914 parte per l’Eritrea lasciando Spinea.

La documentazione a cui può attingere non è molta, a parte i registri anagrafici, i ricordi di familiari e amici. Lettere dall’Africa non ne sono rimaste e quindi si deve lavorare d’immaginazione.

Tante domande

Molti sono gli interrogativi che l’autore si pone procedendo nella sua indagine: come avrebbe potuto raccontare Virginio la sua esperienza in quella terra lontana? Come e dove ha conosciuto la madre di Olga? Che tipo di relazione si è creata con quella che doveva essere poco più di una bambina?

L’analisi di Francesco

Furlan cerca di darsi delle risposte e si rifiuta di pensare che tutto si possa esaurire nella “metafora sessuale” della conquista coloniale, così come l’ha vissuta, per esempio, Indro Montanelli. Anche perché Virginio non abbandonerà il frutto di quella relazione, come avveniva all’epoca nella maggioranza dei casi e – anche se nulla si sa di che sorte abbia avuto quella giovane donna eritrea rimasta sconosciuta – anzi, porterà la figlia in Italia, le darà una famiglia e la farà studiare.

Nessun vuoto nella ricostruzione di Olga

Nella ricostruzione storica Furlan sceglie di riempire i vuoti non solo immaginando e dando risposte plausibili alle molte domande che sorgono continuamente nel procedere della ricerca, ma soprattutto immedesimandosi nei personaggi, nei loro sentimenti, nei loro pensieri, dando loro la parola. Ci sono due possibilità, quando la ricerca storica ci mette di fronte ad ampie lacune: i vuoti, gli spazi bianchi – come fanno i restauratori degli affreschi – possono essere lasciati cosi come sono, oppure si può cercare di riempirli, continuando il disegno con la maggiore verosimiglianza possibile. E così decide di fare, appunto, Furlan.

Le fonti

Per ricostruire i luoghi si affida agli archivi dei fratelli Alinari di Firenze, oppure a romanzi come L’abbandono della scrittrice italo- eritrea Erminia dell’Oro, che racconta l’incontro tra un militare italiano e una ragazza africana.

La vita di Olga, che nel 1922 viene registrata all’anagrafe di Spinea, procede apparentemente tranquilla in Italia

Studia, si trasferisce a Verona col padre e la moglie Elvira, sposata nel 1924. Come ha vissuto Olga la sua condizione di bambina, ragazza e poi donna nera in un mondo di bianchi? Anche per questo aspetto non certo irrilevante, Furlan trova supporto in un libro, La pelle giusta, di Paola Tablet, che lo aiuta a immaginare quale potesse essere la reazione dei bambini italiani nei confronti della piccola Olga, che nel quartiere di Borgo Milano, a Verona, dove abitava, veniva chiamata “la Moretta”.

La laurea

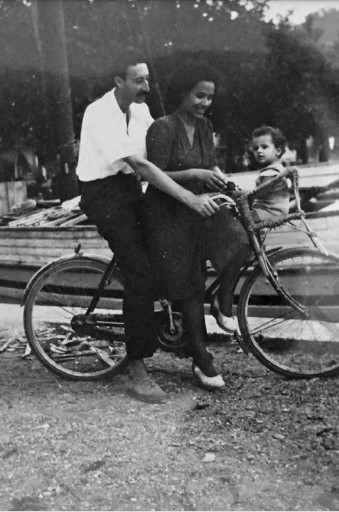

Olga si iscrive all’Università a Venezia e, anche se con fatica e difficoltà create da docenti fascisti che non la vedono di buon occhio, riesce a laurearsi nel 1945. Sposa nel 1944 un dentista veronese, Ivanoe Mazza, nel 1946 ha un figlio, Giorgio, insegna francese nella scuola media, diventa una professoressa apprezzata e stimata.

Un libro da leggere

Ma quella che sembra una storia di riscatto, a lieto fine, prenderà una deriva tragica, finita nella solitudine e nella disperazione, che però non si vuole qui rivelare per non togliere al lettore il piacere di scoprirla da sé leggendo questo bel libro, un reportage narrativo scritto con mano sicura e tanta passione, tessendo con abilità tanti fili e contestualizzando la biografia dei molti personaggi con la storia d’Italia dalla Prima Guerra Mondiale fin quasi ai giorni nostri (Olga è mancata a novantun anni nel 2009).

L’autore

Francesco Furlan (Mirano, VE, 1978) si è laureato a Padova in Scienze della Comunicazione, è giornalista al quotidiano “La Nuova di Venezia e Mestre” dove si occupa dei principali temi della città. Dal 2015 collabora anche alle pagine del quotidiano La Repubblica. In passato ha scritto per l’Ansa e i principali quotidiani veneti.

Francesco Furlan, Cercando Olga. Sui passi di Olga Manente, prima studentessa nera dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Portogruaro, Nuova Dimensione, 2022.

Sono stato incuriosito subito della storia di questa donna tramite Virginio Furlan,non vedo l’ora di leggerlo

Ne sono lieta!

Grazie Giorgio, mi faccia sapere cosa ne pensa!