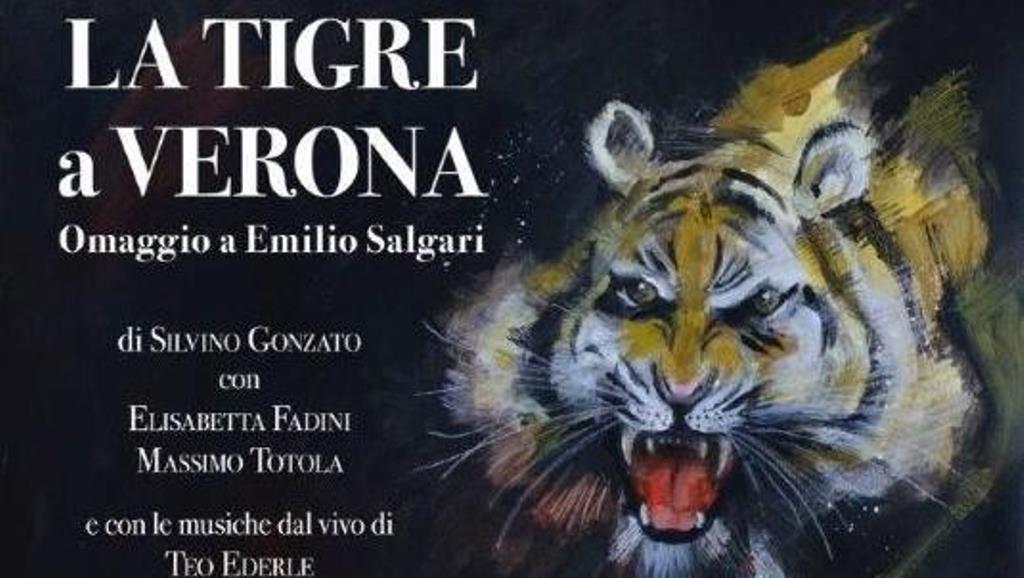

A Verona, hanno fatto rivivere Emilio Salgari (1862-1911) mettendo in scena la sua vita al teatro Camploy: titolo di questa originale pièce è La Tigre a Verona, su testo di un salgariano di razza, Silvino Gonzato (sua la biografia del “romanziere per ragazzi” uscita da Neri Pozza nel 1995). Il prolifico scrittore veneto nato 160 anni fa proprio a Verona, era uomo innocente, sognatore e teatrale di suo, generoso e tragico (morì suicida a Torino).

Oggi, mimetizzati fra i suoi lettori tradizionali, cioè bambini e ragazzi, ci sono anche attempati signori che ri-leggono le incredibili avventure del ciclo malese, di quello caraibico, di quelli delle praterie e delle giungle: mirabolanti storie romanzate, che si trovano in edizioni di lusso, con note al testo, illustrazioni e preziose rilegature (detto fra parentesi, il legame più robusto è quello della nostalgia).

L’Anonimo, la cui mamma Jolanda si chiamava come la figlia del Corsaro Nero, è un salgariano convinto, nel senso che non storce la bocca davanti alla narrativa salgariana, a cominciare dal Corsaro Nero, un nobile scorridore dei mari affamato di vendetta e di giustizia (diverso dal Drago inglese protetto da Elisabetta I), così come l’epopea della Jungla nera con i suoi misteri esotici, i Thugs, Yanez e Tremal Naik con Ada.

Infine, ma non ultimo, l’eroe salgariano forse più famoso, e sicuramente più “ideologico”: Sandokan. L’impavido patriota malese – con la Perla di Labuan nel cuore – combatte senza tregua con un gruppo di audaci e pirateschi compagni contro gli imperialisti olandesi e inglesi che si erano spartiti la sua isola, il Borneo.

In filigrana, qualunque sia lo sfondo storico o geografico dei romanzi salgariani, si possono leggere sempre le figure archetipiche del Bene e del Male incarnate nei diversi personaggi. Eticamente – non ci sono dubbi in proposito – Emilio Salgari stava dalla parte di Sandokan, difensore armato della patria divorata dagli invasori. E noi, salgariani d’antan?

Il vigile, Giulietta e Mattarella

Prendiamo la parola cultura e mettiamola alla prova dei fatti. La usiamo tutti, più o meno (e molti non la usano proprio), a cominciare dal nostro presidente della Repubblica che in ogni occasione la proclama con passione civile come lievito di civiltà, come segno di identità, come patrimonio condivisibile, da rispettare e amare. Altri hanno addirittura parlato della cultura “che rigenera le persone”: ma suona – purtroppo – come una generosa utopia.

Nelle cronache, poi, abbiamo trovato e troviamo immagini parlanti, come la recente fotografia del vigile del fuoco ucraino che porta in braccio una decina di libri raccolti in un cumulo di macerie visibili alle sue spalle: sono i resti di un edificio di Kiev devastato, cioè “ucciso” dalle bombe del Lupo moscovita: sono volumi per noi senza titoli, anonimi contenitori di saperi ed esperienze, ma sono cultura viva portata in salvo a braccia come una creatura ferita (è vivo il ricordo di un grande Crocifisso antico trasportato a spalle da due volontari, nelle stesse condizioni).

E poi, ecco: un amico, arrivato in gita a Verona in una recente giornata festiva ha fatto questa esperienza: durante la visita a Castelvecchio e ad altri siti di richiamo per il turismo culturale come il Museo archeologico, ha contato pochi visitatori, meno di quelli che si aspettava. Ma poi, ecco la sorpresa finale: alla Casa di Giulietta c’era una vera folla: una fila compatta e paziente in attesa alla biglietteria. Ha scattato una fotografia per documentare l’affollamento davanti a quel “monumento” popolare, famoso non solo da noi.

Giulietta superstar, dunque, culturalmente parlando, in un Paese dove la cultura, diciamolo sottovoce, non è alta né bassa, maiuscola o minuscola, ma semplicemente sfaccettata. I fan della fanciulla veronese nata dal cuore traboccante di Shakespeare ne sono la prova.

Nei “tre mondi” con Dante

Continua anche in Veneto il viaggio evocativo nella stratificata realtà della Divina commedia, iniziato l’anno scorso per il 700mo anniversario della morte di Dante. Ora ci accompagna con una serie di visioni oniriche un grande artista veneto, l’opitergino Alberto Martini (1876-1954). La sua città natale, Oderzo, è custode di una collezione straordinaria di sue opere di grafica di cui ben 298 dedicate negli anni a distillare immagini straordinarie in sintonia con il testo poetico dantesco.

Ora è aperta fino al 30 giugno a Palazzo Foscolo – dove si celebra, ogni anno, il Premio di poesia intitolato a Mario Bernardi – una mostra di nuovo allestimento nella quale “si squaderna” il poema visualizzato da tavole in bianco e nero, caratteristiche dello stile Martini, con scene sulfuree e surreali con ascendenze simboliste: lo sguardo dell’artista è visionario, drammatico, e penetra empaticamente nell’anima tumultuosa di Dante.

Va detto che questo grande illustratore veneto era affascinato dalla poesia: nel suo catalogo di interpretazioni visive di tante opere letterarie, Dante è la punta di un iceberg che vanta scrittori come E. A. Poe e Victor Hugo, poeti come Mallarmé, Verlaine e Rimbaud; ma anche l’Amleto di Shakespeare lo ha impegnato nel disegno.

La sua appassionata frequentazione della Commedia è stata quasi un’ossessione durata decenni. Ecco, nelle sue parole, il perché: “Tre volte, nella mia vita, seguii religiosamente il Divino Poeta attraverso i tre mondi (cioè Inferno, Purgatorio e Paradiso, nota mia). Il poema Sacro mi fu sempre di grande conforto, a volte mi placò e visse paradisiaco o infernale mei miei sogni”.

S. Martino del Carso

(Frammento poetico)

Di queste case

non c’è rimasto

che qualche

brandello di muro

esposto all’aria.

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto

nei cimiteri.

Ma nel cuore

nessuna croce manca.

…………………

……………………..

Giuseppe Ungaretti

Da Il porto sepolto, Marsilio 1990