L’abbattimento delle statue inneggianti all’amicizia russo-ucraina con rituale decapitazione di una del gruppo scultoreo porta alla mente dell’Anonimo un esempio letterario: è il racconto visionario, diciamo pure un apologo o, meglio ancora, un’utopia negativa (distopia) di Italo Calvino intitolata La decapitazione dei capi pubblicata nel 1969 in rivista e poi raccolta in volume da Mondadori (Prima che tu dica pronto, 2011).

Di che si tratta? Di un abbozzo di romanzo che narra di un Paese immaginario, ma con particolari che richiamano la Russia turbolenta dei soviet dal 1917in poi, e descrive una improbabile società in cui si è insediato un movimento rivoluzionario che effettua il “ricambio ai vertici” dello Stato con l’uccisione rituale e periodica dei capi in carica: la tecnica è una sbrigativa esecuzione capitale!

In Ucraina abbiamo visto la decapitazione e la caduta violenta di statue celebrative in bronzo; nella invenzione letteraria quella sorte tocca, invece, a personaggi in carne e ossa, ai leader: l’effetto è la creazione di un vuoto, destinato a durare il tempo di un’elezione. L’eletto non regnerà a lungo, così come il suo successore e via numerando…

Quando Kiev risorgerà dalle proprie rovine insanguinate, dovrà ripopolare di statue le sue piazze (non più succube al pesante e retorico stile socialista sovietico), perché i monumenti hanno una loro necessità e un loro destino. E qui arriva un ricordo: davanti al panorama poco esaltante di Mestre anni Sessanta, il parroco del Duomo ammoniva: “Povera quella città che non ha monumenti”.

Dal Polesine al Nilo

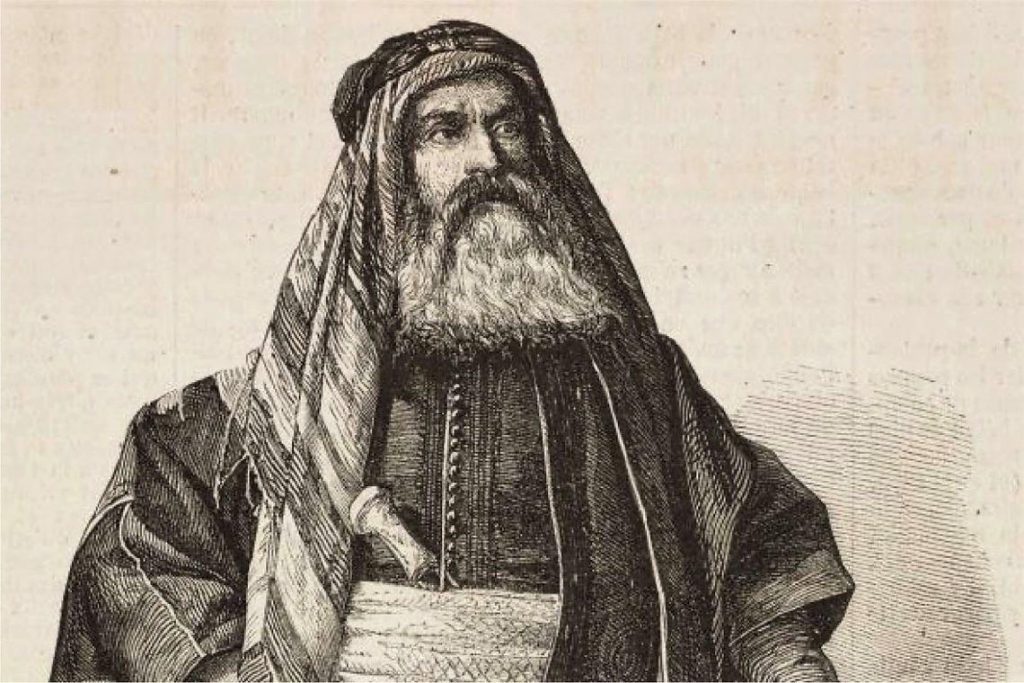

Rovigo rende omaggio a un suo illustre cittadino, l’avventuroso esploratore Giovanni Miani (1810-1872), con una mostra di materiali che ne ricostruiscono la lunga avventura umana e scientifica nell’Africa centrale. Di questo antico conterraneo, l’Anonimo possiede un libro raro, Diari e Carteggi acura di Gabriele Rossi-Osmida epubblicato in edizione numerata da Longanesi nel 1973. Un documento prezioso che accende la curiosità di noi che non esploriamo più nemmeno le nostre città.

In quelle pagine, arricchite da disegni autografi, oltre al valore etnografico e storico delle esplorazioni, troviamo – e direi ascoltare – le parole del Miani: sentire la sua anima, e leggere con i suoi occhi un mondo ancora in parte misterioso qual era l’Africa del XIX secolo, un mosaico con tante chiazze chiare, le “terre inesplorate”.

I diari registrano il disgusto dell’autore rodigino per certe situazioni e costumi tribali, come l’infibulazione delle ragazze, o quando lascia Kondocoro: “Finalmente abbandonai questa Babilonia di prostituzione, di miseria, questo infame trafico (sic) di carne umana… Il solo divertimento ch’io avevo era d’andare a vedere (nelle ore fresche) un poco di terra che avevo fatto seminare sulla riva del Nilo. Erbaggi, pastecche, bamie, ravanelli ed insalata, avevamo sempre a nostra disposizione” …

Il suo diario registra, poi, un fenomeno diffuso, di cui fu testimone oculare, lo schiavismo: “Partì una barca di gente che conosco piena di schiavi per venderli a Ali-Kaka contro avorio”… “Molte erano le barche ivi fermate per vendere i selvaggi rubati presso le molte diverse tribù”. Ladri di uomini…

Troviamo nel libro pagine dedicate ai traffici dei mercanti arabi, alle rovine egizie (da lui disegnate e spedite in Europa), alle forme più brutali del colonialismo praticato dalle “innumerevoli bandiere”. Combattendo contro le malattie, ma anche contro le burocrazie, Miani visse con determinazione e coraggio, lasciando una eredità di testimone dell’insaziabile curiositas umana.

Per quasi vent’anni, egli studiò – vivendola in prima persona – la geografia africana del suo tempo, sempre sognando le mitiche sorgenti del Nilo che cercò anche con una spedizione ufficiale fra il 1860 e il 1861. Purtroppo, lui, “il Leone bianco del Nilo”, non arrivò “alle origini” del grande fiume. I suoi Diari, però, narrano la sua avventura inimitabile, da leggenda.

La salute, ma cos’è?

“Siamo accomunati da uno stesso destino”, si dice, e vorremmo che non fosse drammaticamente vero. Comunque, dirà qualche scettico, siamo inclusi anche nell’arena degli stessi pericoli. Affaticati dagli identici problemi di vita e di morte, legati a doppio filo alla Grande rete. Questa appartenenza non è propriamente un obbligo – piuttosto è il caso che ci mette insieme, e non solo fra simili, nella buona come nella cattiva sorte. Qui si profila un discorso ecologico: noi e la Terra, noi umanità e il resto natura (con altre specie viventi). Ambiente, società e pandemie…

Ecco, ci siamo, l’aggressione virale ci porta a sbattere contro un muro di verità. La salute del mondo ci tiene tutti uniti come terrestri, e proprio queste quattro parole sono il titolo di un libro che sviluppa un concetto nuovo. La salute, il ben essere, non sia un privilegio di una specie a scapito di tutte le altre.

Dunque, aggiorniamoci con pazienza e curiosità leggendo La salute del mondo di Paolo Vineis e Luca Savarino edito da Feltrinelli. Fra le righe, c’è un importante quanto negletto messaggio: Nessuno si salva da solo.

Visione o sogno

(poesia)

Buio a mezzogiorno,

le stelle impazzite

risucchiano il Tempo

agonizzante. Fine

di ogni umana storia?

A mezzogiorno,

un velo di tenebra

ricopre lo scenario

tutto a me intorno.

A mezzogiorno,

una Voce s’impone

sul becero fragore

delle nostre certezze.

E canta con parole

che rimbombano

in cuore e non capisco.

(Anonimo 22)