Da sempre chi fa uno stesso mestiere si consocia per avere più diritti e anche Padova dal XIII secolo aveva le sue Corporazioni di Arti e Mestieri. Nel Veneto e in tutti i territori della Serenissima si chiamavano fraglie, cioè fratellanze (dal latino fratalea). Le fraglie garantivano la qualità del lavoro e i diritti dei lavoratori occupandosi anche della formazione degli associati.

Chi guidava le fraglie

A capo c’erano per elezione i gastaldi, che avevano anche il diritto di essere nel Consiglio degli Anziani della città, mentre i massari amministravano le finanze e riscuotevano le tasse dei contribuenti iscritti. La cerimonia dell’elezione dei gastaldi consisteva in un solenne giuramento sul Vangelo e ogni gastaldo riceveva in dono un paio di guanti; la carica inizialmente era non retribuita, successivamente percepivano un salario, variabile a seconda dell’importanza della fraglia. I massari avevano il compito di custodire gli Statuti, che regolavano le attività della fraglia (era proibito ad esempio tenere aperto nei giorni festivi).

No alle donne

Le donne generalmente non erano ammesse, tranne che le mogli di fruttivendoli e fornai a patto che i mariti facessero parte della fraglia. Per i lavori più pesanti ci si serviva di giovani garzoni, che prestavano la loro opera in cambio di vitto, alloggio, vestiario o salari minimi. Ogni fraglia si riuniva in un Capitolo che aveva sede nella chiesa della contrada dove si concentrava ad abitare chi praticava un certo mestiere. Avevano ognuna un santo protettore diverso a cui dedicavano un altare e varie processioni. Molto attive nel Medioevo, scomparvero agli inizi dell’Ottocento, con le soppressioni dei Francesi e poi degli Austriaci, ma guardando bene ne rimane traccia sul territorio, ad esempio nei nomi delle strade e nei cognomi tipici del territorio.

Le fraglie a Padova

Padova da sempre è stata vocata al diritto e il mestiere più praticato era quello dei notai. Ne esistevano tre Collegi: di Padova, di Cittadella e di Montagnana. Per esercitare gli altri mestieri era necessario essere iscritti a una fraglia. Nel 1287 a Padova se ne contavano 36.

Per il cibo c’erano i pistori (fornai, panettieri), i fruttaroli (fruttivendoli) e gli ortolani, i beccari (macellai), gli osti, i casolini (salumieri, pizzicagnoli), i sallaroli (per la salatura e la conservazione degli alimenti), i bottari e i mastellari (che costruivano le botti).

Per la salute e la cura della persona si andava dagli speziali (farmacisti) e dai barbieri (che facevano all’occorrenza anche da chirurghi).

L’edilizia e la pesca

Per l’edilizia e il mantenimento di strade e case c’erano i tagliapietra, i legnaioli (che tagliavano e raccoglievano la legna), i marangoni (falegnami), i fabbri, i carbonari (che producevano il carbone facendo bruciare lentamente su delle pire la legna raccolta nel bosco).

Per le attività svolte sull’acqua dei canali, che erano utilizzate come e forse più delle vie di terra, c’erano i pescatori, i molinari (che lavoravano ai mulini), ma anche i barcaroli (di Monselice, di San Nicolò in Este, di San Giovanni del Ponte delle Navi, di Ognissanti).

Le fraglie dei commercianti

Per le attività commerciali e artigiane non potevano mancare i sartori (sarti), i tessitori (di lino), i cardatori (di lana), i tintori (che coloravano le stoffe), i pellicciai, i conciapelli (che provvedevano anche a produrre la pergamena per scrivere), i calegari e zavatteri (calzolai e ciabattini), gli orafi, gli strazzaroli (che vendevano stracci e tessuti o anche abiti, armi e mobilio di seconda mano).

Le botteghe e l’importanza dell’acqua

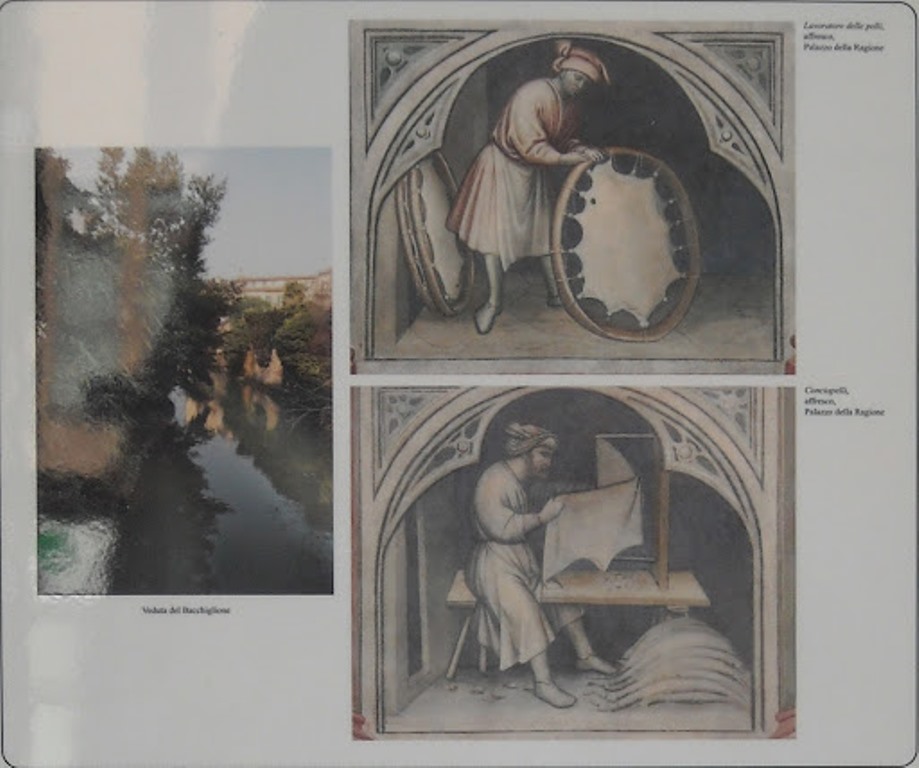

Le botteghe e i laboratori artigiani che utilizzavano la forza dell’acqua (indispensabile per lavorare pelli, tessuti, vetro, ferro) erano dislocati in prossimità dei canali che circondavano la città, mentre le attività commerciali e artigiane gravitavano intorno al Palazzo della Ragione, nelle Piazze e sotto il Salone.

Le tracce

Alcuni di questi mestieri si possono ammirare raffigurati negli affreschi del Salone del Palazzo della Ragione, come il conciapelli, il fabbro, lo scalpellino, l’arrotino.

Il ricordo resta nella toponomastica: ecco allora che si incontrano, se si passeggia intorno alle piazze e nei dintorni, delle vie che hanno nomi ‘parlanti’, come via Boccalerie (che indica la corporazione dei vasai), via dei Fabbri, piazzetta Conciapelli, piazzetta Garzeria (che indica i cardatori) e molte altre ancora. Di alcuni luoghi sono andate perse le tracce: ad esempio gli strazzaroli si riunivano nella chiesa di Santa Lucia e poi nell’oratorio di San Giobbe, demolito per lasciare spazio nella piazzetta antistante il Caffè Pedrocchi. Il mercato delle ‘strazze’ è rimasto in piazza della Frutta fino al 1793, poi si è spostato in piazza dei Signori.

Le fraglie in via Marsilio da Padova

Una traccia dell’attività di queste fraglie si può vedere alzando gli occhi all’insù all’angolo di via Marsilio da Padova, proprio davanti alla casa di Lombardo della Seta, l’umanista amico del Petrarca: qui la fraglia degli strazzaroli era solita organizzare ogni anno fino al 1431 l’albero della cuccagna. Il premio per chi riusciva a scalare il palo cosparso di grasso è ancora oggi visibile scolpito a bassorilievo sulla facciata: una borsa decorata con delle nappe (il premio comprendeva anche un paio di guanti).

Mano, testa e cuore

Dal 1998 si è costituita l’Associazione Antichi Mestieri di Padova, volta a tutelare questa ricchezza per le generazioni a venire. Prendendo a prestito le parole di John Ruskin «L’arte migliore è quella in cui la mano, la testa e il cuore di un uomo procedono in accordo»: l’artigianato e gli antichi mestieri che vanno perdendosi meritano di essere valorizzati e tutelati come patrimonio dell’umanità.