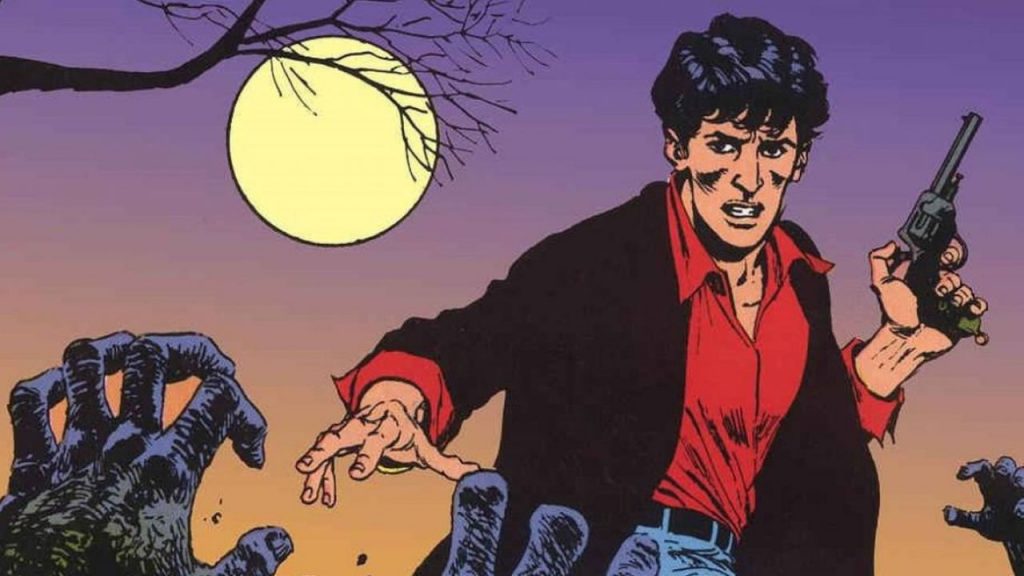

“Gli anni passano che quasi non te ne accorgi”. È un ritornello che ripetiamo spesso. Eppure, ne sono certo, di questo avviso non sono i redattori di un personaggio complesso e “delicato” come Dylan Dog. Complesso perché è un fumetto atipico che ha per protagonista un antieroe che sfugge i comuni cliché avventurosi. E delicato perché il bel tenebroso in camicia rossa affronta spesso tematiche sociali che vanno maneggiate con cura. È mia convinzione, insomma, che per chi in questi 7 lustri si è preso l’impegno di portare in edicola Dylan Dog questi anni non devono essere affatto volati.

Dylan Dog e il lontano 1986

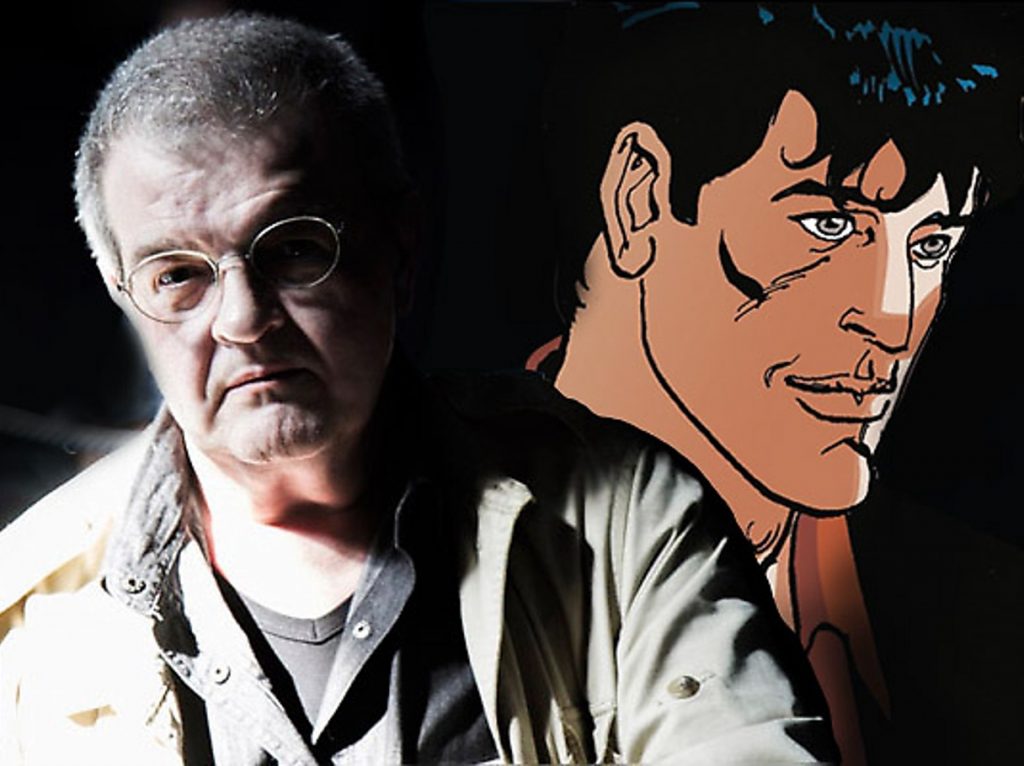

La sua stessa apparizione in edicola nel settembre del ‘86, l’inizio della sua incredibile avventura editoriale, non è stata una passeggiata. Il suo editore, Sergio Bonelli, non si era dimostrato affatto entusiasta della bozza che il giovane Tiziano Sclavi gli aveva fatto trovare sul tavolo: un investigatore del paranormale dal nome posticcio (Sclavi chiamava Dylan Dog tutti i suoi personaggi in attesa di un nome definitivo). Le riserve di Bonelli erano comprensibili: il fumetto horror in Italia era sempre stato bollato come una sorta di “sottoprodotto” culturale di un media, il fumetto stesso, che era un sottoprodotto di per sé.

Dylan Dog contro Horror

Per contro la rivista “Horror” dell’editore Barbieri, e soprattutto le riduzioni a fumetti di Dino Battaglia di alcuni classici dell’orrore avevano in parte sdoganato il genere. In più negli anni ‘80 l’horror cinematografico andava forte grazie ai vari Argento, Carpenter e Romero e a scrittori come King e Barker e l’idea che un investigatore dell’occulto potesse funzionare non era poi così peregrina.

L’ok a Sclavi con riserva

Il talento di Sclavi deve aver avuto il suo peso e Sergio Bonelli (coadiuvato dal capace Decio Canzio) decise di rischiare approvando quel progetto dal grosso potenziale, ma aspettandosi di vederlo naufragare nel primo anno di vita. Questa sorta di rassegnazione non impedì a Bonelli e a Canzio di tirar fuori il meglio da quella bozza di personaggio modificando una serie di caratteristiche che apparivano poco efficaci.

I cambiamenti per Dylan Dog

All’assistente sordomuto o al Feldman-Aigor fu scelto il più spumeggiante Groucho Marx. Al tono narrativo tetro ne fu preferito uno più ironico che Sclavi saprà maneggiare in modo magistrale. All’ambientazione americana (probabilmente una casa gotica o un loft newyorkese) fu scelto un normale appartamento londinese, e via dicendo. Tante piccole limature frutto della preziosa esperienza di due pezzi da novanta. Sergio e Decio, appunto.

Fiducia condizionata

Questo decisivo lavoro di revisione non cambiò tuttavia le certezze di Sergio: i lettori non avrebbero gradito un personaggio come Dylan Dog! E di questo ne siamo certi perché l’editore redasse con l’autore un contratto che favoriva non poco la seconda parte. Tiziano Sclavi ripagò la “fiducia condizionata” sfornando una serie incredibile di albi che ancora oggi sono citati dai lettori come classici inarrivabili. Dopo una partenza difficile e un primo numero che stagnava in edicola, il fenomeno Dylan Dog esplose cogliendo tutti impreparati. I nuovi lettori colsero immediatamente gli elementi distintivi di un fumetto “di razza”: da una parte una scrittura fresca e colta, dalle sceneggiature profonde e un filino erotiche, e dall’altra disegni moderni ed efficaci che portavano le firme di Villa, Stano, Roi, Casertano… e tanti altri giovani artisti.

Mi chiamo Dog, Dylan Dog

L’investigatore che ha la faccia di un giovane Rupert Everett divenne in breve un successo editoriale e poi un fenomeno culturale citato da intellettuali e schiaffato in tante copertine che mai prima di allora erano state affidate ad un personaggio di carta. Neppure Tex era mai arrivato a tanto! 35 anni anni sono tanti, e da lettore della prima ora anch’io comincio a sentirmi un po’ vecchio. Ma questo è un problema che non riguarda Dylan; a lui spetta il privilegio degli eroi dei fumetti: l’eterna giovinezza. Beato lui.