La nostra essenza ipertecnologica si scontra oggi con le strategie per combattere il Covid-19, le sue varianti e le “varianti delle varianti”. Siamo in equilibrio instabile tra il bene primario della salute e la tutela delle categorie economiche, la nostra sopravvivenza futura. Eppure, tanti secoli fa, quando l’idea stessa del vaccino era ancora lontana, qualcuno attuava concretamente regole sanitarie efficaci: disinfezione, distanziamento, isolamento. La Repubblica di Venezia fu la prima al mondo ad istituire la quarantena preventiva. Una strategia di salute pubblica per il controllo delle malattie infettive. Insomma, per gli illuminati veneziani, la peste non era una punizione divina ma una malattia che si propagava con il contagio.

Il popolo del terzo millennio non avrebbe mai immaginato di vivere una pandemia, a parte Bill Gates. Il creatore di Microsoft, nel 2015 ha fatto una dichiarazione davvero premonitrice: “La prossima guerra che ci distruggerà non sarà fatta di armi ma di batteri. Spendiamo una fortuna in deterrenza nucleare, e così poco nella prevenzione contro una pandemia, eppure un virus oggi sconosciuto potrebbe uccidere nei prossimi anni milioni di persone e causare una perdita finanziaria di 3.000 miliardi in tutto il mondo”. Per la lotta al virus, la fondazione Bill & Melinda Gates ha versato centinaia di milioni di dollari.

La peste – Covid 19

La stessa virologa Ilaria Capua ha scritto che Venezia per la prima volta sperimentò un approccio che si può definire con tante virgolette “epidemiologico”. Venezia, città di mercanti e viaggiatori globali, intuì subito come il contagio fosse legato al movimento delle persone, analizzò il pericolo del contatto, fonte primaria del diffondersi delle malattie e le dinamiche del periodo di incubazione.

Come reagì Venezia alla peste

Per contrastare il pericolo sfruttò le sue caratteristiche geografico ambientali ospitando i pazienti in alcune isole della laguna. Nacquero i lazzaretti. Nel 1423 il Senato della Repubblica istituisce per la prima volta al mondo un ospitale destinato alla cura e all’isolamento dei malati di peste: il Lazzaretto Vecchio.

Una mostra lo ricorda

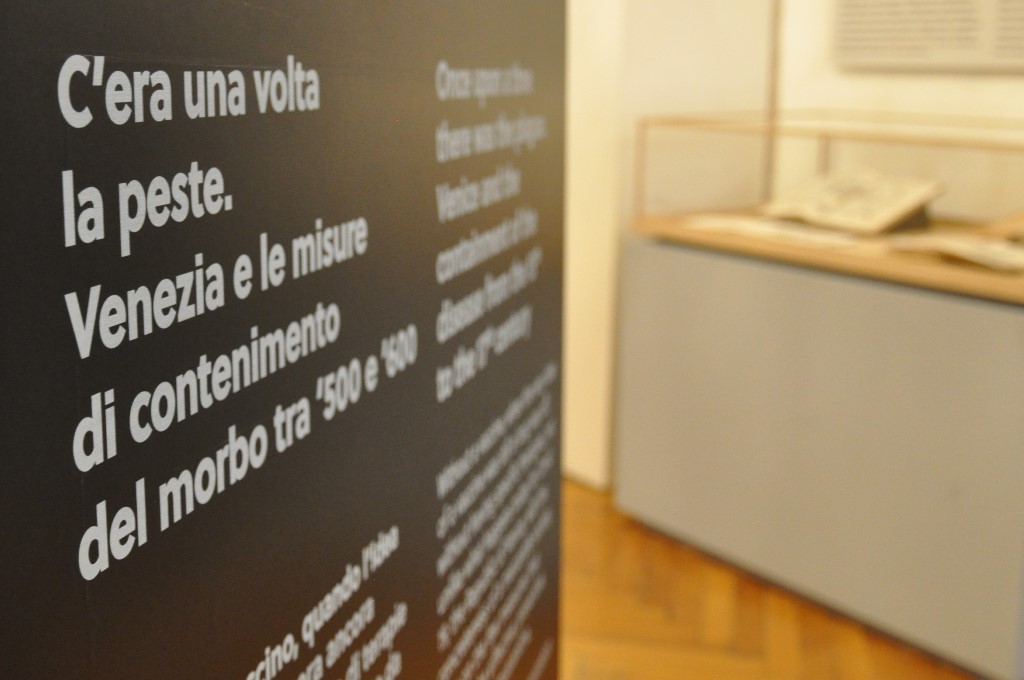

Lo scopriamo grazie alla preziosa mostra della Querini Stampalia: “C’era una volta la peste. Venezia e le misure di contenimento del morbo tra ‘500 e ‘600”, a cura di Angela Munari, negli spazi della Biblioteca, visibile fino al 2 maggio 2021.

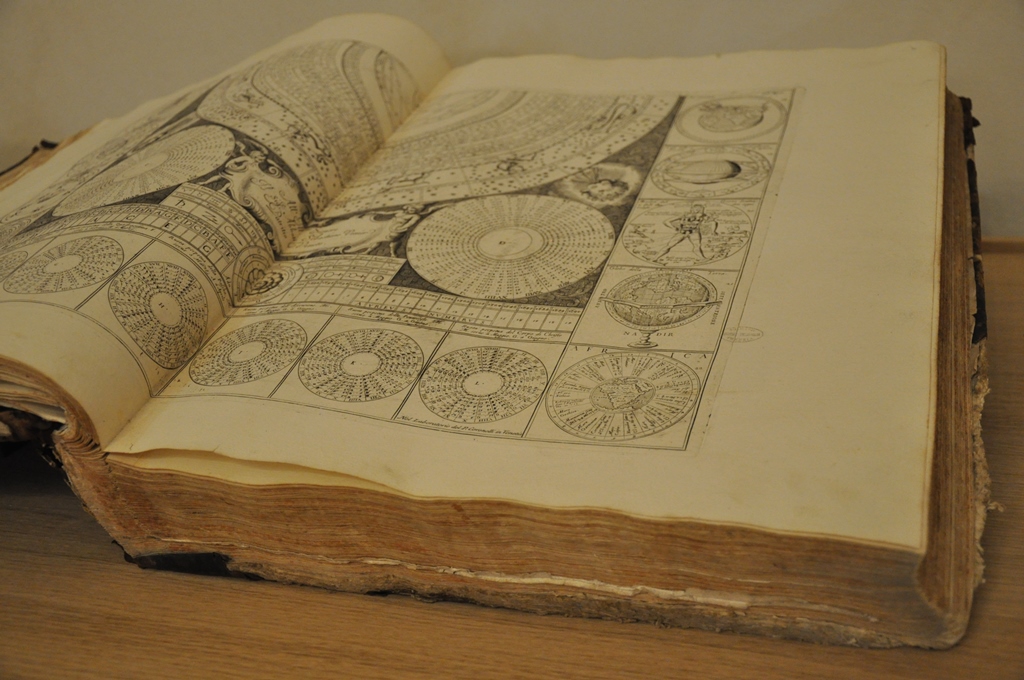

Volumi antichi, stampe, mappe, ripercorrono la storia delle grandi pestilenze del passato, le rotte di propagazione del morbo, le ipotesi sull’origine e sulla trasmissione della malattia tra medicina e astrologia, paura e superstizione. Un grande racconto che si propone oggi nella sua attualità aprendo una finestra sui pericoli del passato e le incognite del futuro. Si avvale di una corposa documentazione storico artistica, una sezione è dedicata all’organizzazione sanitaria della Serenissima, le norme igieniche, la rete dei lazzaretti, i farmaci a base di erbe e spezie, i primi dispositivi di protezione individuale per i medici, come la celebre maschera a becco, la veste in tela cerata, gli appositi occhiali.

Peste e lazzaretto

Si è discusso spesso sull’origine del toponimo lazzaretto, collegandolo alla figura del mendicante lebbroso protagonista della parabola di Gesù riportata solo dal Vangelo di Luca, ma non è esattamente così. L’isola veneziana dove sorse l’ospedale era intitolata a Santa Maria di Nazareth, da qui Nazaretum e poi Lazzaretto, probabilmente anche per la vicinanza con San Lazzaro degli Armeni.

Lazzaretto Vecchio e Lazzaretto Nuovo, avevano caratteristiche importanti e distinte. Il primo curava gli appestati durante le epidemie, il Lazzaretto Nuovo aveva invece funzione di salvaguardia e prevenzione, un luogo di contumacia. In queste isole della laguna veneziana per la prima volta al mondo si cominciò a parlare di “quarantena” per le navi che arrivavano dai vari porti del mediterraneo sospette di essere portatrici della peste.

Quante similitudini

Immaginatevi una struttura sanitaria complessa e molto efficace, composta da vari edifici e grandi tettoie “teze” che servivano per l’espurgo delle merci. Per queste operazioni si usavano fumi di erbe aromatiche soprattutto ginepro e rosmarino. Il colpo d’occhio era dato da un centinaio di possenti camini alla veneziana, l’aspetto faceva pensare ad un fortilizio.

Così lo descrive Francesco Sansovino: “Dotato di cento camere et dalla lontana ha sembianza di castello”. Letterato prolifico, Francesco era figlio naturale del grande architetto Jacopo Sansovino, noto soprattutto per un testo: “Venetia, città nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri” in breve: “Venezia descritta”. Una sorta di enciclopedia: chiese, palazzi, opere d’arte, usi, costumi, personaggi e avvenimenti della città.

Peste on line

“C’era una volta la peste”, è anche on-line con una serie di video, dei camei molto interessanti proposti sui canali social realizzati per incuriosire e far conoscere da vicino i documenti d’archivio, le opere d’arte delle collezioni, le testimonianze. Guardandoli scopriamo che non c’era solo la peste, ma anche il terribile vaiolo.

Arriva il vaiolo

Nel 1768 il senatore Francesco Pesaro scrive all’amico Giovanni Querini ambasciatore a Madrid: “Oggi si decreterà intorno all’inoculazione del vajolo.”

Così nel momento in cui tutta la popolazione veneziana viene invitata a sottoporsi a questa nuova pratica, sorgono dubbi e paure sull’eventuale pericolosità. Ecco cosa scrive Caterina Contarini Querini al marito: “Qui si è introdotta la inoculazone del vajolo a pubbliche spese nell’ospidale dei Mendicanti. Si è ripetuta felicemente nella passata primavera. I vostri genitori mi chiedono di scrivervi per ricercare il vostro parere se farla oppure no a Momi”. Momi è Gerolamo, figlio piccolo della blasonata coppia, che all’epoca aveva sei anni.

Un percorso terribilmente attuale

Il percorso della mostra si conclude con uno sguardo alle importanti espressioni religiose ancora oggi parte integrante della cultura veneziana, come la Madonna della Salute e il Redentore. Preghiere di pietra che dovevano testimoniare la forza taumaturgica della devozione e la potenza della Serenissima. Come l’immagine della vergine giunta da Candia portata dal Doge Morosini e collocata nella nicchia dell’altare maggiore della Basilica della Salute.

In lei i veneziani riconobbero il dono della guarigione dalla peste e la salvezza. Viene chiamata Mesopanditissa che significa “mediatrice di pace”.

Dopo la chiusura causa Covid, la Querini Stampalia, che nel 2019 ha festeggiato 150 anni dalla Fondazione, torna ad essere la casa dei veneziani: il Museo, l’Area Scarpa con giardino, la Collezione Intesa Sanpaolo, una scorta di informazioni e bellezza senza tempo.