La panoramica sul clima dell’ultimo ventennio del secolo scorso riporta l’analisi delle temperature: andamento in linea con il surriscaldamento globale e confronto con i decenni precedenti (anni ’60 e ’70) e con quelli più recenti.

Gli ultimi 20 anni e il surriscaldamento

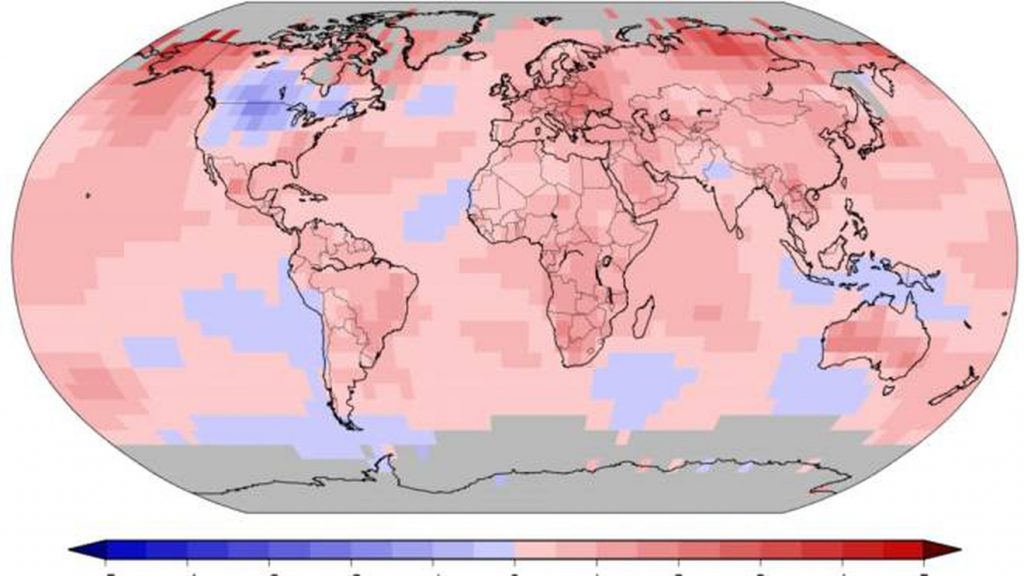

L’ultimo ventennio del secolo scorso ha avuto un andamento termico del tutto in linea con la fase climatica iniziata già nella seconda parte del 19° secolo e che è caratterizzata da una crescita globale delle temperature in tutta la Terra. In particolare, le medie annuali delle temperature minime e massime, rispetto al ventennio precedente 1960-1979, sono cresciute in tutto il Paese e in tutte le stagioni. Gli incrementi più evidenti hanno riguardato le minime in tutte le stagioni, con un aumento medio pari a +0.6/+0.7°C sull’intero territorio nazionale, ma con particolare risalto nei valori estivi e autunnali (+0.8/+0.9°C); per quel che riguarda le massime, a fronte di un aumento medio nazionale di circa +0.3°C, spicca soprattutto l’incremento nel periodo estivo (+0.6/+0.7°C) e anche quello nel periodo invernale nelle regioni del Nord (+0.5°C circa).

Tendenza al rialzo

La tendenza al rialzo termico è riscontrabile anche all’interno dello stesso ventennio; la maggior parte dei valori più elevati della temperatura media annuale appartiene agli anni ’90: mentre l’anno più fresco è stato il 1984, con una media di 14,2 °C, il più caldo è stato il 1994, con una media salita di 1,7 °C. La stagione autunnale non presenta una tendenza precisa verso il rialzo, con valori oscillanti intorno alla media dell’intero ventennio, come se, dopo l’aumento rispetto al ventennio precedente, le temperature autunnali si fossero in qualche modo assestate.

L’analisi sul surriscaldamento in Italia

Da una semplice analisi, si evince che c’è una sequenza continua di inverni caldi nella seconda parte degli anni ’90 con il valore massimo assunto nel 1998. Anomalie analoghe hanno riguardato gli inverni ’88 e ’90, mentre si sono distinti per le loro basse temperature su tutta l’Italia gli inverni ’81, ’91, ‘92 e ’85, quest’ultimo contraddistinto dalla famosa grande nevicata e che rappresenta anche l’inverno più freddo per il Nord Italia.

Il surriscaldamento e le stagioni

Estati particolarmente calde sono state quelle del ‘82, ’99, ’94 e ’98: queste ultime due, oltre a essere le più calde del ventennio, risultano essere anche tra le più calde del secolo passato. Le stagioni intermedie presentano generalmente variazioni più marcate da un anno all’altro con andamento oscillante attorno alla media. Nel 1987 la primavera più fredda del ventennio abbia preceduto poi l’autunno più caldo; nell’estate dello stesso anno si verificarono parecchi episodi di maltempo con conseguenti smottamenti, esondazioni e alluvioni, la più grave delle quali avvenne in Valtellina. Due anni dopo, nel 1989, si invertirono le parti: si ebbero una primavera tra le più calde e l’autunno più freddo del ventennio. Infine, si è rilevata una costante risalita delle temperature medie delle ultime stagioni primaverili.

Le temperature

Nell’analisi delle temperature, oltre ai valori medi, sono di sicuro interesse anche i valori assoluti. Che rappresentano i record di una certa località in un certo periodo. Per ogni città esistono quindi i record di freddo e caldo in un singolo mese, in una stagione o nell’anno intero. Si tratta di un corposo insieme di numeri da cui si possono estrarre, a titolo di esempio, solo i record nell’intero ventennio e su tutto il territorio nazionale.

Piacenza: -22 °C nel gennaio del 1985

Firenze scesa fino agli eccezionali -21.4 °C.

Catania: 45.2 °C nel luglio 1998.

Surriscaldamento in Italia con il nuovo millennio

Con l’avvento del nuovo millennio, le temperature hanno subito un balzo all’insù ancora più importante sia in Italia, sia a livello globale. In particolare, per quel che riguarda il nostro Paese, il primo ventennio degli anni duemila è stato mediamente di circa 0.9°C più caldo rispetto all’ultimo ventennio del secolo scorso. Che, come sopra evidenziato, è stato già di per sé circa 0.5°C più caldo del precedente ventennio.

I dati preoccupanti del surriscaldamento

Gli incrementi delle temperature minime e delle corrispondenti massime si equivalgono, con le differenze più ampie (circa +1.1°C) che riguardano soprattutto la stagione estiva e, in misura lievemente inferiore, quella primaverile.

Complessivamente, quindi, la stagione che ha subito il riscaldamento più evidente rispetto alle condizioni medie degli anni ’60-’70 è stata l’estate, ossia una delle due stagioni estreme che si è estremizzata ulteriormente negli ultimi decenni.

Se all’incremento di 1.1°C rispetto agli anni ’80-’90 si somma il precedente aumento medio di circa 0.8°C, si ottiene un balzo di +1.9°C, quasi 2°C in più da sopportare mediamente nelle ultime estati rispetto a quelle del ventennio ’60-’70.

Facciamo un esempio

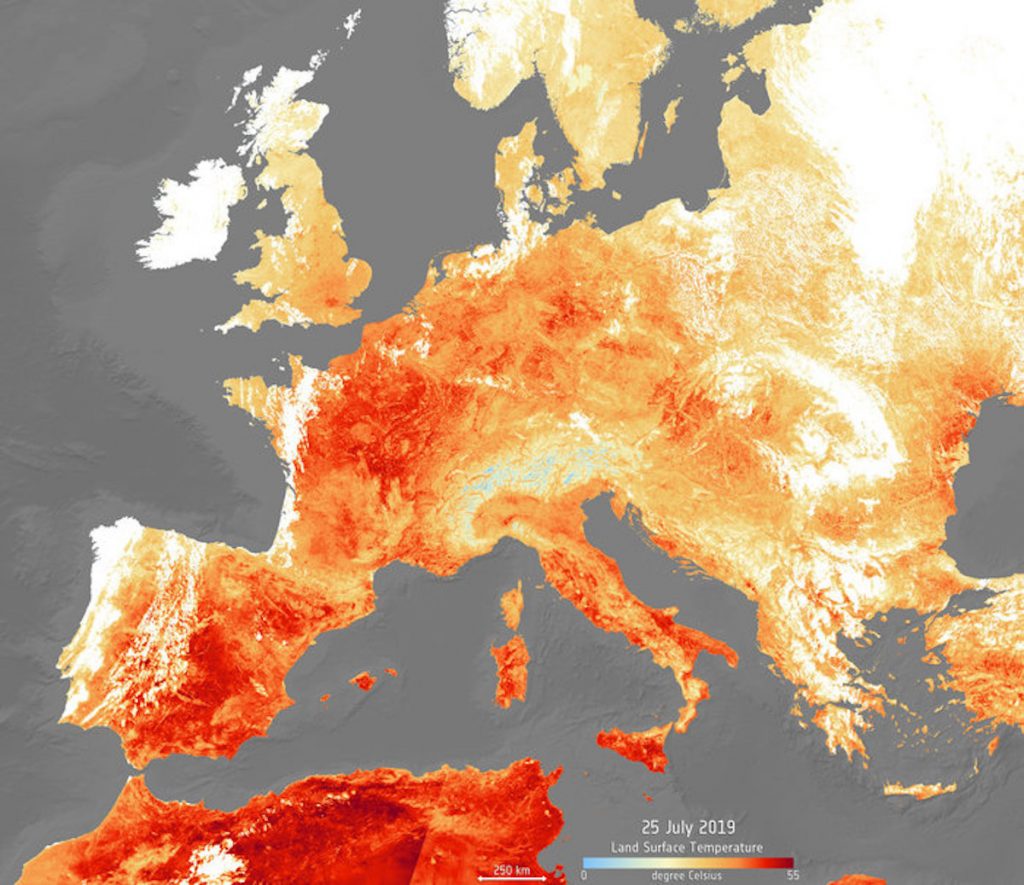

Non si può certo dimenticare, ad esempio, la famosa estate del 2003 che trascorse all’insegna di lunghissime e intense ondate di calore. Intervallate da brevi fasi più fresche in gran parte del continente europeo oltre che in Italia. Fu proprio in quell’occasione che venero stabiliti nuovi e ancora imbattuti record di temperatura massima al Centro-Nord; il nuovo record nazionale, invece, fu raggiunto all’aeroporto di Amendola (FG) con 47°C nel giugno del 2007. Tuttavia, questo valore ha suscitato alcuni dubbi durante le successive verifiche. Pertanto, il vertice del podio nazionale sembra destinato ufficialmente al picco di 45.6°C registrato a Bari nel luglio sempre del 2007, stagione piuttosto bollente per il Sud.

Il surriscaldamento dell’estate

Questo surriscaldamento dell’estate è da imputare a un cambio della circolazione atmosferica nell’area euro-mediterranea che negli ultimi decenni ha subito sempre più frequentemente le incursioni del promontorio anticiclonico nordafricano, strettamente correlato alle temperature estreme e alle ondate di calore, a discapito del più mite cuneo anticiclonico delle Azzorre.

Mentre nel ventennio ’60-’70 l’Anticiclone Nord Africano incideva per circa il 10% del periodo estivo (ossia 1 giorno su 10 era “bollente”), nel primo ventennio degli anni duemila l’incidenza è passata al 25% (quindi 1 giorno estremamente caldo su 4) e con temperature, come già evidenziato, mediamente di 2°C più elevate. Sul fronte opposto, la temperatura minima assoluta del ventennio 2000-2020, sempre nell’ambito della rete ufficiale di stazioni meteorologiche, è stata di -17.8°C osservata all’aeroporto di Malpensa nel febbraio del 2012 durante una delle più imponenti ondate di gelo artico degli ultimi decenni che, oltre a quello di Malpensa, ha visto stabilire diversi record storici per il mese di Febbraio.