…..ma lasciatemi sfogare/ non mettetemi alle strette e con quanto fiato ho in gola / vi urlerò: non c’è paura! ma che politica, che cultura, / sono solo canzonette!…(Edoardo Bennato – Sono solo canzonette). Se lo pensasse davvero o se volesse soltanto provocare, cosa che gli è spesso riuscita con eleganza esemplare, non lo sapremo mai, ma certamente Edoardo Bennato sapeva bene che questa sua “storia” di politica ne aveva parecchia dentro.

Solo canzonette?

In realtà però non c’è canzone che sia solo una canzonetta. Il suo vero significato non risiede soltanto in ciò che dice il testo o nella piacevolezza del motivo musicale. Certo una canzone musicalmente insopportabile o letterariamente banale può avere poca fortuna, ma ciò che non piace a me può piacere ad altri mille e soprattutto ci possono essere mille modi per farla piacere ad un largo pubblico.

Il perché

Quando viene trasmessa? Con che mezzi? Quante volte al giorno? In quali occasioni particolari? Che cosa preannuncia? A quali contenuti culturali, sociali, ideologici fa esplicitamente o implicitamente riferimento? Ascoltare quella tal canzone, canticchiarla o citarla può avere un effetto socialmente “premiante”?

Dalle canzonette al successo

Queste e tante altre possono le ragioni di un successo che ai nostri occhi può sembrare incomprensibile. Ma quello che balza evidente all’attenzione è che si tratta di un successo che spesso è fortemente influenzato da elementi estranei alla qualità prodotto.

Un prodotto?

Prodotto? Di quale “prodotto” stiamo parlando? prodotto da chi? per chi? per quale ragione? Tutti, più o meno, canticchiamo delle canzoni, abbiamo dei ricordi collegati ad alcune di esse; alcune fanno parte della nostra vita da anni, legate a ricordi, a momenti il più delle volte belli.

La nascita delle canzonette o della canzone?

La canzone così come l’abbiamo vissuta o la stiamo ancora vivendo noi ha una data di nascita: 1924/25, inizio delle radiodiffusioni regolari di programmi, all’interno dei quali la musica, ed in particolare la cosiddetta musica leggera, fa da padrona.

Da una nascita ad una fine

In coincidenza con questa “nascita” inizia una ineluttabile fine: la progressiva estinzione del café-chantant o italianamente caffè concerto. Era uno spettacolo di straordinaria vitalità; certo, riservato a pochi eletti e fortunati, ma proprio per questo vivace, partecipativo e partecipato, creativo.

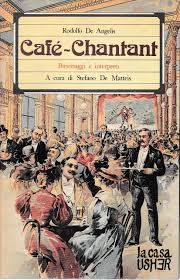

Fu importato dalla Francia del secondo impero e attecchì immediatamente a Napoli, nell’Italia umbertina, dove gli impresari fratelli Marino nel 1890 aprirono il salone Margherita. Un successo senza precedenti. Il pubblico partecipava con una foga che Rodolfo De Angelis, uno dei protagonisti della scena dei caffè italiani definiva “gazzarrosa”. La gente mangiava, beveva, interrompeva con frizzi, cantava in coro parti delle canzoni, interveniva a tono dando un senso sempre nuovo alle battute, allo spettacolo.

Le “canzonette” mettono la parola fine al cafè chantant

In poco tempo a Napoli furono aperti altri caffè concerto (l’elegante Gambrinus, l’Eden, l’Alambra…) ottenuti dalla riconversione di normali bar o ristoranti o da altri spazi variamente recuperati.

Anche a Roma nacque, sempre per iniziativa dei fratelli Marino, un altro salone Margherita seguito dal Teatro Sala Umberto e da molti altri, compreso l’originale “Cassa da morto”. Progressivamente Roma divenne per gli artisti la piazza d’affari preferita, ma fu anche per lei, come per altre città italiane in cui l’esperienza si era replicata, un’avventura entusiasmante, ma fugace: tra il 1925 e il 26 si affermano contemporaneamente tre tipi di spettacolo popolare che determinano il vero e proprio collasso del cafè chantant: il cinematografo, il disco e la radio.

Quando il pubblico non c’è più

La “partecipazione gazzarrosa” che, secondo De Angelis, sorreggeva lo spettacolo dinamico per eccellenza che si avverava ogni sera nel cafè chantant era svanita e il pubblico non si sentiva più protagonista dell’evento e, sottolinea amaramente l’artista, “fu la fine”.

Prima delle canzonette, Rodolfo

Rodolfo De Angelis fu sicuramente uno degli artisti più rappresentativi do buona parte della prima metà del secolo scorso. Deve la sua notorietà al mondo futurista nel quale espresse tutta la sua dinamicità e la sua multiforme creatività.

Fu attore, cantante, poeta, pianista e compositore, ma anche organizzatore, capocomico e pittore, vero e proprio intellettuale della canzone, anticipatore della pop-art nell’arte figurativa e fautore di un teatro di varietà futurista insieme a Filippo Tommaso Marinetti.

Chi era

Rodolfo Tonino, in arte Rodolfo De Angelis, nasce a Napoli nel 1893. Debutta come attore di varietà nella rivista “Il minestrone” nel 1912 e lavora in numerosi teatri. Nel 1921 fonda con Marinetti a Napoli “Il Teatro della Sorpresa”.

Tra il 1931 e il 1940 firma più di trecento incisioni discografiche e apre una sua casa di edizioni, la Dea. Scrive riviste e commedie, collabora a giornali satirici, dipinge, ed è autore di libri sul varietà, Caffé Concerto (Memorie di un canzonettista) e Storia del Café Chantant.

Ormai lontano dal mondo dello spettacolo, muore a Milano il 3 aprile 1965. Suo è anche il merito di avere ideato e fondato, nei primi anni Trenta, “La Discoteca di Stato”. Molte delle sue canzoni hanno attraversato tutto il secolo scorso e sono giunte nel duemila con la sua voce molto riconoscibile, graffiata dal disco 78 giri.

Prima delle canzonette un social fa rinascere De Angelis

Alcune le abbiamo apprezzate anche reinterpretate da artisti nostri contemporanei. Una rapida escursione sulla pagina di You tube dedicata a De Angelis vi permetterà di incontrare molta parte della sua sconfinata produzione e di apprezzare sia l’originalità dei temi trattati che l’ironia del linguaggio, anche quando potreste non trovarvi d’accordo con il contenuto proposto.

E’ un uomo del suo tempo, schierato culturalmente e politicamente con il regime, che però non si trattiene dal criticare argutamente in alcune sue canzoni, quando ne coglie ragione.

Dopo la sconfitta del fascismo e la nascita della repubblica continua ad occuparsi della raccolta di documentazione per la discoteca di stato e pubblica alcuni saggi ancor oggi molto ricercati, quanto introvabili. Fu presto dimenticato da una critica frettolosa e ossequiante i nuovi poteri.

Il recupero

Da qualche decina d’anni si sono avviate attività di recupero critico di questo artista che fu molto più che un semplice “cantautore” ante litteram, visto che la parola (piuttosto bruttina) non era stata ancora inventata.

Riprenderemo il percorso storico da dove ora lo interrompiamo, e cioè dalla fine del Café Chantant in Italia e nel resto d’Europa per vedere come l’hanno “sostituito” i tre tipi di spettacolo popolare che l’hanno sostituito e com’è cambiato culturalmente il nostro mondo in particolare dopo quel fatidico 1925.

Vi lascio quattro canzoni di De Angelis da ascoltare, se vorrete. Due eseguite dall’autore e due interpretate da artisti a noi contemporanei.

Dalle canzonette alla riscoperta di un vero artista

La prima, certamente la più famosa e molto eseguita anche ai giorni nostri è “Ma cos’è questa crisi” eseguita in questo caso da Gigi Proietti che ne fece un suo richiestissimo successo.

La seconda, eseguita dall’autore, tratta lo stesso tema con l’ironia surreale che gli è propria e che utilizza spesso per muovere larvate critiche al sistema politico. Il titolo è “Come tempo di crisi …non c’è male”.

Questa terza canzone è ancor oggi una delle più note ed eseguite del repertorio di De Angelis. Il titolo è “Sanzionami questo”. Il monito è rivolto alla “perfida Albione”, cioè l’odiata Inghilterra, e fa riferimento alle sanzioni che la Società delle Nazioni inflisse all’Italia in seguito alla guerra d’Africa, giudicata un’aggressione. La canzone è eseguita da Paolo Poli e dalla sua Compagnia teatrale.

La quarta registrazione riguarda un tema che fu a lungo dibattuto, e non solo, durante il periodo fascista: quale atteggiamento assumere nei confronti dei prodotti provenienti da altri paesi, in particolare dall’America. Ciò riguardava soprattutto i prodotti che avevano larga presa sulle masse, in particolare urbane, e che si prestavano a confronti, il più delle volte a noi sfavorevoli, con la nostra produzione nazionale. Mi riferisco a prodotti di largo consumo, come vestiti o cibi molti dei quali erano destinati a “fare tendenza”, prodotti della tecnologia e della meccanica, radiofonia e dischi. All’inizio anche le forze di governo manifestarono una certa attenzione per tutto ciò che sembrava coinvolgere specialmente la gioventù, ma poi, con il cambiamento dell’atteggiamento generale che il fascismo assunse verso i paesi di immigrazione e in particolare verso gli Stati Uniti, si attivò una netta ostilità verso tutto ciò proveniva da quei paesi rallentando le importazioni, ostacolando le partenze dei migranti, riducendo manifestazioni di culture che non fossero coerenti con il nostro “spirito nazionale”.