Molti anni fa, in un romanzo giallo inglese ho letto una frase che ho conservato. Dice un personaggio: “Un museo riguarda la vita. La vita individuale, com’era vissuta. Riguarda la vita sociale di un certo periodo, uomini e donne che organizzano le loro società. Riguarda la vita della specie Homo sapiens che continua. A chiunque abbia qualche curiosità umana, un museo non può non piacere” (Phyllis Dorothy James, che celava la sua femminilità sotto la neutra sigla P. D. James ).

In questi giorni, nel domenicale del Sole 24 Ore ho letto: “Visitare un museo può sciogliere nodi dell’interiorità di ciascuno di noi: nella sfera personale e nelle relazioni, anche negli affetti”. Qui si parla di un misterioso rapporto fra la bellezza (delle opere esposte) e il ben-essere se non addirittura la felicità. Nel rapporto con i dipinti, le sculture, gli antichi marmi o gli affreschi rinascimentali si supera la sindrome di Stendhal fino al raggiungimento di “un equilibrio fra il vivere e il sapere”.

Il che significa che la bellezza concentrata nelle sale di un museo o di una grande collezione d’arte, come per esempio la Galleria Borghese a Roma, ci “fa bene”, non ci travolge psicologicamente ma, al contrario, allevia la durezza del vivere, ci rinforza l’umore, insomma ci cura. Parola della dottoressa Giovanna Forlanelli presidente della Fondazione Rovati di Milano.

Che dire? Provare per credere. Del resto, prima di uscire da un museo o dalla Basilica di San Marco, abbiamo vissuto con emozione un’esperienza culturale “forte”: siamo cambiati. Impercettibilmente qualche nodo si è sciolto.

Una lapide, un ricordo

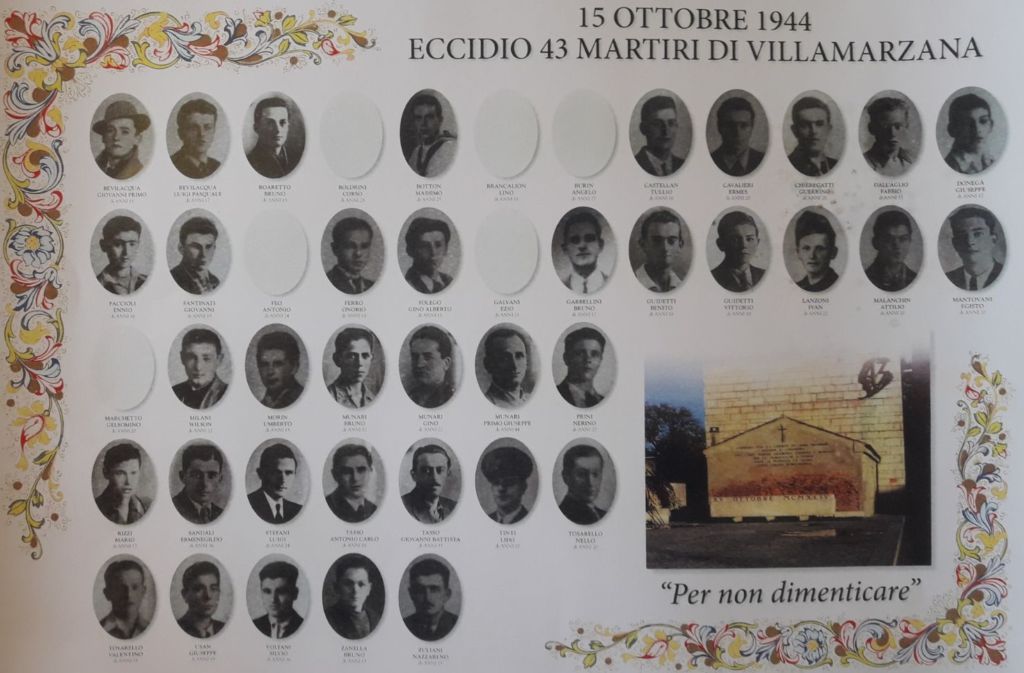

Autunno di guerra 1944, in un giorno chiaro come quelli di questo ottobre, a Villamarzana (Rovigo) quarantatré uomini, rastrellati per rappresaglia dai fascisti di Salò in paese e nelle campagne, andavano incontro alla morte. Si preparava un eccidio e si piangeva in molte case.

Era una domenica soleggiata e funebre, giornata di martiri e di assassini.

Li stiparono nella casetta del barbiere e chiamarono un prete. Poi li portarono fuori, sei alla volta, li schierarono e li fucilarono. Molte pallottole si conficcarono nel muro del piccolo edificio, trasformandolo in monumento, per sempre. La notizia mi colse, ragazzo, a pochi chilometri di distanza dall’eccidio. Ricordo di aver visto, anni dopo, la fotografia del massacro: gli autori dell’esecuzione non erano i nazisti invasori.

Ho ricopiato la lapide che fa memoria del nostro lutto di polesani, di italiani, di umani (e dei lupi di Salò).

43 martiri

Caddero per la libertà da ogni tirannide

interna e straniera.

Dal loro sangue germogli esempio e monito

per le generazioni a venire

onde si perpetui la patria

giusta libera e democratica.

Villamarzana, 15 ottobre 1944

Lo slalom… urbano

Prima o poi doveva accadere, anche sotto i nostri occhi, che ormai vedono di tutto, anche quello che non vorrebbero. Un ragazzotto in monopattino elettrico si è infilato velocemente nel sottoportico di una via centrale, proprio nel cuore di una città veneta. Silenzioso e spavaldo, ci ha sorpresi alle spalle, schivandoci in velocità, e non eravamo pochi. Si è eclissato svoltando in una laterale prima che potessimo gridargli un insulto.

Si dirà che quel giovane idiota voleva fare una bravata, un gesto dimostrativo (di cosa poi?); ma quella parola, “bravata” che significa spacconata, spavalderia, tracotanza, viene da lontano, da bravo che al plurale fa bravi cioè sgherri prezzolati da qualche piccolo o grosso despota come il Don Rodrigo dei Promessi sposi. Non è certo una parola di apprezzamento, magari pensando che “questi ragazzi sono senza legge”, come dire teppisti…

Ci sarebbe da commentare malinconicamente che questo slalom attorno alle persone è il risultato di una mentalità alimentata dall’indifferenza per il prossimo e diffusa nella nostra società dove troppo spesso viene scambiata per libertà. Diciamo, in due parole, che dal progresso (il monopattino tecnologico) si è passati al regresso (violazione del codice stradale).

Canto alle rondini

(poesia)

Questa verde serata ancora nuova

e la luna che sfiora calma il giorno

oltre la luce aperto con le rondini

daranno pace e fiume alla campagna

ed agli esuli morti un altro amore.

Ci rimpiange monotono quel grido

brullo che già spinge l’inverno, è solo

l’uomo che porta la città lontano.

E nei treni che spuntano, e nell’ora

fonda che annotta, sperano le donne

ai freddi affissi d’un teatro, cuore

logoro nome che patimmo un giorno.

Alfonso Gatto

Da Antologia popolare di poeti del Novecento, Vallecchi 1964