I leghisti veneti duri e puri, quelli che un po’ sono fanatici e un po’ ripetitivi, sono tornati all’attacco: vogliono imporre l’insegnamento scolastico del dialetto: questa “lingua minoritaria”, secondo loro, dovrebbe essere insegnata a scuola: se potessero, i proponenti la insegnerebbero già nelle scuole materne dove, per altro, leghismo o non leghismo, molti frugoletti veneti il dialetto lo parlano già a casa, in fameia, magari rinforzato oggi, per chi può, dall’inglese basico.

La legge leghista sulle “lingue e culture regionali”, dunque, secondo notizie giornalistiche, prevede di avviare il progetto dalle elementari, cioè dalla scuola dell’obbligo, come dire che “nessuno la scapolerà”. Niente scelta libera, ma lex, durissima lex… Diciamolo fra parentesi: una “lengua” orale, qual è per l’appunto il dialetto, è difficile da scrivere anche per un adulto, figuriamoci per un bambino: il passaggio dalla voce alla penna comporta delle difficoltà che affrontano, per esempio, i poeti nostrani quando partecipano a qualche premio letterario.

Comunque, i dialetti, al plurale, sono una cosa seria e complessa, brutta bestia da domare con un decreto del governo. Si pensi, per esempio, alle differenze fra una zona e l’altra, dal mare alla montagna, che sono moltissime, ed è anche il loro bello se vogliamo essere positivi. La varietà è ampia, e la indico con i nomi di autori noti al grande pubblico. Il dialetto solighese di Andrea Zanzotto, per dire, non è uguale al polesano di Toni Cibotto o Livio Rizzi, il liventino di Romano Pascutto non è il muranese di Lino Toffolo o il veneziano di Giacomo Noventa, il veronese di Dino Coltro è lontano un miglio dal bellunese dei Belumat come dal vicentino urbano di Fernando Bandini, e da quello di Malo celebrato da Luigi Meneghello ecc.

Sfumature, addirittura forme diversissime per indicare la stessa cosa… Non per caso, il famoso linguista e docente Manlio Cortelazzo parlava della difficoltà di lavorare con le tante e “diversissime lingue che chiamiamo dialetti italiani”. Non è stato semplice, infatti, dare conto di questo “eccezionale deposito linguistico soggiacente alla cultura italiana”, quando il linguista padovano ha realizzato insieme a Carla Marcato I dialetti italiani, ovvero un ponderoso dizionario etimologico edito dalla Utet nel 1998. Insomma, la complessità di questa lingua prevalentemente orale, parlata all’ombra dell’italiano, chiama alla prudenza non soltanto gli studiosi.

Spiritualità e patria

La presidente del Consiglio si riferisce sempre all’Italia come “la nazione”, cioè quella forma di unione fertile tra popolo e territorio che altri chiamano “il Paese” e altri ancora “la nostra patria”, come il sottoscritto. Patria e matria, però, non coincidono, non sono la stessa cosa alle diverse latitudini e culture. Per esempio, leggiamo insieme un vecchio ritaglio di giornale nel quale ho trovato questo brano:

“La patria è un’idea storica e spirituale. Quelli che la amano sono inclini al sentimentalismo e all’estremismo. Io non voglio mantenere i confini dei tempi biblici: ‘tutta la terra ai nostri padri’. Abbiamo il diritto a uno Stato ebraico qui, in questa regione, ma le frontiere devono essere definite da considerazioni pragmatiche. Dettate dal presente, non dal passato, non da quello che Dio promise ad Abramo”.

È un esempio di “sentimento di patria” moderno, e lo dobbiamo a uno scrittore vivente, Meir Shalev, nato in Israele nel 1948. Prova provata che la storia e la geografia conferiscono significati diversi a quella parola.

Siamo tutti coinvolti

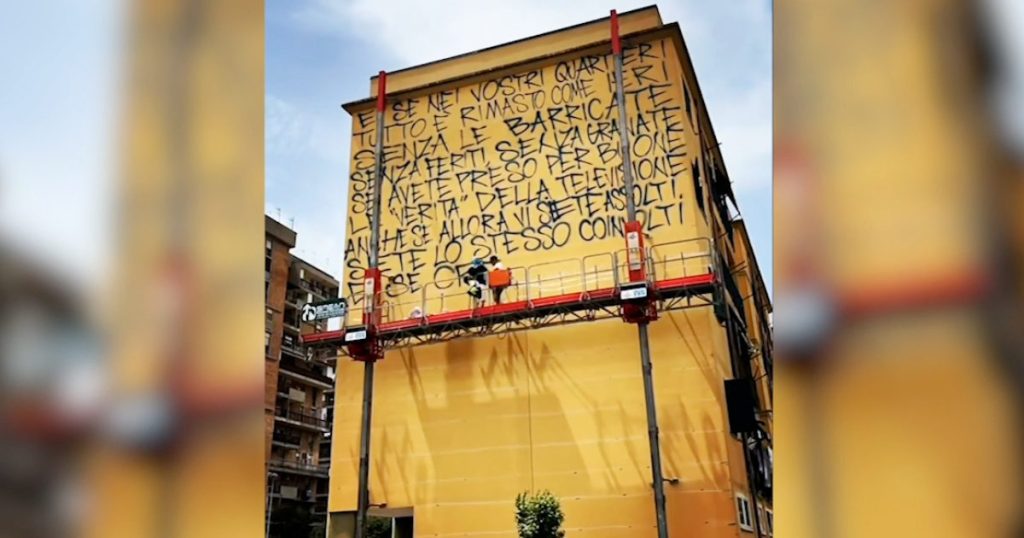

Ogni persona sensibile dovrebbe sentirsi più che coinvolta, perseguitata dal “dolore del mondo” che ormai travalica ogni tipo di confine e viene a bussare come un vento nero alla porta del nostro presente: è notizia istantanea, è sangue versato nel fango, è grido di innocenti e rombo di esplosioni che entra nel sonno e ci prende con sogni drammatici. La guerra devastatrice contro l’Ucraina ci ha coinvolti – anche chi non ci pensa proprio, categoria che non include solo i filoputiniani – mentre montava in crudeltà l’attacco ai civili disarmati e i missili e le bombe a grappolo oscuravano il Diritto e la Ragione.

Nel “deserto del silenzio” abbiamo sentito levarsi alta una voce, grido di un uomo solo, che aveva il pianto in gola.

Quell’uomo si chiama Francesco, e dalla sua cattedra morale ha chiamato il popolo ucraino, che sta subendo “il martirio dell’aggressione” dopo novant’anni dall’olocausto dell’anno terribile 1932-33 quando il compagno Stalin, un altro despota russo potente e spietato, provocò una carestia pandemica che mandò a morte certa milioni di ucraini. Uno sterminio, un abominio rimasto oscurato fra le pieghe della Storia come un qualunque “effetto secondario” di una ideologia letteralmente disumana: anche allora, come oggi, ci fu un “popolo martire”.

L’Attesa

(poesia)

Siamo come un’auto in panne

lontana dal distributore,

come una barca nella corrente

senza il manovratore,

come un campo già seminato

ma orfano di pioggia.

Siamo in attesa.

Ma cosa sia mai l’umana Attesa

dimmelo tu:

“La semenza del mal-essere

è sparsa su tutta la terra,

ogni zolla è infetta. Sta scritto.

Ma verrà giorno, o forse un’ora,

di assoluta verità

fra noi e l’amaro mondo

divenuto “terra di paura”.

Allora si potrà vedere

un segno, udire una voce dal futuro.

Sarà forse una Festa che farà

dell’amarezza un’allegria,

dell’acqua grigia un puro vino”.

L’attesa, dunque, siamo noi,

e il cuore batte il tempo,

il tempo corto dell’umano.

Anonimo 2022