Dato che la polemica non accenna a sopirsi, e considerato il fatto che pochi giorni fa c’è stato il via libera dalla Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo alla proposta di revisione della direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, la notizia è che la discussione troverà spazio durante l’Assemblea plenaria che si terrà nei giorni dal 13 al 18 marzo prossimi; in caso di approvazione da parte dell’Assemblea, appunto, la parola finale sarà del successivo Consiglio. Come bene o male tutti oramai sappiamo, l’obiettivo delle nuove norme è quello di ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia nel settore edile all’interno dell’UE con scadenza 2030 e, addirittura, addivenire alla neutralità climatica entro i successivi 20 anni. Con un buon risultato di risparmio energetico

Risparmio energetico; il primo passo

Il primo passo è arrivare a “zero emissioni” per tutti i nuovi edifici costruiti dal 2028 in poi, con una ulteriore stretta sui tempi (2026) per quelli pubblici. È lasciata agli stati membri stabilire le misure necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, così come l’onere di individuare le eccezioni relative a monumenti, luoghi di culto, edifici tecnici e, sembrerebbe, anche per le seconde case. Ricordo che l’obiettivo di tutto questo movimento simil-green è di ridurre le emissioni degli edifici entro il 2030, per poi raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Ma vediamo un po’ di dati a proposito del nostro bel Paese

In Italia il 36% degli edifici è in classe G. Anche allineandolo al 15% proposto dalla direttiva, parliamo di quasi 2 milioni di edifici. Tanto per immaginare un quadro preciso e puntuale dell’impatto di una direttiva di questo tipo, le cifre ufficiali ci dicono che il Superbonus 110% ha interessato circa 327.000 edifici, con investimenti che hanno superato i 55 miliardi di Euro: fate un po’ di conti anche voi!

La sfida

Una sfida enorme che pone già diverse questioni non solo ai proprietari degli immobili, ma anche al sistema bancario. Per quanto la direttiva potrà essere rimaneggiata il solco è tracciato e quello che succederà agli immobili in classe G e F nei prossimi mesi, il mercato inizia già a dircelo chiaramente. Non solo, purtroppo: è assolutamente probabile, per non dire certo, che il maggior rischio associato a questi immobili farà sì che le banche stringeranno ancora più di quanto già non lo stiano facendo, le maglie del credito.

Cosa succederà alle nostre case con il risparmio energetico

Da sempre, nel nostro paese, c’è l’assoluta percezione, quasi la certezza, che “il mattone” di proprietà sia sempre un buon investimento, trascurando il fatto che, comunque, si tratta di un bene soggetto a usura. Questo significa che i proprietari di casa (circa il 72,5% degli Italiani) sono costretti a sostenere spese di adeguamento tecnologico e di manutenzione già normalmente: figuratevi cosa succederà a valle dell’entrata in vigore della cosiddetta “direttiva case green europea”.

Ma qual è il vero “problema italiano”?

Le case italiane hanno valore medio inferiore a quello europeo anche in termini di efficienza energetica. Siamo una delle nazioni con più alto tasso di case di proprietà. Esse sono principalmente in mano di piccoli proprietari, che non hanno spesso la liquidità necessaria ad aggiornarle dal punto di vista energetico e spesso neanche a procedere alla corretta manutenzione, con l’ovvio risultato che gli immobili subiscono una perdita di valore.

Il possesso di una casa di proprietà o la scelta dell’affitto è uno dei problemi più trascurati del nostro paese. La tradizione inflattiva di diversi decenni del secolo scorso ha indotto al pensiero unico che la casa acquisisce sempre valore e che l’affitto non conviene mai (in periodi di altissima inflazione dello scorso secolo l’immobile aumentava il suo valore). La realtà è ben diversa, e se la critica agli organi governativi centrali è inevitabile, è anche necessario un mea culpa sulla mancanza di educazione finanziaria all’interno del sistema scolastico.

I 4 punti da mettere in atto per il risparmio energetico

Il tasso di riqualificazione energetica dello stock residenziale deve accelerare in modo rilevante per almeno i prossimi 10 anni. Quando si parla della cosiddetta EPBD (o Direttiva Case Green), si devono introdurre efficaci MEPS (Prestazioni Energetiche Minime Standard) per intervenire sugli edifici più energivori. Le fasi della riqualificazione energetica e della decarbonizzazione degli edifici devono essere pensate tenendo sempre ben presente il principio “prima l’efficienza energetica” e la graduale eliminazione dei combustibili fossili.

Riqualificazione e risparmio energetico

La riqualificazione energetica va chiaramente sostenuta dal punto di vista finanziario, con programmi a lungo termine che diano priorità ai progetti più ambiziosi nel rapporto efficacia/efficienza degli interventi programmati.

Sembra incredibile, ma è ormai un dato pressoché certo che potremmo risparmiare fino al 44% dell’energia totale utilizzata per il riscaldamento degli ambienti, se tutti gli edifici residenziali in Europa venissero riqualificati ed efficientati, anche solo isolando adeguatamente pareti e tetti: e per l’Italia, il potenziale di risparmio salirebbe addirittura al 49%!

Un nuovo studio

Un nuovo studio pubblicato la scorsa settimana da primari Enti, rivela inoltre che triplicando l’attuale tasso di riqualificazione degli edifici entro il 2035 e facendo ancora meglio entro il 2040, riusciremmo a riqualificare l’intero patrimonio edilizio residenziale (per lo meno!) entro il 2050.

Risparmio energetico in Italia? Siamo indietro

Il nostro è un Paese a proprietà immobiliare diffusa, a differenza di altri, come la Germania, in cui la proprietà degli immobili è concentrata in pochi grandi soggetti di natura societaria.

Sempre in Italia, sul fronte “edilizia green” non siamo certo molto virtuosi, stante il fatto che il patrimonio immobiliare è composto per circa il 70% del totale da case vecchie, inadeguate e poco efficienti: pensate che è stato calcolato che oltre il 60% degli immobili si colloca tra le classi energetiche F e G.

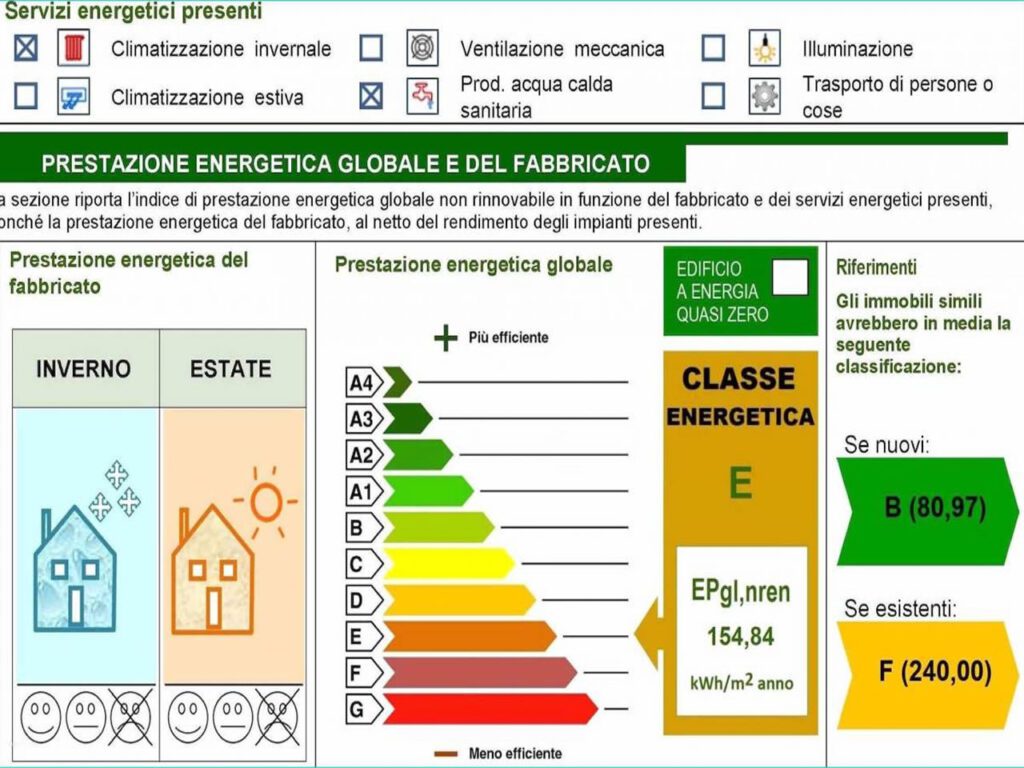

Come ottenere il risparmio energetico

Una volta che si sia appurato il fatto che il contesto di partenza è quello descritto nelle righe precedenti, gli standard minimi di efficienza energetica indicati dall’UE, ancorché ancora in discussione e contestati dall’Italia, prevedrebbe che le abitazioni nel nostro paese raggiungano almeno la classe energetica F entro il 2030 e almeno la E entro il 2033; a questo punto, mi sovviene un verso di una famosissima canzoncina del film Cenerentole: “I sogni son desideri”!