Cos’è l’universo e da quali leggi è governato, dagli ammassi di galassie fino all’infinitamente piccolo? Il sogno dei fisici contemporanei è quello di unificare le due grandi teorie del Novecento, vale a dire la relatività generale (che descrive la gravitazione che governa l’universo su larga scala) e la fisica quantistica (che descrive le particelle elementari). Per farlo occorre dare prova di grande capacità scientifica e creatività speculativa, abbiamo intervistato Jean-Pierre Luminet, 72 anni, astrofisico, scrittore e poeta francese, esperto di fama mondiale, in particolare sul tema dei buchi neri e della cosmologia.

Luminet è direttore di ricerca emerito al Centro Nazionale Ricerca Scientifica francese, membro del Laboratorio “Universo e teorie” dell’Osservatorio di Paris-Meudon. Nel 2007 ha vinto il Premio europeo per la comunicazione scientifica. Ha partecipato all’edizione 2009 del festival della Scienza all’auditorium di Roma con un incontro sul destino dell’universo con Fulvio Melia. È autore di autorevoli testi scientifici e di alcune biografie dedicate a grandi scienziati e matematici, tra le quali Le bâton d’Euclide, Le secret de Copernic, La discorde céleste e L’oeil de Galilée. Gli è stato dedicato l’asteroide 5523 Luminet.

Dottor Luminet, nei suoi libri affronta la natura più profonda dello spazio-tempo: di cosa è fatto l’universo? Cosa sappiamo finora della materia oscura e dell’energia oscura?

“L’universo è una combinazione di spazio, tempo, materia ed energia, che interagiscono. La natura e la distribuzione delle diverse forme di materia ed energia dettano la geometria dello spazio (la sua curvatura complessiva) e la sua evoluzione temporale (se sia in espansione-contrazione o espansione perpetua). Le misurazioni attuali suggeriscono che l’universo è composto per il 5% da materia normale cosiddetta “atomica” (quella di cui siamo costituiti noi stessi e che è alla base anche della costituzione di pianeti, stelle, galassie), per il 27% da materia oscura non atomica, composta da particelle elementari massicce formatesi presumibilmente durante il Big Bang, ma non ancora rilevate direttamente, e per il 68% da una forma di energia oscura repulsiva, la cui origine potrebbe provenire dal vuoto quantistico, oppure da un campo di forze ancora sconosciuto.

Con queste caratteristiche, la curvatura media dello spazio sarebbe molto prossima a 0 (geometria quasi euclidea), o più probabilmente leggermente positiva (geometria sferica), e la sua velocità di espansione sarebbe accelerata”.

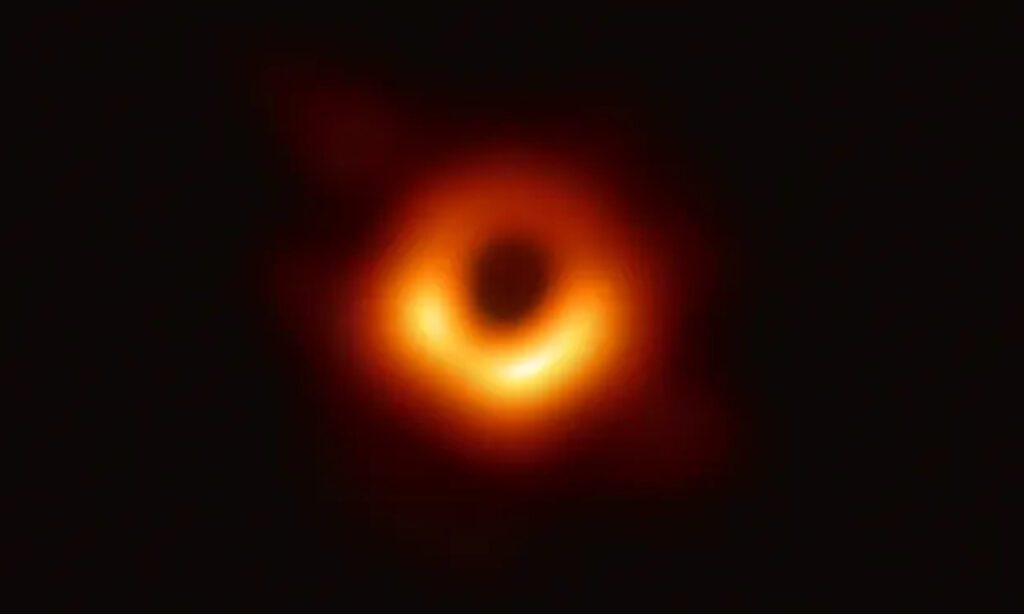

E’ stato il primo a presentare la visualizzazione realistica di un buco nero nel 1978, poi pubblicata sulla rivista “Astronomy and Astrophysics”. Nel 2019 è stata ottenuta la prima foto, scattata dall’Horizon Telescope, del buco nero supermassiccio al centro della galassia Messier 87. Tutto è confermato?

“Nessuna sorpresa, perché un risultato diverso dai miei calcoli del 1978, basati sulla teoria della relatività generale – del resto molto ben verificati – sarebbe stato molto sorprendente. Piuttosto una grande soddisfazione, perché allora non pensavo che nel corso della mia vita gli astronomi sarebbero riusciti a ottenere l’immagine telescopica di un buco nero. Inoltre, alla fine del mio articolo del 1979, avevo previsto che il miglior candidato per tale immagine sarebbe stato il buco nero supermassiccio al centro di M87, e così è stato!”.

Perché esiste un buco nero supermassiccio al centro di molte galassie, come nel caso del Sagittario A nella nostra Via Lattea?

“Quasi tutte le galassie (a parte quelle irregolari) hanno al centro un buco nero massiccio: è qui che si concentra maggiormente la materia (gas, stelle), quindi è più probabile che si formi un buco nero, che cresce di dimensioni nel corso del tempo, assorbendo molto gas. Potrebbe anche essere, come suggeriscono recenti osservazioni del James Webb Telescope, che una prima generazione di buchi neri massicci formatisi poco dopo il Big Bang abbia preceduto la formazione delle galassie, anzi l’abbia favorita e accelerata”.

Come descriverebbe un buco nero in termini divulgativi? Come nascono e quali ipotesi ci sono sull’evoluzione di questi straordinari oggetti cosmici?

“Un buco nero è una sorta di trappola gravitazionale che trattiene tutte le forme di materia ed energia, compresa la luce. Le leggi dell’evoluzione stellare prevedono la formazione di buchi neri nel collasso gravitazionale dei cuori delle stelle più massicce. Si tratta di buchi neri “stellari”, le cui masse sono comprese tra 3 e 100 volte la massa del Sole (ce ne devono essere qualche milione nella nostra Galassia). I buchi neri massicci e supermassicci (diversi milioni o miliardi di volte la massa del Sole), che si trovano, in un unico esemplare, al centro della maggior parte delle galassie, possono derivare sia dalla crescita di buchi neri inizialmente stellari, sia dalla fusione di diversi buchi neri, ovvero una prima generazione di cosiddetti buchi neri “primordiali” formatisi poco dopo il Big Bang.

Tutti i buchi neri “astrofisici” sono destinati a crescere nel tempo e quindi ad avere un’influenza sempre maggiore sul loro ambiente circostante. La teoria prevede tuttavia la possibilità che si possano essere verificati anche buchi neri microscopici al momento del Big Bang, i quali, a differenza di quelli grandi, sarebbero destinati a evaporare nel tempo a causa di processi quantistici; ma questa previsione, che rese famoso Stephen Hawking, non è mai stata finora confermata…”

In che modo i buchi neri e i buchi bianchi potrebbero costituire portali per viaggiare nello spazio-tempo?

“Il centro dei buchi neri potrebbe ospitare una “singolarità”, una sorta di nodo infinitesimale che ne bloccherebbe il fondo e dove tutta la materia verrebbe schiacciata. Ma è probabile che il concetto di singolarità possa derivare dall’imperfezione della teoria della relatività generale e sia destinato a scomparire non appena si tiene conto degli effetti della fisica quantistica. In questo caso potrebbero esistere strutture chiamate “wormhole” che consentono alla materia e all’energia di passare senza ostacoli attraverso un buco nero e di uscire altrove, nello spazio-tempo, attraverso un “buco bianco”. Se potessimo utilizzare queste strutture, senza essere distrutti, avremmo delle “scorciatoie” per viaggiare nello spazio e nel tempo, il che spiega perché la fantascienza ha ripreso l’idea e ha immaginato dei “portali”. Sfortunatamente questo rimane molto teorico e ha pochissime possibilità di esistere nell’universo reale”.

Lei ha scritto un libro intitolato “L’invenzione del Big Bang”: cosa pensa dell’origine dell’universo, ci sono altre ipotesi possibili oltre al Big Bang?

“I modelli del Big Bang furono sviluppati negli anni ‘20-‘30 dal russo Friedmann e dal belga Lemaître, ma iniziarono ad essere accettati solo a partire dagli anni 70. Da allora i modelli iniziali sono stati migliorati e concordano piuttosto bene con le osservazioni astronomiche. D’altra parte, non dovremmo però considerare il Big Bang come un punto infinitamente piccolo (cioè una singolarità) da cui è emerso tutto il nostro universo, cosa che sarebbe assurda dal punto di vista della fisica. Alcune teorie della “gravità quantistica” attualmente in costruzione (di cui presento una panoramica completa nel mio libro del 2020 “La schiuma dello spazio-tempo”) immaginano che il Big Bang possa essere stato solo una fase quantistica di transizione tra due fasi dell’universo, che sarebbe stato quindi preesistente”.

Recentemente il telescopio James Webb ci ha mostrato immagini che potrebbero appartenere ad alcune galassie primordiali nate solo pochi milioni di anni dopo il Big Bang. Se questa ipotesi fosse confermata, dovremmo riscrivere l’attuale cosmologia?

“Le galassie primordiali osservate da JWST si sono formate non “pochi milioni di anni”, ma almeno trecento milioni di anni dopo il Big Bang! È certamente un periodo più breve di quanto si fosse mai pensato in precedenza (800 milioni di anni), ma non mette in alcun modo in discussione l’attuale modello cosmologico, contrariamente a quanto affermato dalla maggior parte dei media, sempre avidi di “scoop” e di notizie sensazionali per attirare i lettori. Mi dispiace notare anche che questa pratica sistematica del “sensazionalismo” abbia invaso anche agenzie di comunicazione scientifica come la NASA, grandi istituzioni e università.

Detto questo, le osservazioni del JWST sono interessanti perché costringono i ricercatori a migliorare i loro modelli di studio riguardo la formazione delle galassie: ecco come avanza la nostra conoscenza!”

Nel 2023 lei ha pubblicato il libro “Storie straordinarie e insolite di astronomi”: quali sono le caratteristiche comuni tra questi grandi personaggi?

“In effetti, ho scritto in totale sette romanzi e una raccolta di racconti che raccolgono le biografie movimentate dei più grandi astronomi della storia, da Tolomeo a Newton, passando per Copernico, Keplero, Galileo, ecc. (cinque sono stati tradotti in italiano da La Lepre Edizioni). Il mio obiettivo era raccontare la grande storia delle concezioni umane riguardo l’organizzazione dell’universo, nella piacevole forma di romanzi e racconti con l’obiettivo di “istruire il lettore intrattenendolo”.

Che forma ha l’universo osservabile? È un universo o un multiverso?

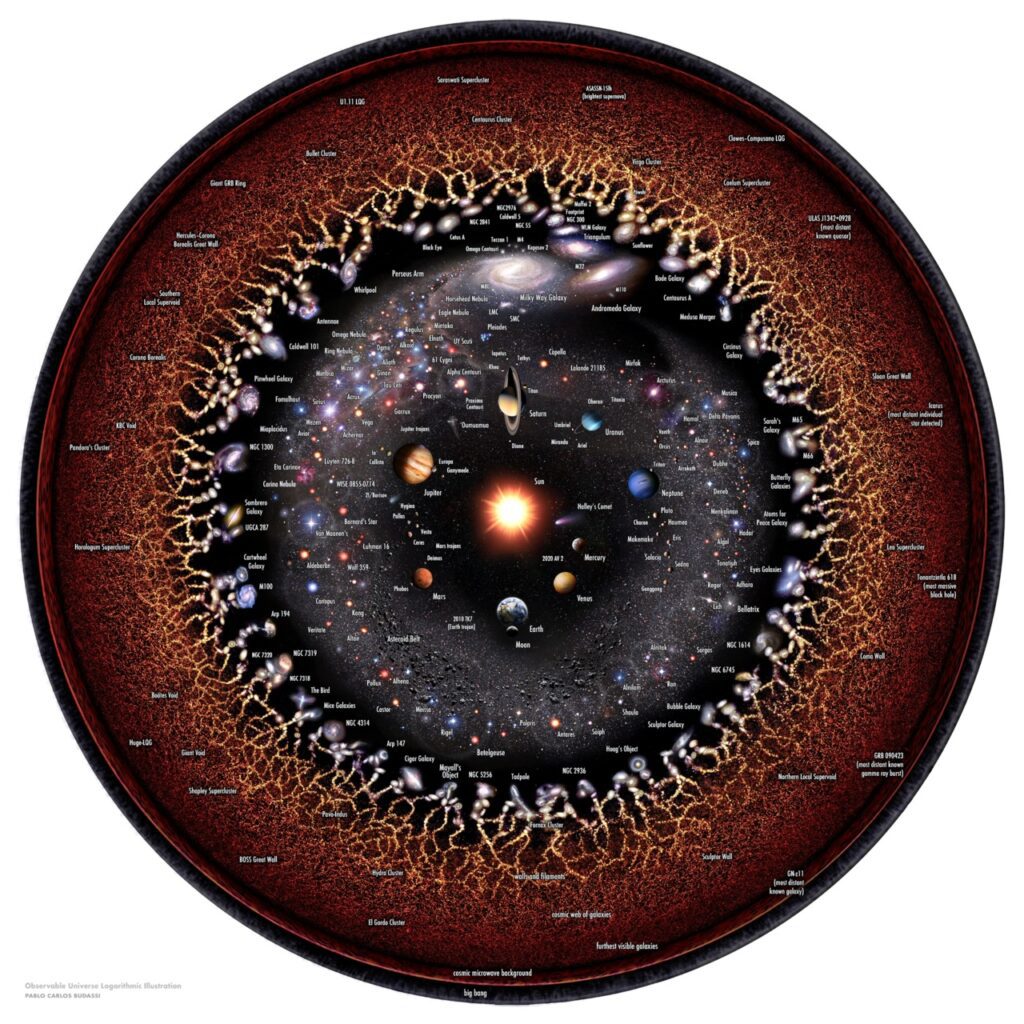

“Insieme ai buchi neri, la questione della forma dello spazio è l’altro argomento che mi ha maggiormente impegnato nella mia ricerca.

Qualunque sia il carattere, finito o infinito, dello spazio globale, noi percepiamo soltanto la regione da cui ci raggiungono i raggi luminosi, cioè l’universo “osservabile”. Per costruzione siamo al centro di una gigantesca sfera, di cui conosciamo il diametro: 90 miliardi di anni luce. Non è un reale confine “fisico” dello spazio, ma solo un limite spaziale e temporale, oltre il quale i raggi luminosi non ci raggiungono: è chiamato anche “orizzonte cosmologico”.

Ma questo non ci dice nulla sulla forma dello spazio reale, che non sappiamo se sia infinito (in tal caso non lo sapremo mai!), o più probabilmente finito senza avere un bordo! Infatti nel 2003 ho pubblicato con i miei colleghi un articolo sulla famosa rivista “Nature” che è finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Abbiamo proposto una forma dello spazio molto particolare, compatibile con le osservazioni, somigliante all’interno di una sorta di pallone da calcio (almeno così lo hanno presentato i giornalisti in Italia!). La ricerca sull’argomento è ancora in corso. Questo è un lavoro sulla geometria globale del nostro universo, il mio libro sull’argomento è stato tradotto in italiano con il titolo “La segreta geometria del cosmo”.

Ma alcune nuove teorie della gravità quantistica, come la teoria delle stringhe, ipotizzano un ampio insieme di universi molto diversi tra loro, chiamato “multiverso”. Tuttavia, questa visione rimane a un livello molto speculativo, e in ogni caso, così come è difficile descrivere la forma del nostro universo, è impossibile calcolare la forma del multiverso!”.

Lei lavora sulla gravità quantistica: quali sono gli ostacoli più importanti che ci impediscono di arrivare ad una teoria del tutto che possa coniugare relatività generale e fisica quantistica?

“Il sogno dei fisici contemporanei è quello di unificare le due grandi teorie del secolo precedente, vale a dire la relatività generale (che descrive la gravitazione che governa l’universo su larga scala) e la fisica quantistica (che descrive le particelle elementari). Sfortunatamente queste teorie sono incompatibili tra loro per ragioni troppo complesse da riassumere qui. È quindi necessario dare prova di molta fantasia per costruire una teoria unificata, chiamata “gravità quantistica”.

Il mio libro del 2020, già citato, descrive sette possibili approcci, il più noto dei quali è la teoria delle stringhe (probabilmente falsa), la gravità quantistica a loop sviluppata in particolare dal mio collega italiano Carlo Rovelli, o la geometria non commutativa del matematico francese Alain Cunts (il mio preferito!). Per il momento nessuna di queste teorie è realmente giunta a compimento, al punto che cominciamo a chiederci, se la gravità possa davvero essere quantificata come le altre tre interazioni fondamentali”.

Qual è il destino che può essere riservato all’universo osservabile? Quale potrebbe essere il rapporto tra l’universo e il cosmo?

“Gli attuali parametri cosmologici puntano a favore di un universo in espansione accelerata. Se così fosse, tra qualche decina di miliardi di anni tutte le galassie sarebbero uscite dal campo dell’universo osservabile e il cielo apparirebbe completamente nero, ma in ogni caso l’umanità non esisterebbe più da molto tempo! Ma nulla è certo: potrebbe darsi che l’energia oscura, che accelera l’espansione dell’universo, cominci invece a diminuire, in tal caso l’universo potrebbe contrarsi e concludersi con uno spettacolo pirotecnico finale, un “Big Crunch”, ma anche in questo caso non prima di decine di miliardi di anni.

I termini “universo” e “cosmo” sono in linea di principio sinonimi. Il termine “universo” è di origine latina, formato dalle due parole “unus” e “versus”, cioè “unità” e “diversità”. Il termine cosmo è di origine greca ed etimologicamente significa “ordine, bellezza, organizzazione”. Ciò è molto profondo e rivelatore: ridurre la diversità a un’unità sottostante attraverso l’estetica matematica riassume l’intero programma della cosmologia per 25 secoli!”.