Come sta cambiando la globalizzazione? Quali vantaggi offrono i Paesi extra-UE affacciati sul Mediterraneo alle imprese europee che puntano a riorganizzare la produzione su scala regionale? E quali sono le opportunità che questo nuovo scenario apre per la portualità italiana? Questi interrogativi sono al centro di un documento pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) deglobalizzazione e Mar Mediterraneo: quale ruolo per l’Italia? che pone al centro della riflessione il rallentamento della dinamica della globalizzazione, oramai evidente da almeno 15 anni, e che comporta una progressiva regionalizzazione degli scambi economici internazionali. Si sta assistendo ad un rilancio delle forme di cooperazione economica nel Mediterraneo e ad un accrescimento dell’importanza strategica dell’Italia quale hub logistico-portuale tra Nord Africa ed Europa continentale.

Come cambia la globalizzazione

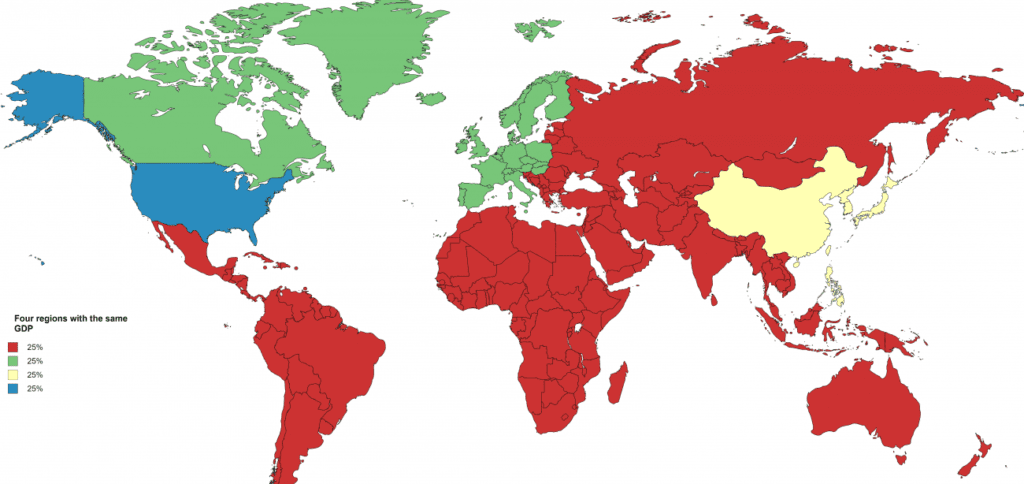

La globalizzazione frenetica ed inarrestabile sembra aver perso il suo vigore con un rallentamento della sua corsa ed una ridefinizione dei suoi portati. Si misura da tempo una sensibile riduzione del peso del commercio internazionale sul PIL mondiale e, seppur più indirettamente, un tendenziale esaurimento del processo di frammentazione delle catene globali del valore. Quel processo che precedentemente innervava qualsiasi attività economica rilevante e adesso pare relegato solo ad alcuni dei processi più economicamente maturi, segno di un mutamento delle tendenze di fondo del sistema economico internazionale.

La posizione della Cina e dell’Occidente

Si ritiene che le due spinte principali che, a livello globale, hanno favorito questa tendenza possano essere attribuite, da una lato, all’ambizione della Cina di affermarsi come potenza industriale sempre più autonoma dalle tecnologie importate e dall’export – realizzando perciò un complesso di attività produttive funzionali al proprio sistema, in loco o in paesi satelliti ad essa vincolati – e dall’altro un progressivo ripensamento da parte dell’Occidente rispetto alla dipendenza esterna in settori e filiere strategiche per la sicurezza economica nazionale.

Globalizzazione e politiche industriali

Le politiche industriali ed economiche assunte dagli USA e dall’Unione Europea mirano a favorire processi selettivi sia di re-industrializzazione (reshoring), sia di ri-localizzazione delle filiere produttive, puntando su partner geopoliticamente affidabili (friendshoring).

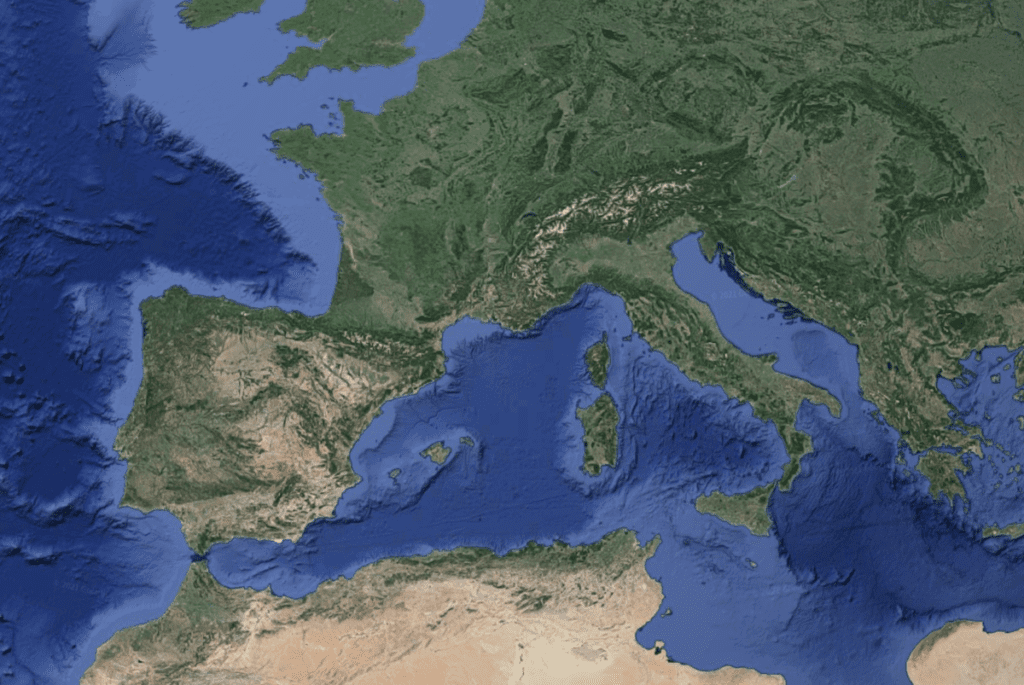

Le tensioni politiche, e pesantemente economiche, legate al conflitto in Ucraina hanno acuito questa tendenza all’autonomia di ciascun singolo macrosistema, di ciascun polo produttivo e commerciale mondiale, attribuendo – o forse riattribuendo – un crescente ruolo al Mediterraneo ed alle sue sponde.

Globalizzazione; il ruolo che potrebbero assumere i paesi affacciati al Mediterraneo

I Paesi affacciati sulle sponde sud del Mediterraneo possono infatti costituire partner economici con i quali ridefinire alcuni settori delle filiere produttive dell’UE, potendo contare su buoni livelli di capacità in ambiti industriali di particolare interesse per le imprese europee ed un costo del lavoro ancora contenuto, con salari manifatturieri che mediamente risultano persino inferiori a quelli cinesi.

Inoltre i Paesi della sponda sud posso contare su una dotazione di infrastrutture logistico-portuali in deciso rafforzamento, con alcune realtà portuali di livello, che fanno intravvedere una fitta trama di scambi marittimi tra le due rive.

Le opportunità offerte da questi vantaggi comparati non possono prescindere, ovviamente, dalla consapevolezza dell’instabilità economica e sociale che caratterizza il Nord-Africa e il Medio-Oriente e che sarà il vero fulcro sul quale ruoteranno entrambe le dimensioni nel futuro dell’intera area.

Con la globalizzazione il Mediterraneo rappresenta un’opportunità per l’Italia

Il riassetto degli equilibri commerciali nell’ambito del mare Mediterraneo rappresenta un’opportunità per la portualità italiana, che può fare leva sulla sua leadership indiscussa nel traffico marittimo a corto raggio. Per valorizzare pienamente la collocazione strategica dell’Italia, occorre però rafforzare la competitività degli scali, facendo leva sul massimo efficientamento dei servizi portuali, sul potenziamento delle infrastrutture per l’intermodalità e sullo sviluppo delle aree retroportuali, il tutto secondo concetti di investimento green che assicuri la sostenibilità ambientale in conformità con le sempre più stringenti previsioni comunitarie.

Ed è qui che interviene la necessità che i porti siano resi efficienti nelle loro strutture, ed in primis nell’accessibilità nautica

Avere un porto ed un retroporto molto strutturato, con grandi capacità di movimentazione, con linee di collegamento molto capaci e veloci, (alta velocità commerciale, autostrade del mare), e con un background estremamente produttivo, passa necessariamente per la sua facilità di accesso o, meglio, per le sue possibilità di accesso.

Globalizzazione e il ruolo del Veneto

Si ricordi che il Veneto è la sola regione italiana ad alto reddito e capacità produttiva ad avere un grande porto commerciale, che è peraltro incardinato su uno snodo fondamentale delle interconnessioni continentali; si trova cioè a disporre della contemporanea circostanza di un hinterland produttivo e dinamico, che fa riferimento all’interno nord Italia ed oltre, ed un sistema di connessioni continentali di rilevante livello.

Facendo un paragone azzardato ma che aiuta a comprendere, si pensi ad un centro commerciale splendidamente attrezzato e dalle grandi capacità che abbia una sola via di accesso stretta e tortuosa e con un numero limitato di parcheggi e piazzali, elementi che vanificano qualsiasi potenzialità del centro stesso.

Le vie d’acqua, i canali navigabili, i bacini di evoluzione, le profondità delle acque di banchina, sono tutti elementi che determinano l’effettiva utilizzabilità di un porto, ne fissano la qualità, ne qualificano il livello.

La globalizzazione non può fare a meno del Porto di Venezia

La realtà veneta, che si serve del porto di Venezia, è estremamente dinamica ed aperta ai mercati mondiali nei quali opera come soggetto attivo importando ed esportando ma, da qualche tempo, le capacità e la centralità della nostra regione sono diventate attrattive e vantaggiose anche per insediamenti di imprese estere, che utilizzano gli insediamenti in Veneto quale base logistica per le loro attività nel mercato europeo e mediterraneo.

È il caso della Saucony, brand statunitense di calzature sportive, che istituirà il suo hub logistico per il mercato europeo a Montebelluna, cittadina nella quale, ha spiegato il vice presidente e global general manager di Saucony Originals Andrea Rogg, dallo scorso gennaio ha centralizzato tutta la logistica europea. A questa attività di aggiungerà dal prossimo mese di luglio anche quella di gestione degli ordini e-commerce, sempre per l’intero continente.

Saucony punta sul Porto di Venezia

Se infatti per il marchio Usa, di proprietà di Wolverine Worldwide, l’Italia rappresenta il primo mercato mondiale, con una quota del 35-40% sul mercato europeo, l’importanza di consolidarsi logisticamente in Veneto è strettamente collegato con la possibilità di approvvigionamento e di spedizione che viene assicurata da un porto efficiente e ben collegato con il suo hinterland regionale.

Come Venezia può sfruttare la globalizzazione

Secondo le analisi della Banca Mondiale (su dati di Mds Transmodal e di MarineTraffic) l’Italia nel 2022 era raggiunta da 94 servizi container (di cui 74 internazionali,) con un tempo medio di permanenza di una portacontainer in uno scalo italiano (rilevato nel giugno 2022) era di 1,3 giorni, a fronte di una sosta mediana di 1,0. Per fare un confronto, si può rilevare come la ‘prima della classe’, Singapore, godesse nello stesso periodo di un numero ben maggiore di collegamenti container, ovvero 240 (di cui 81 internazionali), con la presenza di 5 alleanze.

Ciononostante, la durata della sosta di unità portacontainer nel suo porto non si discostava molto da quella italiana, raggiungendo una media di 1,2 giorni (e una mediana di 1), segno di un’efficienza elevata degli scali italiani nella gestione operativa dell’attività di banchina, una capacità che deve però necessariamente essere sostenuta ed affiancata dalla corrispondente efficienza nautica dello scalo, che deve consentire l’accesso sicuro e rapido alle navi più rilevanti.

Gava e la globalizzazione di Venezia e del suo porto

Tradurre tutto questo nella complessa realtà veneziana dove, accanto alla ineludibile salvaguardia e rispetto per l’ambiente e la città lagunare, deve essere coltivata la capacità di gestione di un così complesso ed importante sistema portuale, significa innanzitutto contemperare l’accessibilità nautica al delicatissimo ecosistema nel quale è inserito; la terza laguna al mondo per estensione e l’unica abitata. Nella quale insiste una città come Venezia.

In questo ambito si colloca quanto il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava, ha annunciato nei giorni scorsi quando ha dato notizia dello sblocco di un provvedimento che aggiorna regole scritte 30 anni fa … superiamo finalmente – prosegue Gava – una normativa vetusta, risalente al 1993 e rilanciamo l’economia e la competitività dei porti delle zone lagunari, soprattutto quelle dell‘Alto Adriatico, sino a oggi frenate da incomprensibili resistenze ideologiche.

Come Venezia può sfruttare la globalizzazione

La firma del decreto da parte del Ministero della Salute, successiva a quelle del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Ambiente, porta all’operatività del protocollo fanghi, che consentirà di avviare lavori importanti e attesi da anni nelle acque della laguna, migliorando l’accessibilità ai porti e alle zone di navigazione.

L’intesa tra i 3 ministeri competenti ha portato alla firma del decreto interministeriale che si occupa del rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione nella laguna di Venezia dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali. Sia quelli dei canali marittimi di accesso al porto che quelli della città, che nelle ultime basse maree hanno evidenziato a tutti il loro stato di mancata manutenzione.

Per sfruttare la globalizzazione il Porto di Venezia necessita di alcuni interventi

Le nuove norme prevedono una procedura di caratterizzazione e gestione dei sedimenti, diversa da quella attualmente in vigore e in linea conle più recenti direttive europee e con la normativa nazionale in materia di dragaggi, che dovrebbe consentire un maggiore e più rapido sistema di gestione dei fanghi.

Il nuovo protocollo dovrebbe consentire di mantenere e ricollocare all’interno della Laguna una quantità di fanghi e sedimenti maggiore rispetto a quella attuale,deponendoli in siti e secondo modalità da verificare, favorendo il mantenimento dell’accessibilità nautica alle banchine del porto.

Viene prevista, infatti, una diversa gestione dei fanghi, basata sulla caratterizzazione dei sedimenti asportati e la determinazione dei siti di conferimento solo a seguito di specifiche analisi di compatibilità chimica, ambientale ed eco-tossicologica.

Brugnaro e la sfida del Porto di Venezia alla globalizzazione

Secondo il Sindaco Brugnaro, rappresentante delle Città metropolitane nella Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità portuali, si tratta di un passaggio fondamentale per la salvaguardia della città.

Non possiamo più rimandare, questi interventi consentiranno di migliorare l’accessibilità al porto, ma soprattutto di ripulire il fondo dei canali e delle zone di navigazione, che rappresentano l’unico elemento per garantire la mobilità della Venezia insulare,

Secondo Brugnaro lo scavo dei canali lagunari, nello specifico, potrà essere determinante per un rilancio della mobilità veneziana ma potrà avvenire solo attraverso il rifinanziamento della Legge speciale per Venezia, così come il Consiglio Comunale di Venezia ha chiesto all’unanimità, per 150 milioni all’anno per i prossimi 10 anni.

Serve una cabina di regia

Sul fronte dei lavoratori portuali, direttamente interessati all’efficienza dello scalo ma preoccupati della sua compatibilità con la Laguna, le opere di dragaggio e manutenzioni vengono viste come fondamentali ed erano peraltro state richieste da tempo, anche per evitare che la loro mancanza si traducesse in scelte che cambiano la funzione del Porto commerciale e dell’area industriale.

I sindacati condividono con l’Autorità Portuale la richiesta di una regia pubblica, di un attore unico ed istituzionale che possa attivare i diversi interventi necessari all’equilibrio produttivo ed ambientale lagunare per rafforzare la regia pubblica su un’area determinante per il nostro territorio. L’Autorità per la Laguna è ferma da troppo tempo ed è un tassello fondamentale per gli investimenti che riguarderanno Porto Marghera. A partire dalla definizione della Zls e dei futuri insediamenti industriali, fino al polo della chimica verde tante volte annunciato, per creare lavoro stabile e di qualità.

Un Porto di Venezia efficiente può essere fondamentale per le nuove sfide

Di Autorità per la laguna, o nuovo magistrato alle acque, ha parlato infatti anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Fulvio Lino Di Blasio, alla notizia della sigla definitiva del decreto anche da parte del ministero della Salute.

Il protocollo fanghi pare insomma aver cementato, è il caso di dirlo, le speranze di un rilancio della città e del suo porto, nel rispetto scrupoloso dell’ambiente e degli equilibri ecologici.

Un porto efficiente è necessario per le nuove sfide economiche internazionali, ma una città viva ed abitata è un patrimonio inestimabile ancor più quando è il frutto di miracolosi funambolismi quotidiani che si ripetono da secoli.

Trasformare questa nuova potenzialità in qualcosa di utile e non deflagrante è la sfida che abbiamo davanti.