L’Italia è colpita dall’ennesima immane tragedia umana, prima di tutto, ma anche economica e sociale, causata da frane e inondazioni. Ma è sempre stato così? Quasi ogni anno, in Italia, ci sono alluvioni che provocano vittime; ma andiamo a vedere quali sono state le dieci che hanno causato il maggior numero di vittime in Italia dal 1900 a oggi.

Le alluvioni nella storia d’Italia

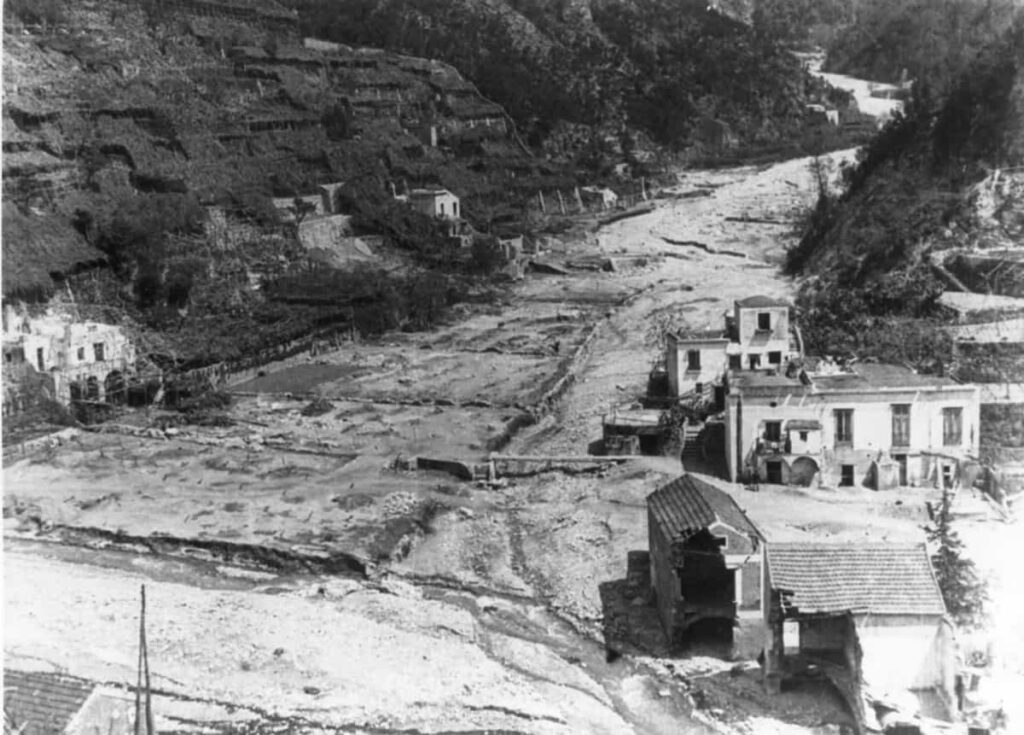

L’alluvione recente che ha causato più vittime in Italia risale al 1954. Il 25 e 26 ottobre una parte della Campania, dalla costiera amalfitana fino a Salerno, fu sommersa da acqua e fango. Straripamenti, frane, voragini, ponti crollati, strade e ferrovie distrutte. Oltre al capoluogo di provincia, le situazioni più critiche si verificarono a Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Maiori, Minori, Tramonti. I morti, secondo la Protezione civile, furono 303, con più di 5.000 senzatetto e, cosa comunque di non poco conto proprio perché accaduta in quelle terre, si contarono danni per oltre 45 miliardi di lire.

Le alluvioni in Campania

Passano poco più di trent’anni e la Campania è nuovamente colpita dalla medesima immane tragedia; il 5 maggio del 1998, pioggia, frane, fango martellano la Regione quasi ovunque: Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano, tra gli altri comuni e più di tutti gli altri. L’alluvione causa 160 morti, con la montagna che “vomita” fiumi di fango che non risparmiano persone, case, un ospedale, scuole. Sarno, con 137 vittime e circa 200 case distrutte, è il borgo più colpito, con cumuli di detriti che, nelle strade, raggiungono un’altezza di oltre 5 metri. La frazione di Episcopio è completamente sepolta.

Il 24 ottobre 1910 muoiono 150 persone tra Salerno, Cetara e Casamicciola, sull’isola di Ischia. Uno spaventoso uragano che ha trasformato in torrenti melmosi irrefrenabili le sovrastanti colline, facendo precipitare pietre e macigni, squarciando le case e travolgendo persone e cose.

L’aqua granda

Quando si parla dell’alluvione del Novembre 1966, viene subito alla mente quella che ha sommerso Firenze il 3 e il 4 di quel mese. Ma in quei giorni, altre zone del Nord furono devastate: Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, soprattutto. Le vittime, in totale, sono state 118. Almeno 78mila gli sfollati. I danni furono stimati in circa 1.000 miliardi delle lire di allora, causati da frane, inondazioni, strade e case distrutte. A Venezia l’acqua alta o, come si dice da queste parti: “l’aqua granda”, raggiunse il livello record di 194 cm..

Alluvioni in Sicilia e Sardegna

Dal 14 al 19 ottobre 1951, la tempesta abbattutasi su Sicilia Sardegna e Calabria provocò oltre 100 morti, miliardi di lire di allora in termini di costo dei danni per la distruzione dei raccolti, il crollo di centinaia di case e le regioni intere bloccate per parecchi giorni. Si contarono 110 morti e alcuni dispersi, mai più ritrovati. Ancora in Calabria, di lì a poco: nell’alluvione del 21 ottobre 1953 vi furono cento morti a Reggio Calabria e provincia.

Il Polesine

E cento vittime sono state anche quelle provocate dall’alluvione del Polesine, il 14 novembre 1951. Dopo giorni e giorni di piogge di un’intensità mai vista prima, nel tardo pomeriggio, il Po rompe l’argine sinistro e milioni di metri cubi d’acqua si riversano nelle campagne. In ginocchio, la provincia di Rovigo e, fortunatamente solo in parte, quella di Venezia. Occhiobello il comune più colpito, con migliaia di persone che perdono la casa e tutti i loro beni: si contarono più di 180mila.

Le alluvioni in Piemonte

Tra il 2 e il 3 novembre 1968, le provincie di Biella e Asti, in Piemonte, sono flagellate dall’ennesima alluvione. Le piogge ingrossano i fiumi facendoli esondare, con la conseguenza che dalle montagne dilagano a valle fango e detriti. Le vittime sono 74, la maggior parte nella Valle Strona di Mosso, molte delle quali vengono trovate anche a chilometri di distanza. Anche qui, anche questa volta, aziende ed edifici distrutti, con centinaia di persone che perdono casa e lavoro e danni stimati in 30 miliardi di allora.

Tra il 5 e 6 novembre 1994, sempre in Piemonte, esondano il Po, il Tanaro e molti loro affluenti, provocando 68 vittime, oltre 2mila sfollati e danni per 20mila miliardi di lire.

Chiude questo tragico e doloroso elenco Amalfi. Il 26 marzo 1924, dopo parecchi giorni di pioggia intensa, una frana si stacca dalle montagne e travolge persone, case e strade. Si contano 61 vittime, tutte nella frazione di Vettica Minore.

Non solo alluvioni

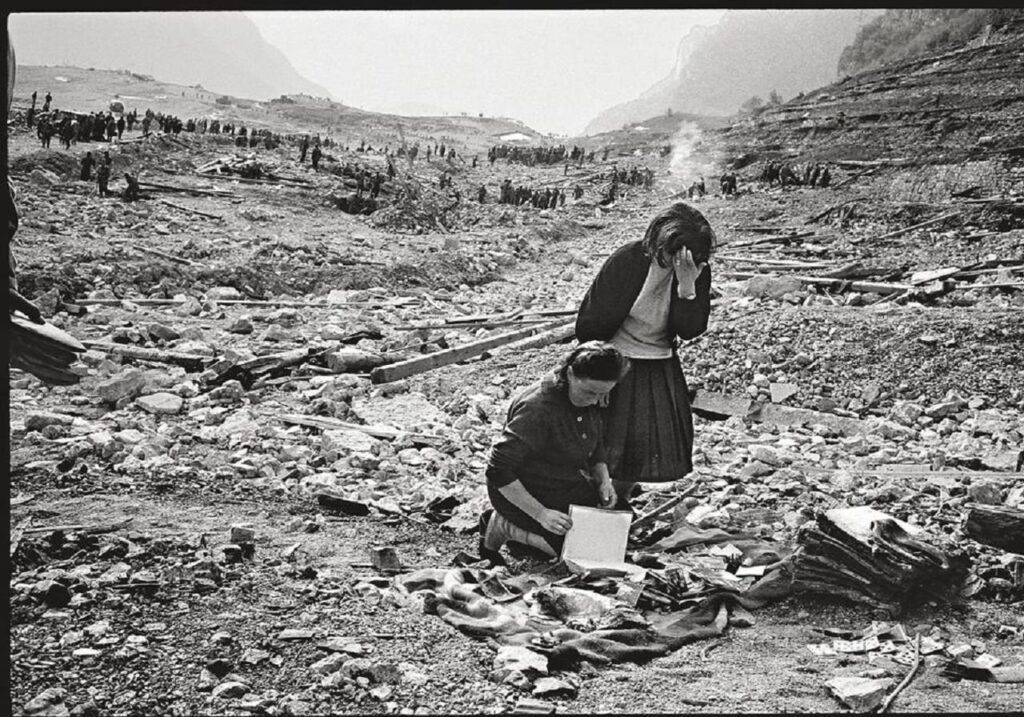

Ma non ci sono solo gli eventi naturali e tragici come quelli di questo elenco a provocare lutti indicibili e danni a volte irrecuperabili. Anche eventi che non sono alluvioni hanno causato moltissime vittime, forse anche in misura maggiore. Uno tra tutti: il Vajont; il 9 ottobre 1963 si contarono 1.917 vittime, tra cui 487 di età inferiore a 15 anni, a causa di un disastro di origine antropica, non naturale.

La diga costruita per creare un bacino idroelettrico lungo il corso del torrente omonimo letteralmente si svuotò con violenza a causa di una frana che, in un giorno senza pioggia, si staccò dal Monte Toc (che in dialetto friulano vuol dire marcio), il che testimonia al di là di ogni dubbio, che fu costruita in una zona geologicamente instabile. Furono distrutti i paesi Erto e Casso, vicini alla riva del lago creatosi con la costruzione della diga, mentre il superamento della diga da parte dell’onda generata provocò la distruzione degli abitati del fondovalle veneto, tra i quali il più conosciuto è Longarone.

Di chi è la colpa

Negli ultimi giorni, in Emilia-Romagna ha avuto luogo una serie di inondazioni, che hanno già causato molte (troppe!) vittime e migliaia di sfollati. Alle alluvioni generate dalle piogge torrenziali e dalle esondazioni fluviali si sono aggiunte anche le frane, moltiplicando così i danni subiti dalla popolazione locale. Un episodio quanto più disastroso, se messo in relazione alla siccità che nei mesi scorsi ha colpito l’Italia intera.

L’esasperazione di questi eventi e l’alternanza di estremi opposti (i periodi di siccità dovuta alla perdurante mancanza di precipitazioni atmosferiche, da una parte e i sempre più frequenti episodi di nubifragi dall’altra), è considerata dagli esperti una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma non solo: anche l’incuria del territorio da parte dell’uomo ne è causa.

Il dissesto

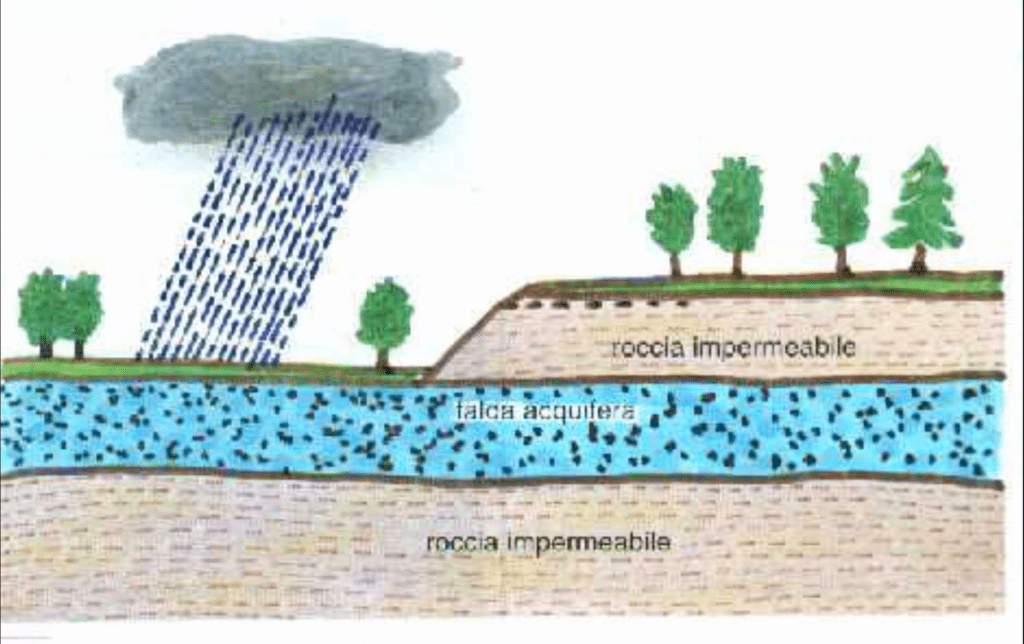

Il dissesto idrogeologico è la progressiva degradazione del suolo, ed è determinato sia dalla natura sia dall’uomo e l’azione dell’uomo peggiora all’estremo le già precarie condizioni di un territorio. Anche la densità della popolazione, il consumo di suolo agricolo, il disboscamento, l’abbandono dei terreni mondani, l’abusivismo edilizio e la mancata manutenzione dei corsi d’acqua sono tutti comportamenti che aggravano il dissesto. Per fare un esempio, se un’area viene ricoperta di cemento, questa non sarà più in grado di assorbire un’eventuale caduta d’acqua violenta, comportando così un’elevata pericolosità.

Ma a peggiorare un quadro già di per sé difficile, entra in gioco anche il surriscaldamento del pianeta, il quale comporta rovesci meteorologici sempre più intensi, come le bombe d’acqua, alternati a periodi di tempo, a volte molto lunghi, caratterizzati da caldo estremo. E siamo daccapo: anche il cambiamento climatico, così come il dissesto idrogeologico da esso influenzato, ha origini sia naturali che umane: e quelle umane si potrebbero (e dovrebbero!) evitare.

Colpa nostra

Decenni di politiche troppo permissive in tema di abusivismo edilizio e tutela del territorio, secondo il CRESME (Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia), tra edificazioni ex novo ed ampliamenti, ogni anno sono circa 20.000 le costruzioni realizzate in totale assenza di permessi, spesso in zone dove nemmeno sarebbe possibile edificare. L’abusivismo edilizio ha motivi economici: una casa abusiva può costare anche il 50% in meno di una regolare, risparmiando usando materiali non certificati, manodopera pagata “in nero” e senza spendere per permessi amministrativi e sicurezza nel cantiere. La deplorevole pratica dei condoni edilizi, visto l’alto numero di nuclei familiari coinvolti, ha contribuito a modificare la percezione di illegalità del fenomeno, considerato quasi un “peccatuccio” e non un vero e proprio reato, salvo poi gridare allo scandalo quando una casa costruita senza alcun rispetto delle norme di sicurezza crolla, spazzata via dal fango.

È il caso, per esempio, della tragedia di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Avvenuta il 3 novembre del 2018 dopo l’esondazione del fiume Milicia, che vide una villetta travolta dal fiume e nella quale persero la vita nove persone. La casa era abusiva e insanabile. Perché costruita in una zona a inedificabilità assoluta e sulla quale costruzione, peraltro, pendeva un’ordinanza di demolizione del Comune, mai rispettata.

Cosa fare per ridurre il rischio

Per ridurre il rischio dovuto al dissesto idrogeologico è fondamentale insistere su azioni di previsione, prevenzione e mitigazione degli effetti.

Gli investimenti per mettere in sicurezza l’intero paese devono riguardare attività finalizzate a pianificare gli interventi di gestione e cura del territorio. Inclusa una regolare manutenzione. Significa monitorare le condizioni del territorio, i dati microclimatici. Effettuare ed aggiornare attentamente gli studi sulla pericolosità e sul rischio, ma anche fare sensibilizzazione sul tema.

Uso corretto del suolo e restituzione di parte di esso alla natura, insieme, possono fare la differenza. Andando oltre ciò che facciamo oggi, cioè intervenire solo in caso di situazioni di emergenza o già critiche. La situazione può migliorare, ad esempio, se si effettuano lavori di adeguamento e ristrutturazione dei corsi d’acqua. O interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, attività di rimboschimento e di consolidamento dei terreni.

Sviluppo urbano e permeabilità del suolo

Abbiamo già visto che una delle cause del dissesto idrogeologico è aver costruito edifici in zone a rischio e in maniera non adeguata, generalmente in modo abusivo.

Dobbiamo assolutamente implementare e rendere più rigidi i controlli sullo sviluppo urbano. Per impedire quanto più possibile la costruzione di nuovi edifici in zone a rischio idrogeologico. Ma non basta NON costruire, è indispensabile costruire nel modo giusto, con le modalità e materiali che devono essere scelti nel massimo rispetto della conformazione del suolo, delle sue caratteristiche e dei rischi connessi. Inoltre, nei paesi e nelle città, la gestione delle acque meteoriche dev’essere quanto mai attenta. A causa della quantità di superficie costruita e cementificata, la quale fa sì che il suolo non riesca a drenare correttamente l’acqua meteorica. Di conseguenza, precipitazioni intense e continue come quelle di questi ultimi giorni, provocano allagamenti, frane, morte e distruzione.

In conclusione, pur essendo ancora lunga la strada da percorrere per mettere in sicurezza il nostro territorio, se si riuscirà ad unire competenze (che non mancano) e visioni concrete di pianificazione degli interventi, potremo ottenere ottimi risultati, anche in tempi relativamente brevi.