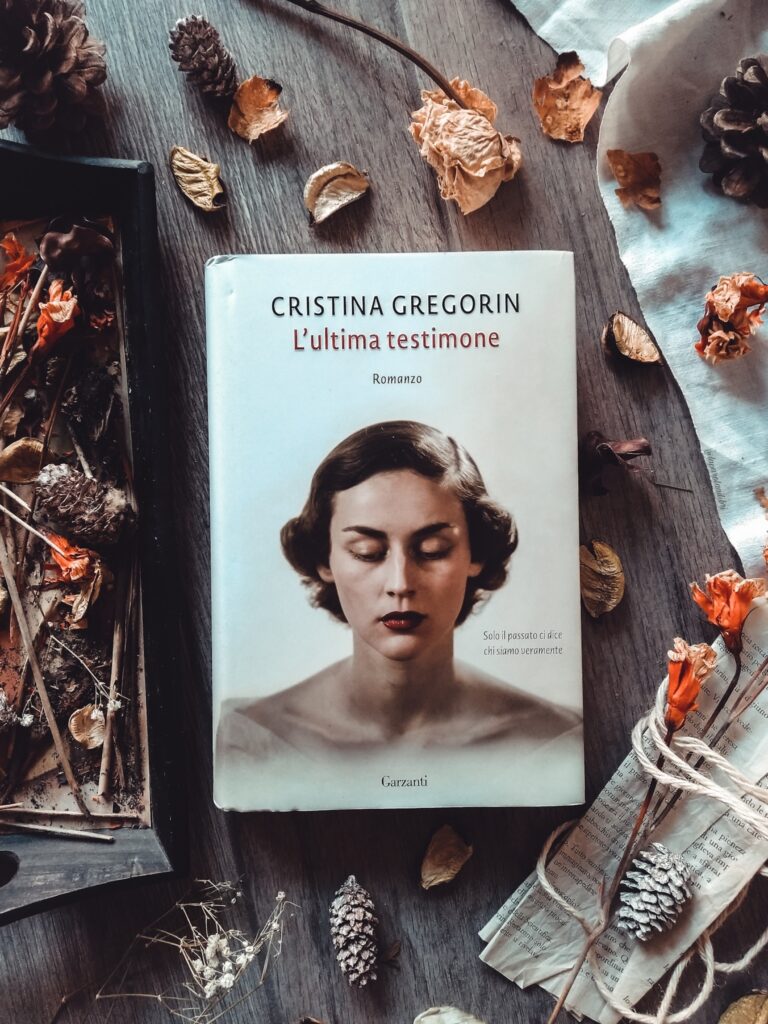

Effetto Trieste: quel misto di un passato ingombrante e di sottile discontinuità; un mondo di memorie mai sopite, identità e culture differenti. Odissee d’individui e di popoli. Una città che è nessun luogo, come ha affermato la scrittrice Jan Morris, forse perché ne è molti, contemporaneamente. La storia che Cristina Gregorin – scrittrice e guida, nata a Trieste, ma veneziana d’adozione, impegnata nella salvaguardia del patrimonio culturale – ambienta nella sua città d’origine, è solida e profonda, sfaccettata come le vicende degli uomini, ma integra nella sua ricerca di verità. L’ultima testimone, edito da Garzanti nel 2020, è valso a Cristina una menzione speciale della Giuria al Premio Calvino.

Esordio vincente per l’ultima testimone

Un esordio letterario felice per la trama (che ha gli accenti di un cold case), per la definizione dei personaggi (svelati a poco a poco, per accenni, come in un lungo carrello in avanti), per il ritmo della narrazione calibrato, senza sbavature. Gregorin sa raccontare, con i tempi giusti, i luoghi e il vento di bora che li attraversa.

Una confidenza, in punto di morte, di Bruno – uno dei protagonisti della vicenda, ormai anziano, ma ancora lucido – funge da motore principale alla vicenda: una storia che, sul filo del ricordo, tra colpi di scena e trasformazioni traumatiche, coinvolge e rivoluziona l’esistenza dei personaggi.

Chi è l’ultima testimone

L’ultima testimone è Francesca, ginecologa completamente dedita al proprio lavoro, da decenni trasferita (o fuggita?) a Milano, dove si è costruita un’esistenza ordinata e solitaria. Il suo precipitoso ritorno a Trieste, con la scusa di proteggere nonna Alba da eccessive ingerenze e richieste, la coinvolge in un itinerario doloroso, a caccia di un ricordo sconvolgente.

La ricerca

«Cerca Francesca. Cercala perché solo lei sa la verità»: le parole di Bruno, partigiano e reduce della seconda Guerra Mondiale, sono affidate al nipote Mirko, che di mestiere fa lo storico. Con riluttanza, conscio (ma non fino in fondo) delle conseguenze che i suoi atti potranno suscitare, il professor Mirko Brankic inizia ad investigare: dapprima emerge un filo esile (una foto, un richiamo); poi entra in gioco Francesca, refrattaria ad ogni collaborazione, almeno da principio.

Testimone di una tragedia

La ricerca assume gli accenti di una vicenda tragica, collocabile tra il 1945 e il 1976, ma poco comprensibile. Un po’ alla volta, in un sapiente gioco di scatole cinesi in cui la logica si fa inoppugnabile guida, tornano al presente tutte le lacerazioni vissute nella Trieste dell’occupazione nazista e, in seguito, negli anni disperati del dopoguerra: nazionalismi esasperati che hanno coinvolto sloveni, istriani, dai filo-italiani ai filo-titini, comunisti dell’una e dell’altra sponda, fascisti e nazisti, autori di delitti spaventosi contro la popolazione civile. Una memoria che non si esaurisce e ancora avvelena.

Testimone e storie

È la storia di Bruno e del suo compagno partigiano Vasco; è la storia di Liliana, che dedica la propria esistenza alla ricerca della verità. Soprattutto, è la storia – fino quasi a farne un autentico romanzo giallo – del suicidio di Vasco. Nessun accento retorico nel romanzo di Gregorin, nessun partito preso acriticamente: per questa città, per il confine orientale d’Italia, il passaggio da un’occupazione all’altra, fino quasi a perdere un’identità certa (o a cercare nel passato l’unica àncora di salvezza), ha lasciato cicatrici vistose.

Una vicenda, quella narrata, tenuta troppo a lungo sottotraccia: per le sue mostruose conseguenze, dalle foibe al desiderio di farsi giustizia da soli.

Sullo sfondo di Trieste

Con pazienza e senso della misura, quasi anch’essa sostenuta dalla bora che sconvolge i pensieri dei protagonisti, l’autrice annoda la rete di un destino difficile: «Invece di scendere uniti per le strade, i triestini si perdevano nei distinguo – racconta Mario, testimone fondamentale di quegli anni – Si dividevano tra slavi e italiani, tra comunisti filoslavi e filocomunisti italiani, tra partigiani bianchi e partigiani rossi, fascisti, ex fascisti e antifascisti non comunisti, e qui lasciamo fuori dal conto i filotedeschi che si erano defilati per paura di rappresaglie, ma c’erano anche loro».

Testimone silenziosa

Da questo intrico d’odio, risentimento e sete di vendetta, prende corpo la vicenda di un gruppo di giovani amici che si vogliono ribellare ai soprusi, alle ingiustizie subite, agli orrori imperdonabili. «La legge ha sempre ragione – commenta nonna Alba, che nella storia ha avuto un ruolo importante e che si lascia andare con Mirko ad alcune confidenze – ma l’uomo ha spesso torto». Un viatico che questo libro onora con coscienza e discrezione.

Testimone delle persone normali

Senza svelare nulla di più sul finale (sarebbe un vero peccato per il lettore attento), si può riflettere su quel torto, che è di tutti oppure di nessuno: «Ho voluto rendere omaggio alle persone semplici che hanno sofferto e sono state dimenticate» sostiene Cristina Gregorin.

La semplicità – in letteratura così come nelle vicende quotidiane – è difficile da raggiungere, ma mirabile. Prevede tempo, e respiro. Prevede una penna così.