C’è ancora bisogno di una Giornata della Memoria? La domanda sembra retorica e superflua. Da quando, il 1° novembre 2005, in riunione plenaria, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime della Shoah, il 27 gennaio è divenuta data canonica di celebrazione.

27 Gennaio. Perché?

Il 27 gennaio del 1945, infatti, le truppe dell’Armata Rossa – impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania – scoprirono il lager nazista di Auschwitz, liberandone i pochi superstiti. Circa dieci giorni prima, i carnefici si erano precipitosamente ritirati. Portando con loro – in una tragica marcia – tutti i prigionieri sani (molti dei quali morirono durante il percorso).

La Giornata della Memoria in Italia

L’Italia, dal canto suo, ha istituito la propria Giornata commemorativa alcuni anni prima della risoluzione ONU, decidendo con apposita legge (20 luglio 2000, n. 211) di organizzare in questa data «cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione». In questi vent’anni, la Giornata è stata onorata, talora con un’enfasi retorica che mal s’addice alla concretezza della tragedia, talvolta con sincera partecipazione.

La Giornata della Memoria nel ricordi di Amos Luzzato

Tuttavia, l’osservazione è di un grande personaggio della cultura ebraica italiana ed internazionale. Scomparso da pochi mesi, si tratta di Amos Luzzatto. «Rischiamo di trasformare l’immagine del bimbo che si arrende a Varsavia in un santino svuotato di ogni significato».

Una precisazione

Perché la Shoah (il termine significa in ebraico “catastrofe” ed è oggi preferita ad Olocausto. Per definire lo sterminio degli ebrei d’Europa ad opera dei nazisti), sul versante di una comprensione superficiale e dell’evidenza mediatica, risulta sempre più isolata dal contesto che la produsse. Nonostante gli sforzi di chiarificazione e di approfondimento.

La Giornata della Memoria oggi

Da un’indagine, iniziata nei primi anni Duemila e poi proseguita, sull’immaginario giovanile e la memoria di quegli avvenimenti (condotta su un campione diversificato di diciottenni veneti), risultano infatti dati sconcertanti.

Alla domanda «Sei in grado di dare una definizione del termine Shoah?», la risposta maggioritaria è stata negativa. Vuoi in termini di assenza totale di spiegazioni, vuoi con affermazioni del tipo «mai sentito».

Per rincarare la dose, una recente ricerca Eurispes (aggiornata ad ottobre 2020) rivela che i negazionisti aumentano anche in Italia. In circa quindici anni, la percentuale di chi non crede all’orrore della Shoah è passata dal 2,7% al 15,6%. Con un 16% che sostiene che la persecuzione sistematica degli ebrei «non ha fatto così tanti morti».

La Giornata della Memoria secondo Liliana Segre

Le parole – icastiche e lapidarie – della Senatrice a vita Liliana Segre. «Non ho mai perdonato, non ho mai dimenticato». Parole che cozzano contro odio ed intolleranza seminati a piene mani nei social network. Tanto che Facebook e Twitter hanno di recente deciso di vietare e rimuovere ogni contenuto che neghi l’Olocausto.

Per non dimenticare

Quindi sì, la domanda non è retorica. C’è ancora molto da fare e da ricordare, anche se – per l’edizione 2021 – si sarà costretti causa Covid a predisporre il palinsesto degli eventi quasi esclusivamente in modalità online.

La Giornata della Memoria a Venezia

A Venezia, ad esempio, l’itinerario della Memoria parte oggi al Teatro La Fenice, alle ore 11, con gli interventi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del presidente della Comunità Ebraica Paolo Gnignati e del sovrintendente del Teatro la Fenice Fortunato Ortombina.

L’evento – che prevede l’esibizione del coro diretto dal maestro Claudio Marino Moretti, voce del contralto Valeria Girardello – sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.teatrolafenice.it.

Le manifestazioni in laguna prevedono quest’anno la collaborazione del Mibact, del Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia e, come di consueto, dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza.

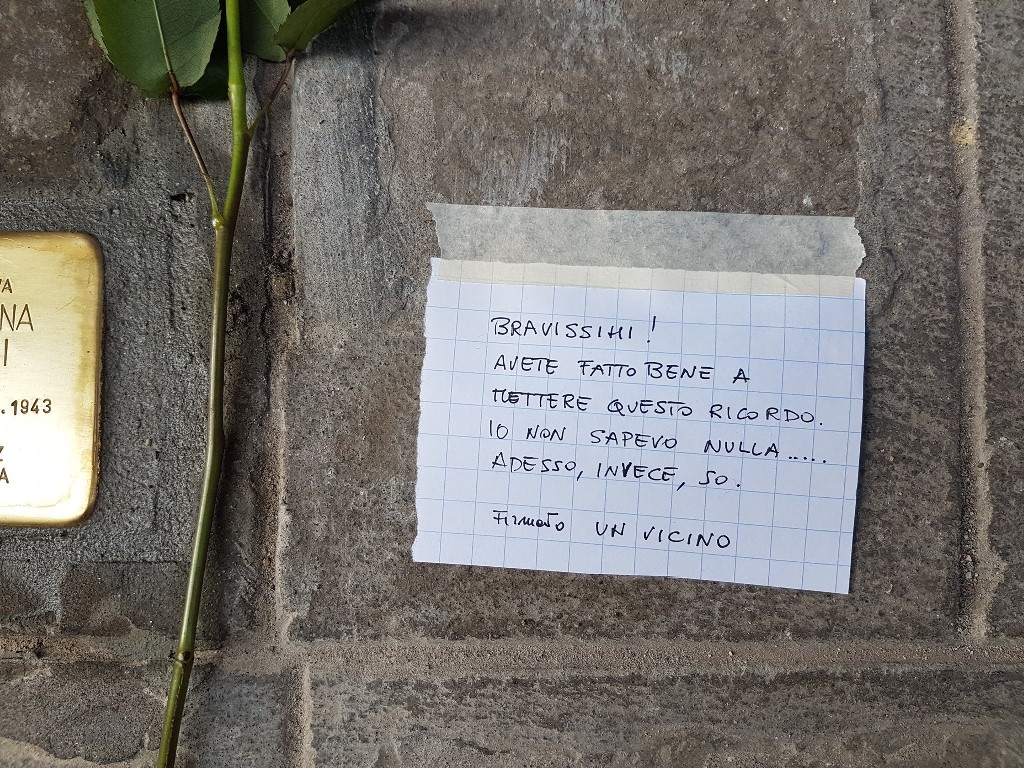

La Giornata della Memoria impressa nelle Pietre d’Inciampo

Nella programmazione riveste un ruolo centrale (un po’ come in tutta Italia, ma l’evento ha via via assunto una dimensione internazionale) la cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo, le Stolpersteine create dall’artista tedesco Gunter Demning. Lunedì 25, solo nel capoluogo lagunare, ne saranno collocate altre 15, davanti all’uscio di casa che fu l’ultima dimora dei concittadini veneziani ebrei prima della deportazione.

Dal 2014, in città, sono state posate 105 Pietre (dedicate a 96 deportati razziali, 5 politici, 1 internato militare, mentre una è stata collocata all’Ospedale psichiatrico di San Servolo, una al Civile di Venezia e una di fronte alla Casa di Riposo israelitica. Anche in questo caso, la manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Venezia, dalle 9.30.

Un treno a Verona per la Giornata della Memoria

Così, un po’ in tutta la Regione, si susseguono eventi. Da alcuni giorni, ad esempio, staziona come ogni anno in Piazza Brà a Verona, di fronte al Liston, il Carro della Memoria, e lì resterà fino al 30 gennaio. Il vagone ferroviario, a testimonianza delle deportazioni, non sarà quest’anno visitabile, ma le cerimonie pubbliche avranno comunque luogo alla Gran Guardia, con un’esibizione del cantore della Sinagoga Angel Harkatz.

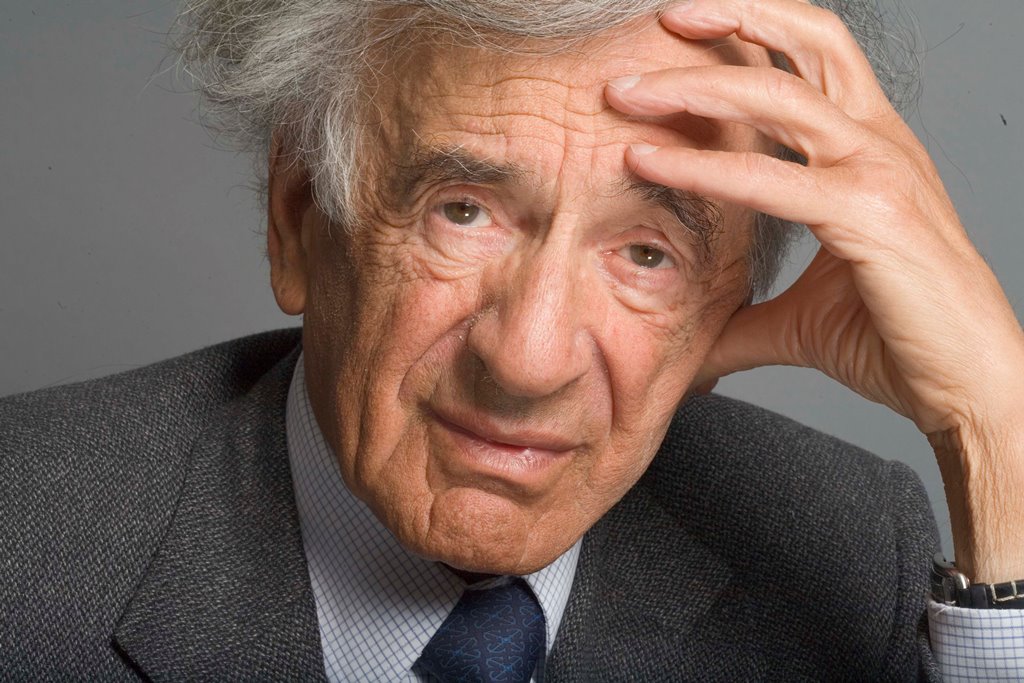

I peggiori nemici: indifferenza e dimenticare

L’importante, come ha commentato lo scrittore e Premio Nobel per la Pace Elie Wiesel è «non dimenticare, non lasciar dimenticare, e impedire al nemico in carne ed ossa di scrivere la storia delle sue vittime». Perché l’indifferenza è più colpevole della violenza stessa, così conclude Segre: «È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte; succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza».

Sempre molto interessanti i tuoi contributi! Grazie, Francesca.

Molto bello…toccante…!