I poeti, quelli grandi, forse non muoiono mai. Mi piace pensare che Rino Cortiana non se ne sia andato a 78 anni in questo agosto torrido. Troppe, e troppo intense le frequentazioni condivise, e il suo esserci cortese, affabile; troppi i versi e gli autori che ho conosciuto attraverso le sue lezioni a Ca’ Foscari. La scoperta di Bonnefoy e di Jaccottet, la rilettura di Flaubert.

Perché Cortiana?

Perché il professor Cortiana si occupava di letteratura francese e di poesia, fin dagli anni meravigliosi della presenza di Stefano Agosti a Venezia, di cui era stato da principio assistente. Una scuola importante, innovativa che analizzava i testi con gli strumenti dello strutturalismo linguistico, attraverso un approccio psicoanalitico e semiologico. L’epoca delle conferenze di Jacques Derrida e Michel Foucault. L’epoca del Mallarmé indagato dagli occhi lacaniani di Francesco Orlando.

Cortiana lo studioso

Però, al di là di tutto, le citazioni di Rino Cortiana cantavano, davano ai versi – e poco importa fossero conosciuti o rivelati agli studenti per la prima volta – una dimensione corale che nessuna tecnica analitica poteva raggiungere. Il senso, antico, del leggere insieme; insieme comprendere.

Il poeta Cortiana

Forse perché Cortiana era anche poeta, oltre che raffinato studioso, e i suoi versi apparivano spesso baluginare nel fitto di un bosco ideale, o sul ciglio di una riva: «come fari gli occhi della lince / a tenere nel nero altri occhi lucenti / di bestie / altri calpestii / la difesa di luce / per uve e incensi e ulivi / imbianca l’occhio / o lo punge / il biancospino …» (dalla raccolta Lynx Lynx, con otto disegni di Lucio Del Pezzo, Scheiwiller, 2005). Amava la collaborazione stretta e sinergica con gli artisti, a creare mondi di sottili relazioni; amava recitare insieme, confrontarsi.

Chi è Cortiana

Classe 1944, laureato in Lingue e letterature straniere proprio a Ca’ Foscari con una tesi sull’opera di Blaise Cendrars (che rimarrà uno dei suoi ambiti di studio anche nei decenni successivi), Rino Cortiana compie tutta la sua carriera accademica in ambito universitario a partire dal 1970: appunto assistente di Agosti, poi professore incaricato, associato, per divenire ordinario nel 2009.

Dopo essersi occupato di narrativa settecentesca, la sua ricerca si è concentrata soprattutto sulla poesia dell’avanguardia (ancora Cendrars) e sul contemporaneo: Bonnefoy, Jaccottet, Noël. Per la prima volta, con la sua guida, abbiamo conosciuto i poeti del Maghreb.

Gli incarichi

Di pari passo agli incarichi accademici (nel 2006-2007 è stato Presidente del corso di laurea specialistica in Lingue e Letterature europee e postcoloniali), Cortiana ha pubblicato numerose raccolte poetiche, dallo sviluppo compatto e serrato: a partire da 3/3 (con Ghiotto e Silvestrini, presentazione di Fernando Bandini) edito da Rebellato, Padova nel 1967. Tra i tanti titoli, è giusto citare L’azzurro di Giotto (1977-1983), con prefazione di Mario Spinella, All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1983; Venezia venusia vanesia, con undici disegni di Vittorio Matino, Scheiwiller, 2002; La tela e il drago. Omaggio a Carpaccio, Amos Edizioni, 2017.

Una persona semplice

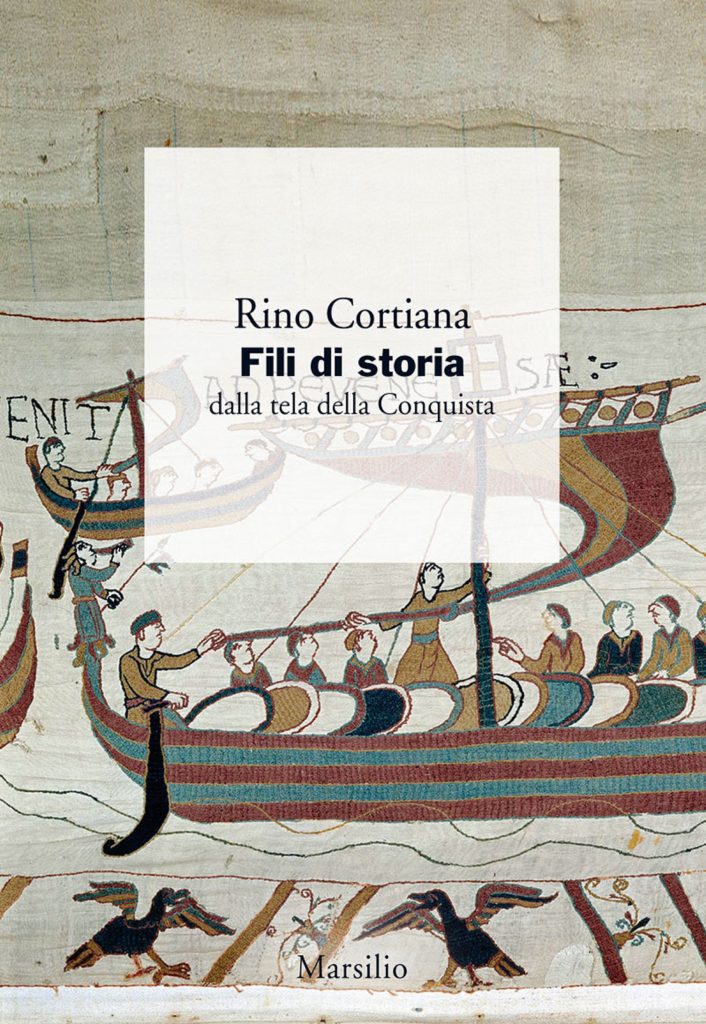

Nonostante la statura della sua ricerca, docente ed autore apprezzato, Rino Cortiana amava comunicare, in una dimensione ampia, poco élitaria. Aveva amici sinceri, ha insegnato a più di una generazione cosa significava amare la letteratura e, di conseguenza, gli esseri umani. Restano i suoi versi chiari e politi: «Si stende la tela in avanti / si sceglie contorni e colori / ma / da lontano si posano trame e poi trame / si piega anche la tela / si squarcia / e fili sospesi di eventi / sbalzati da onde e da venti / è Itaca a correre oggi / a colpi di remi / ma Europa è Terra / ma sempre Mare / e sempre / àncora / e chiglia tra i flutti / Europa».

Grazie Francesca per questa intensa testimonianza di un poeta colto, defilato e gentile.