Il 9 ottobre di quest’anno si ricorderà il sessantesimo anniversario dell’immane tragedia del Vajont. Una ferita che non si è mai rimarginata, un disastro annunciato e puntualmente verificatosi con il suo carico di morte e distruzione. Molti hanno raccontato questa storia, a cominciare dalla giornalista Tina Merlin che già negli anni ’50 scrisse una serie di articoli per l’Unità sulla prepotenza della Sade nelle zone d’interesse montano e sul pericolo della diga per la valle. Denunciò, inascoltata, la possibilità di un disastro senza precedenti e subì un processo per aver diffuso notizie “false e tendenziose” dal quale però uscì con assoluzione piena. Successivamente, Tina Merlin, nel 1983, pubblicò Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont (ed. La Pietra, poi ripubblicato da Il Cardo nel 1993 con il titolo Vajont 1963. La costruzione di una catastrofe).

I ricordi del Vajont attraverso il saldatore

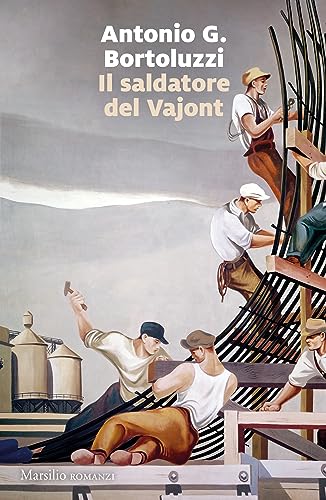

Nel 1993, per il trentennale, Marco Paolini scrisse, insieme a Gabriele Vacis, e interpretò il monologo teatrale Il racconto del Vajont, conosciuto anche come Vajont 9 ottobre ’63 – Orazione civile, indimenticabile ricostruzione degli eventi che portarono a quella tragedia, narrati dall’inizio della costruzione della diga, nel 1956, fino alla frana del 9 ottobre 1963 che costò la vita a circa duemila persone. Ora l’editore Marsilio ha dato alle stampe un libro, Il saldatore del Vajont, affidato alla penna sapiente e sensibile di Antonio G. Bortoluzzi, scrittore che vive in Alpago e lavora da anni proprio nella zona industriale di Longarone, letteralmente spazzata via dall’inondazione determinata dalla frana del Monte Toc.

Il sessantenne che “riscopre” il Vajont

Sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/antoniogiacomo.bortoluzzi), annunciando l’uscita del libro, Bortoluzzi ha scritto: “È la storia di un sessantenne che “riscopre” il Vajont e c’è una prima frase a esergo (tratta dal volume di Fiorello Zangrando, con le foto di Bepi Zanfron, dal titolo “Vajont, l’acqua e la terra”). La testimonianza, che strozza la gola, dice così: «Trovarono una donna che correva disperata senza meta, con un bambino in braccio e supplicava, col tono pacato della voce: Per piacere, uccidetemi. Per piacere.» Queste parole (che nella mia testa risuonano in dialetto “Par piazér, copéme, par piazér) nominano il dolore più grande: la cancellazione delle vite, di ogni cosa, di ogni senso, compreso il senso d’essere ancora al mondo dopo il disastro. Ma prima c’è la diga più grande al mondo, il calcolo, il sapere, le migliori menti, il miracolo italiano. Come possono stare insieme realtà così opposte? E così… umane?”

Un nuovo modo di raccontare quella tragedia

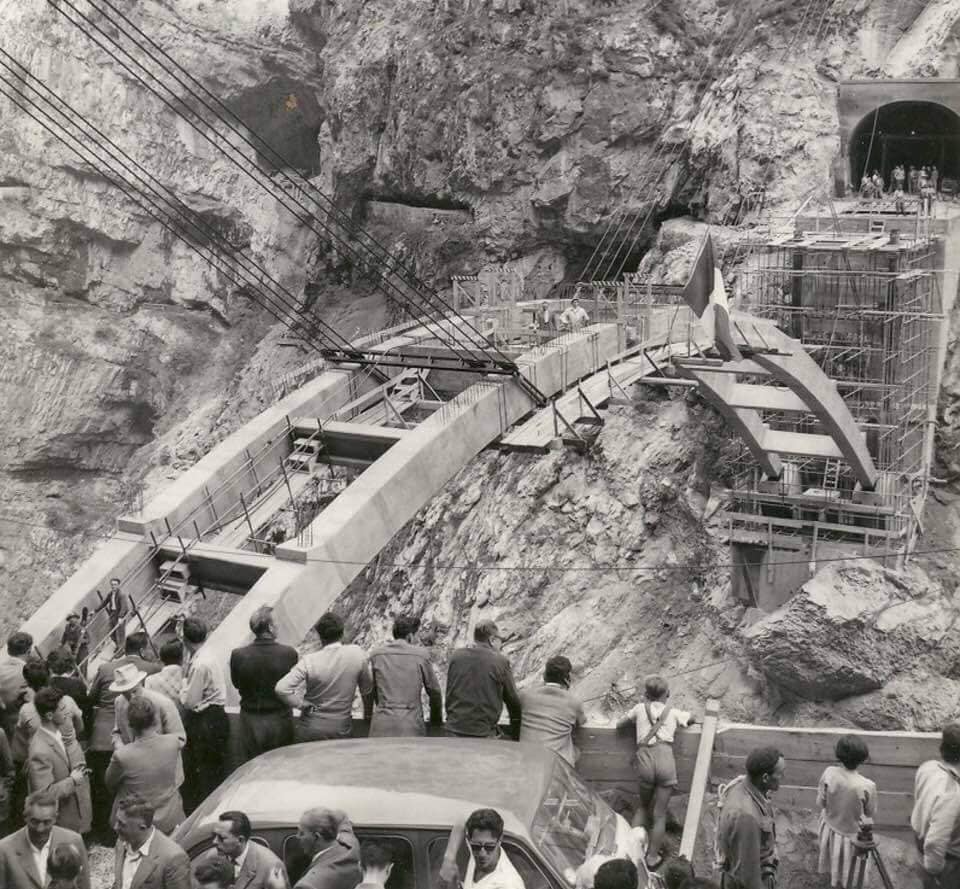

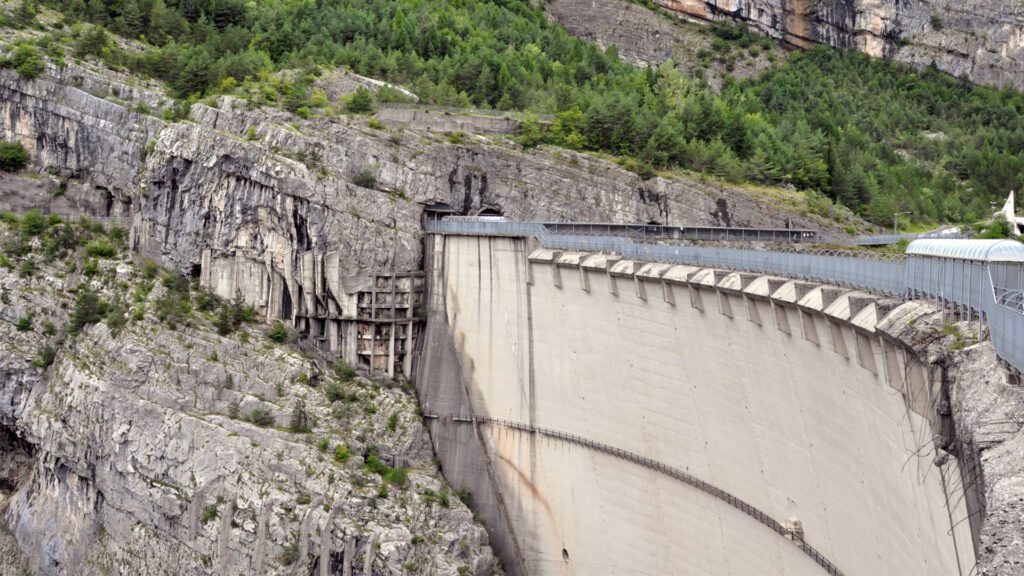

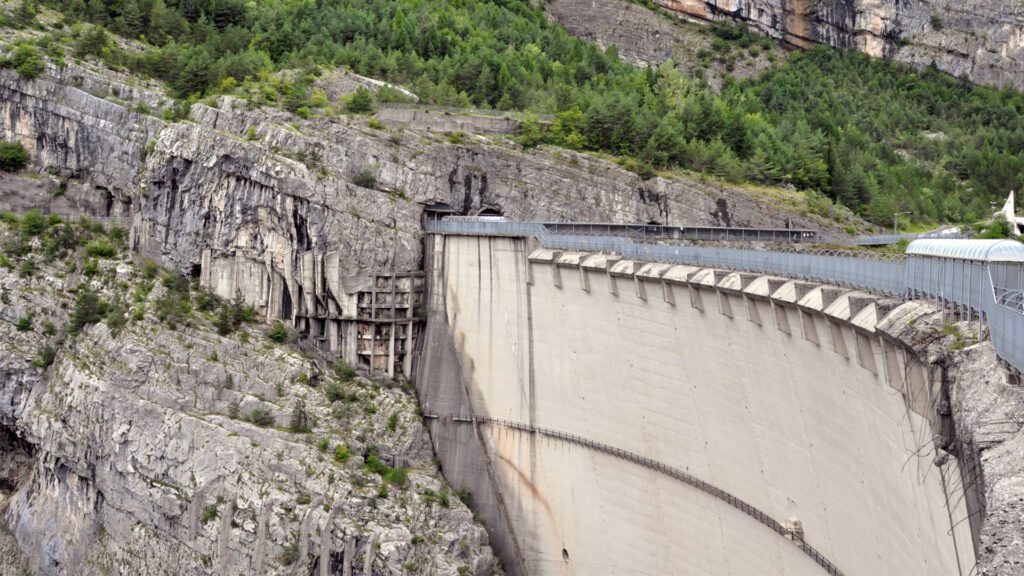

A cavallo tra narrazione, reportage e saggistica, Antonio G. Bortoluzzi ha trovato un modo originale e in qualche modo inesplorato di raccontaci ancora questa storia. La narrazione si concentra in gran parte su quanto è accaduto prima del disastro, vale a dire su quell’epica della costruzione, sull’idea di un’Italia all’avanguardia nelle opere pubbliche e nell’immaginazione industriale. Il suo protagonista, ai giorni nostri, partecipa a una visita guidata sulla diga e nell’impianto idroelettrico a essa collegato, ne osserva i meccanismi.

Percorre stanze e gallerie, sprofonda nelle viscere di questa struttura gigantesca e, per l’epoca, avveniristica, descrive le soluzioni tecniche realizzate. Rimane impressionato dalla grandiosità di ciò che è stato creato e che nemmeno la forza devastante dell’acqua ha scalfito, mentre ha annientato un’intera comunità. Lo sguardo è quello di chi ha esperienza e quotidianità con i cantieri e con i materiali che vengono utilizzati come il calcestruzzo e la malta, ma anche con gli attrezzi, i ponteggi e anche con le tecniche, come ad esempio la saldatura.

Vajont, da speranza a distruzione

Quell’impresa che doveva essere epica, aprire la strada a un’era nuova di prosperità, il lavoro di tanti uomini che pensavano di partecipare a un evento straordinario e innovativo (la diga più grande al mondo!) finì in pochi minuti con un immenso carico di morte. Perché “l’acqua è forza, obbligo, necessità. L‘acqua fa ciò che deve fare” (p. 13). Quel 6 ottobre del 1963 “[…] l’acqua non si ferma e porta con sé il boato di una montagna che cade nel lago e le urla, i gemiti, le grida strazianti nella notte del disastro; e voci sommesse che chiamano ancora lavoratori, studenti, impiegati, tecnici, politici, giornalisti, artisti, volontari, professionisti, paesani, famiglie, turisti. Sono le vittime del disastro del Vajont. E chiamano tutti noi, non solo i colpevoli.” (p. 15).

Vittime che caddero non soltanto quella notte: una lapide, alla centrale di Soverzene, ricorda gli oltre cinquanta operai morti sul lavoro durante la costruzione dell’impianto, fino al 1959.

Il Vajont visto con gli occhi di un saldatore

Bortoluzzi racconta, attraverso gli occhi e il cuore del suo protagonista, da anni saldatore in una fabbrica, ogni dettaglio della struttura e del paesaggio circostante che reca ancora i segni di quanto accadde allora, ferite evidenti che sessant’anni non sono riusciti a cancellare. Tutto filtrato attraverso anche i suoi ricordi a cominciare da come la notizia è giunta, la mattina del 10 ottobre, in Alpago. Da come la tragedia è stata vissuta dai soccorritori, giovani militari di leva che si sono trovati a fronteggiare uno scenario di guerra in tempo di pace.

“I ricordi di una persona sono come un libro senza numeri di pagina, né capitoli; non c’è un indice, non c’è un inizio e non c’è una fine. È quando mio zio mi ha raccontato del Vajont, la sua vita militare negli anni Sessanta si è sovrapposta alla mia” (p. 72). E quindi riaffiorano flash della sua infanzia trascorsa in montagna, i giochi sui torrenti, la raccolta di funghi, le gite scolastiche, i libri d’avventura che ha letto, gli amici e gli amori, i molti anni di lavoro in fabbrica proprio a Longarone. Perché “la memoria non è fatta una volta per tutte: è come un lavoro, una specie di fragile costruzione che cammina sulle parole e sull’esempio delle persone. E come le persone teme il vento gelido degli anni che passano” (p. 97). Per questo dobbiamo tenerla sempre viva.

Il lettore si ritrova quindi a seguire il protagonista nella sua visita guidata all’impianto e alla diga, prima, e poi a ripercorrere insieme a lui le conseguenze tragiche di quell’impresa, sentendo su di sé tutto il peso di un disastro che si sarebbe potuto evitare se soltanto chi poteva (e doveva) non avesse ascoltato soltanto le ragioni dell’interesse, del profitto e della volontà di onnipotenza. Quelle lapidi nel Cimitero delle vittime del Vajont, dove il saldatore conclude la sua intensa e dolorosa giornata, chiedono ancora giustizia.

I numeri della tragedia:

L’ora: 22.39.

I milioni di metri cubi di roccia che scivolano: 270.

La velocità della valanga di pietra: 110 km/h.

L’acqua contenuta del bacino: circa 115 milioni di metri cubi.

L’onda che sorpassa la diga: 250 metri in altezza.

I paesi distrutti: le frazioni del comune di Erto-Casso, di Castellavazzo e la cittadina di Longarone sulla riva del Piave.

Vittime: 2000.

L’autore

Antonio G. Bortoluzzi è nato nel 1965 in Alpago, Belluno, dove tutt’ora vive. Nel 2022 ha pubblicato l’antologia Montagna madre, Trilogia del Novecento (Ed. Biblioteca dell’Immagine). Nel 2019 ha pubblicato il romanzo dal titolo Come si fanno le cose (Marsilio Editori) da cui è tratto l’omonimo spettacolo teatrale. Ha pubblicato nel 2015 il romanzo Paesi alti (Ed. Biblioteca dell’Immagine) con cui ha vinto nel 2017 il Premio Gambrinus – Giuseppe Mazzotti nella sezione Montagna, cultura e civiltà. Con lo stesso romanzo è stato finalista al Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo 2016 e al premio letterario del CAI Leggimontagna 2015.

Nel 2013 ha pubblicato il romanzo Vita e morte della montagna (Ed. Biblioteca dell’Immagine) vincitore del premio Dolomiti Awards 2016 Miglior libro sulla montagna del Belluno Film Festival. Nel 2010 ha pubblicato il romanzo per racconti Cronache dalla valle (Ed. Biblioteca dell’Immagine). Finalista e quindi segnalato dalla giuria del Premio Italo Calvino nel 2008 e 2010 è membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM). È docente al Portolano scuola di scrittura autobiografica e narrativa di Treviso. Suoi articoli sono pubblicati su riviste nazionali e sulle pagine culturali dei quotidiani del Nordest. Il saldatore del Vajont (Marsilio, 2023) è il suo nuovo romanzo.

Antonio G. Bortoluzzi, Il saldatore del Vajont, Venezia, Marsilio, 2023.

Grazie per questa prima splendida recensione che accosta “Il saldatore” ai grandi libri sul Vajont.

Un libro da leggere e da consigliare!