Che la figura di Pier Paolo Pasolini fosse a tal punto poliedrica, da consentirci di coglierne ancora – a cento anni dalla nascita – aspetti poco conosciuti, è dato certo. L’ombra lunga della sua personalità ha influenzato intere generazioni, a partire da quella meglio gioventù celebrata nella raccolta omonima in lingua friulana del 1954.

Il ricordo di Pasolini fatto da un suo allievo

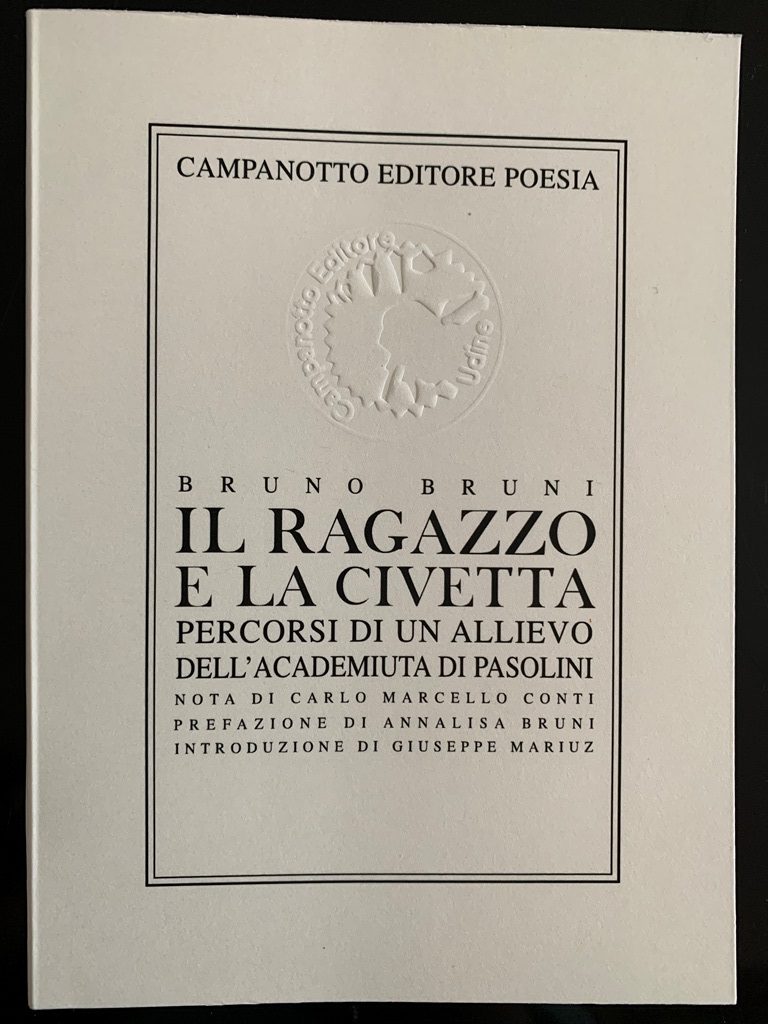

Proprio in questi giorni, in felice sinergia con il centenario della nascita, esce da Campanotto Editore la riedizione integrata di un libretto prezioso di Bruno Bruni, Il ragazzo e la civetta. Percorsi di un allievo dell’Academiuta di Pasolini, con una nota di Carlo Marcello Conti, l’illuminante prefazione di Annalisa Bruni ed un’introduzione di Giuseppe Mariuz, storico biografo pasoliniano.

Chi era Bruno Bruni

Bruno Bruni, classe 1929, di famiglia emiliana, padre ferroviere, trascorse la sua adolescenza a Casarsa della Delizia (Pordenone) e la sua vita s’incrociò felicemente con quella di Pasolini. Un incontro destinato a cambiare la sua vita nel profondo. Infatti Bruni che, in seguito, diverrà un fotografo di fama, poeta di acuta sensibilità ed educatore innovativo, fu durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale allievo di Pier Paolo, nella scuola alternativa che il poeta aveva aperto a San Giovanni (borgo Versuta), dove si era trasferito con la madre Susanna nell’ottobre 1943.

Guido, il fratello minore di Pasolini, si era unito ai partigiani: morirà nel febbraio 1945, vittima del conflitto intestino tra la Brigata Osoppo e la Divisione Garibaldi, in quella che verrà tristemente ricordata come la strage di Porzûs.

Pasolini e l’allievo

Bruno, all’epoca della Versuta, ha quattordici anni: quell’insegnante-amico poco più grande d’età, dalla formidabile vocazione didattica, lo guiderà in un approccio multidisciplinare, mentre intorno cadono le bombe ed è impossibile frequentare il liceo ad Udine. I ragazzi studiano arte con il pittore Federico De Rocco, scienza, letteratura con Giovanna Bemporad, musica con la violinista slovena Pina Kalc.

Pasolini a Casarsa

C’è spazio anche per esplorare la lingua friulana: lingua, non dialetto, come Pasolini tiene a ribadire con i suoi ragazzi. Uno di loro, Ovidio Colussi – come riporta Annalisa Bruni – lo ricorderà con precisione: «Il Pier Pauli al à scuminsiat a spiegani che ‘l furlan ‘a è na lenga […], il furlan al ven fuor, dre, dal latin, Ch’à noi bisogna vergognassi a tabajà furlan …».

Ecco che la lenga furlana di Ciasarsa, lungi da ogni provincialismo, viene utilizzata da Pasolini in un’accezione nobile, di orgogliosa appartenenza al mondo. Non solo i suoi ragazzi impareranno a non vergognarsi della lenga (così specifica, una varietà della lingua ladina sopravvissuta nel troncone friulano), ma daranno vita con lui ad una grande avventura letteraria ed affettiva.

Un Pasolini già notato

Già Pasolini aveva dato alle stampe nel 1942 il suo primo libretto in friulano, Poesie a Casarsa, che era stato notato da Gianfranco Contini. Anche se la scuola di Versuta verrà chiusa dopo pochi mesi dal Provveditore agli Studi di Udine, accampando problemi burocratici (anche perché Giovanna Bemporad è ebrea), Pasolini continua le sue lezioni nella sala da pranzo di casa.

In Il ragazzo e la civetta, nel poemetto Il timp di un fantàt (Il tempo di un ragazzo), scritto a distanza di mezzo secolo, nel 1993, lo stesso Bruni ripercorre quell’esperienza. Versi in flusso libero, di una dolcezza cristallina: «pochi mesi e la scuola si chiude / Giovanna scompare l’essere ebrea e diversa / a Casarsa diventa sfida incosciente / così la frangia nera come la notte più cupa / non ricade più sulle bianche pagine / rivolte verso la finestra per raccogliere / fino all’ultimo istante la luce / della sera».

Un Pasolini ancora fiducioso

Splendido canto di testimonianza, che ci restituisce – nonostante tutto – un Pasolini fiducioso, appassionato, innamorato della cultura e della gente. Pier Paolo che porta i suoi ragazzi fuori, a scoprire i tesori del territorio, a discutere in cerchio, a giocare a calcio. Dagli scambi poetici nascono nel 1944 due numeri di una rivista dal titolo “Stroligùt di cà da l’aga” (Lunarietto di qua dall’acqua): prose e versi, cronache poetiche e i primi articoli di critica letteraria, scritti nel friulano parlato a Casarsa.

L’Academiuta di Lenga Furlana

È il primo, piccolo nucleo fondativo dell’Academiuta di Lenga Furlana, che nasce ufficialmente il 18 febbraio del 1945. Ne fanno parte, oltre a Pier Paolo Pasolini, Cesare Bortotto, Nico Naldini, Bruno Bruni, Ovidio ed Ermes Colussi, Pina Kalc, Federico De Rocco e Virgilio Tramontin. Alcuni sono poeti, altri pittori o artisti, oltre agli allievi della Scuoletta.

L’Academiuta produrrà una nuova rivista, lo “Stroligùt” (senza sottotitoli) nel 1945 e continuerà a riunirsi fino al 1947. Poi, per ragioni diverse, gli incontri si diraderanno. Però la via è segnata, ci raccontano i versi di Bruno: «è tutto un intrecciarsi / di stimoli di inviti / a vivere in profondità / il nostro tempo / inevitabile scoprire il filo rosso / che corre lungo la storia / inevitabile l’impegno per seguire / quella traccia rinforzarla / renderla sicura visibile a tutti».

Pasolini resta

La traccia di quel filo rosso, della vicinanza ai più deboli che Pasolini ha instillato nei propri allievi, darà in Bruni frutti meravigliosi. Lascerà Casarsa nel 1950, dopo essersi unito ai partigiani per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Per poi trasferirsi prima a Mestre, poi a Venezia (dove eserciterà la professione di maestro elementare e di docente presso l’Istituto Magistrale). E quindi – nel 1962 – nuovamente a Mestre.

La Gondola

Venuto in contatto con Carlo Mantovani, comincerà a frequentare lo storico Circolo Fotografico “La Gondola”, con Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Italo Zannier. I suoi scatti, un bianco e nero superbo, raccontano un’Italia di verità quotidiana. Di dignitosa povertà, con un’intelligenza emotiva che non distorce mai il reale, ma ne illumina fatiche e speranze.

Foto e parole che ricordano Pasolini

Assomigliano tanto, le sue immagini, ai versi della seconda raccolta contenuta in Il ragazzo e la civetta. La silloge Nastri della memoria che Bruni scrive sempre nei primi anni Novanta.

Qui il grande impegno civile e politico che contraddistingue l’intera esistenza del poeta – nel sindacato CGIL Scuola, nel Movimento di Cooperazione Educativa, nei partiti della sinistra –si dipana tra fiducia e disillusione. Con un occhio critico agli eventi che non rinnega gli intenti giovanili: «ma quando riesco a stringere gli occhi / abbastanza per guardare in fondo / laggiù all’orizzonte / la traccia ricompare inesorabile / definitiva».

Bruni e Pasolini e un treno da prendere

Anche Pier Paolo Pasolini prenderà un treno, nel 1950, direzione Roma. Il processo per atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minore, dopo due anni d’insegnamento nelle Scuole Pubbliche. Lo vedrà assolto, ma lo segnerà profondamente. Restano i versi dei suoi allievi, come un’eco di bellezza: «Diu! il dì al mour / tal silensi da la luna» (Dio! il giorno muore / nel silenzio della luna) scrive il giovane Bruni nel DISCORS tra un fantat e na suvita che dà il titolo al volume. Visione di un mondo magico, nonostante l’angoscia dei tempi.

Dimostrazione, forse, che tutto ha avuto un senso, ce l’ha anche oggi. La sfida incosciente può ancora vincere.

Grazie, Francesca, per questa tua attenta e affettuosa lettura. Hai saputo restituire con sensibilità quell’esperienza unica che è stata per mio padre formativa e indimenticabile. Hai saputo anche delineare la sua figura e il suo percorso di vita con parole bellissime, come sai fare tu, parole che mi hanno commosso. ❤️

grazie Francesca, ci hai guidato con mano salda e al contempo delicata alla scoperta di Bruno Bruni.

Preziosa, as usual…

🙂