L’Arsenale di Venezia, splendido complesso architettonico di oltre 48 ettari nel quale per oltre otto secoli la Serenissima costruì intere flotte grazie ai suoi 16.000 lavoratori specializzati, ha ancora molto da dire e rivelare: la sua anima marinara ancora pulsa viva all’interno di quello che, per molti, è solo un meraviglioso scrigno custode di splendori passati, e che ancora propone riflessioni ed approfondimenti sul mare Adriatico e sulla marittimità.

Marina Militare e Adriatico

La Marina Militare è attiva all’interno dell’Arsenale e vi svolge un ruolo propulsore attraverso l’Istituto di Studi Militari Marittimi, vero e proprio polo culturale della Marina Italiana, attivato con il compito di curare lo studio, la ricerca e la formazione dei propri Ufficiali e lo sviluppo di tematiche strategiche focalizzate sulla dimensione marittima.

In questo ambito dal 2014, attraverso un accordo con Ca’ Foscari che prevede il rilascio del Master di 2° livello in “Studi Strategici e Sicurezza Internazionale”, vengono annualmente organizzati corsi per Ufficiali della Marina Militare Italiana e delle Marine di altri paesi del Mediterraneo, ed organizzati convegni sulle priorità e le tematiche della realtà marittima del nostro paese.

L’istituto

L’Istituto di Studi Militari Marittimi concorre ad aggiornare le conoscenze degli Ufficiali frequentatori. Grazie ad un accordo stipulato nel 2014 con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (rinnovato con cadenza triennale), al personale frequentatore dei Corsi Normali di Stato Maggiore è riconosciuto il Master di 2° livello in “Studi Strategici e Sicurezza Internazionale

Le funzioni dell’Istituto

Ulteriori funzioni di rilievo assolte dall’Istituto sono:

- la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale costituito dalle infrastrutture dell’antico Arsenale di Venezia e dal locale Museo Storico Navale;

- l’organizzazione di eventi di rilievo internazionale per la Forza Armata (il più importante è il Venice Trans-Regional Seapower Symposium, che si tiene con cadenza biennale e che ospita mediamente 80 delegazioni, a livello di Capi di Stato Maggiore delle Marine e vertici di industrie/organizzazioni del cluster marittimo);

Il convegno

Questo fil Rouge di cultura marinara che porta ad un integrazione e confronto con le realtà culturali e d’impresa del territorio, è alla base della giornata di studi tra Est e Ovest: l’Adriatico, linea di faglia o connettore? che si è svolto il 30 maggio ed ha visto la presenza di un qualificato parterre di esperti e docenti.

L’importanza dell’Adriatico

L’incontro, che ha visto fare gli onori di casa dall’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, comandante dell’Arsenale e dell’Istituto e l’introduzione del Contrammiraglio Giuseppe Schivardi, direttore del Centro Studi Militari Marittimi, ha visto succedersi due panel di lavori incentrati su memorie storiche e attualità geopolitica e il ruolo economico dell’Adriatico nel XXI secolo., nel corso dei quali esperti e tecnici del settore marittimo, hanno esplorato alcune delle infinite variabili, geo politiche, economiche, culturali e sicuritarie, che intessono la realtà del nostro mare.

Da Venezia all’Adriatico

Un mare, l’Adriatico che è stato nel suo intero il Golfo di Venezia, sul quale la Serenissima esercitava la sua attività commerciale e la sua influenza politica, a cavallo tra Europa ed Oriente, tra continente e Balcani, tra latinità e mondo arabo, sviluppando quella dimensione domestica della vita politica e di relazione economica e sociale, che è stata, al contempo, ragione e risultato, della sua grandezza.

Su questa traccia il prof. Egidio Ivetic, storico dell’Università di Padova che porta nel suo stesso nome gli inestricabili e profondi intrecci che questo mare intesse, ha approfondito alcuni degli elementi cardine per la comprensione del trascorso della dimensione adriatica, ben più ampia e diramata di quella esclusivamente marina, svolgendo ampie riflessioni sulla centralità adriatica; quella funzione di mare connettore, che aveva e che può tornare a svolgere nel complesso sistema della geopolitica attuale.

L’importanza dell’Adriatico negli equilibri

La rilevanza dell’Adriatico negli equilibri mediterranei, e pertanto europei e mondiali, si pone evidente nella sua prospettiva storica, come evidenziato nel suo testo il Mediterraneo e l’Italia, dal mare nostrum alla centralità comprimaria, nel quale rileva le connessioni e le reciproche influenze tra i due mari italiani, Adriatico e Tirreno, legati sempre più nelle loro realtà economiche e commerciali, e tali da costituire il fulcro della rilevanza del nostro paese nel quadrante Mediterraneo, da recuperare e rafforzare.

La complessità balcanica, che si riversa sul e caratterizza il mare Adriatico, risulta sempre più avvolta nelle spire della dimensione geo politica internazionale, nella quale attori mondiali giocano ruoli crescenti, allontanando e riducendo l’influenza e l’importanza dell’Europa in questa area.

Le fasi dell’Adriatico

L’Adriatico ha vissuto fasi che l’hanno visto essere fulcro di un sistema orizzontale – di collegamento e congiunzione tra aree e popoli – così come l’essere elemento verticale di separazione e di congelamento delle relazioni e degli scambi, culturali prima ancora che economici, tali d’aver isterilito e complicato i confronti e le relazioni aperte tra chi abita sulle sue sponde.

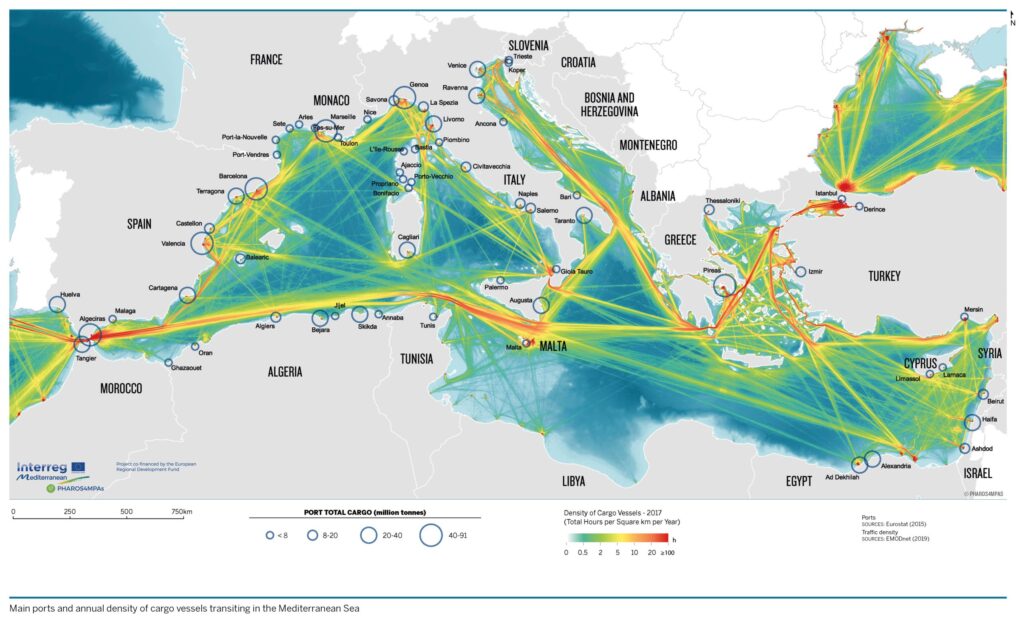

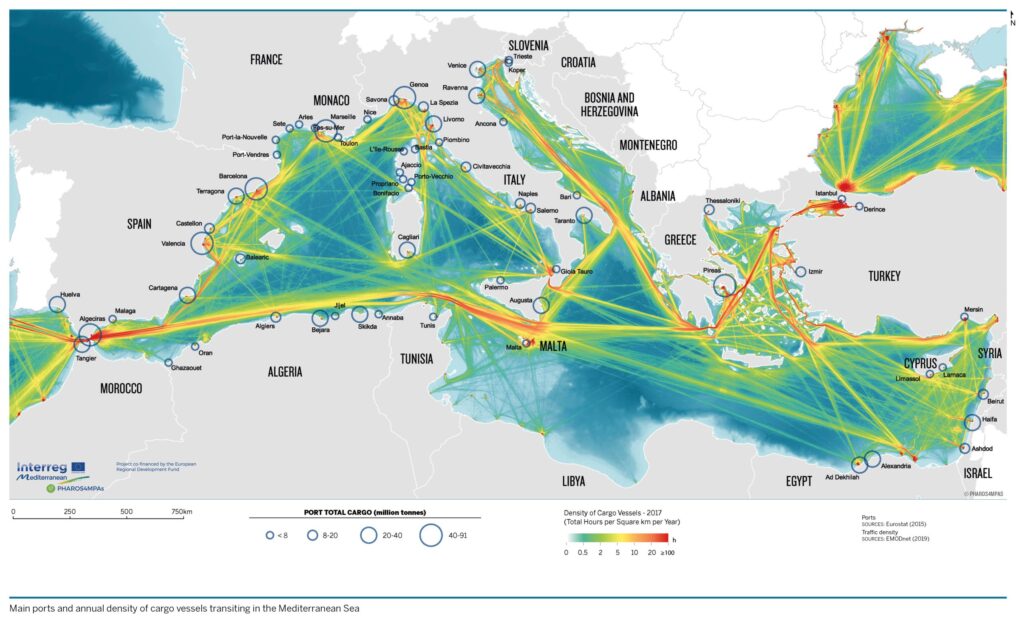

La prospettiva attuale non è definita e necessita di riflessione e strategia politica e relazionale come ben evidenziato dalla cartina del Mediterraneo utilizzata per il convegno, che riporta delle linee rosse intercorrenti su confini quasi fisici; separazioni che, come ha lucidamente messo in risalto Ivetic, corrispondono e coincidono con quelle esistenti e che sono spesso il portato delle divisioni della terraferma, degli entroterra delle diverse aree geografiche europee.

Un mare dalle mille risorse

Un mare quindi scenario di separazioni che arrivano, e derivano, dall’entroterra e si portano sul mare, non un mare che separa da sé, ma un mare scenario di divisioni poste altrove, oggetto di divisioni laddove poteva e può essere soggetto di unione.

L’Adriatico area di connessione tra i diversi entroterra che su di esso affacciano, in particolare sull’ampia fascia balcanica, complicato e perenne laboratorio di tendenze e tensioni politico ed etniche, linea di faglia tra le linee di faglia è la questione affrontata da Giorgio Fruscione, ricercatore ISPI (Istituto Studi Politici Internazionali), e responsabile del desk Balcani, profondo conoscitore di quella realtà della quale riesce a percepire dimensioni diverse anche per essere conoscitore del serbo croato.

L’analisi sul Mediterraneo

Dalla sua analisi risulta affrescata la complessa realtà balcanica, nella quale sempre più attori si muovono pesantemente con determinazione, quali gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, la Turchia e molti paesi del Golfo, che sempre più innervano con le loro attività ed investimenti economici quei territori, divenuti oramai centrali nella realtà geo politica continentale e negli equilibri complessivi mondiali.

Una realtà nella quale il ruolo dell’Europa nel suo complesso, e dei suoi singoli paesi, stenta a trovare una dimensione importante, schiacciata tra le eterne attese di adesione all’UE e le rapsodiche e scoordinate puntate nazionali su singoli temi e questioni. Una mancanza di visione unitaria e di auto rappresentazione che fa dell’Europa l’anello debole della catena occidentale nei Balcani.

Ma il riflesso dei fluttuanti equilibri balcanici, con il recente riaccendersi delle tensioni nell’apparente tranquillizzato Kosovo, evidenzia come sia centrale la dimensione dell’Adriatico come mare di relazione e come, in esso, il ruolo dell’Italia e, per ragioni di vicinanza storico culturale, di Venezia, torni prepotentemente alla ribalta.

Ilaria Tani

La dimensione giuridica internazionale è stata esplorata dalla professoressa Ilaria Tani, dell’Università della Bicocca, che ha ricordato come siano ancora attuali – e per diversi motivi irrisolte – le questioni dei mari territoriali adriatici, che vede insistere su spazi marittimamente ristretti ben sette paesi rivieraschi, portatori di storie, culture ed economie marittime diverse e non integrate. Dalla Grecia armatoriale, al montagnoso e rurale Montenegro, dall’Italia del mare nostrum alla Slovenia dal ristretto affaccio improduttivo, dalla turistica Croazia alla problematica Bosnia Erzegovina, per finire con gli ancora inesplorati interessi marittimi dell’Albania.

Una situazione giuridicamente complessa, resa difficile anche dalle generiche previsioni delle normative internazionali che risultano calibrate sulle grandi dimensioni dei mari aperti, per le quali prevedono l’estensione delle acque territoriali, le fasce costiere e le zone esclusive di pesca e sfruttamento, e che non contemplano ambiti costieri così ravvicinati; situazione resa ancor più difficile per le diverse culture giuridiche ed i diversi livelli di sviluppo economico dei quali i diversi paesi adriatici rivieraschi sono portatori.

Il Trattato di Osimo

Un esempio per tutti è quello del Trattato di Osimo che, nel 1975, ha stabilito definitivamente i confini terrestri e marittimi tra Italia ed Jugoslavia fissando le acque territoriali ed i diritti di pesca e sfruttamento, in quella che pareva la definizione ultima di un contenzioso lungo e delicato e che, con la dissoluzione della Jugoslavia, ha visto comparire quattro diverse realtà statuali, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Montenegro, subentrate nel Trattato portando ciascuna interessi, priorità ed ottiche marittime diverse.

Nel bacino dell’Adriatico molti contenziosi internazionali, dall’estensione delle acque territoriali, alla definizione delle linee di costa, dai diritti di pesca alla libertà di navigazione, sono tutt’ora in essere e, pur non costituendo fonte di tensioni internazionali, testimoniano la necessità e l’opportunità di una visione più vasta e condivisa di questa realtà geo politica, quella di un Adriatico connettore.

Venezia, Trieste e l’Adriatico

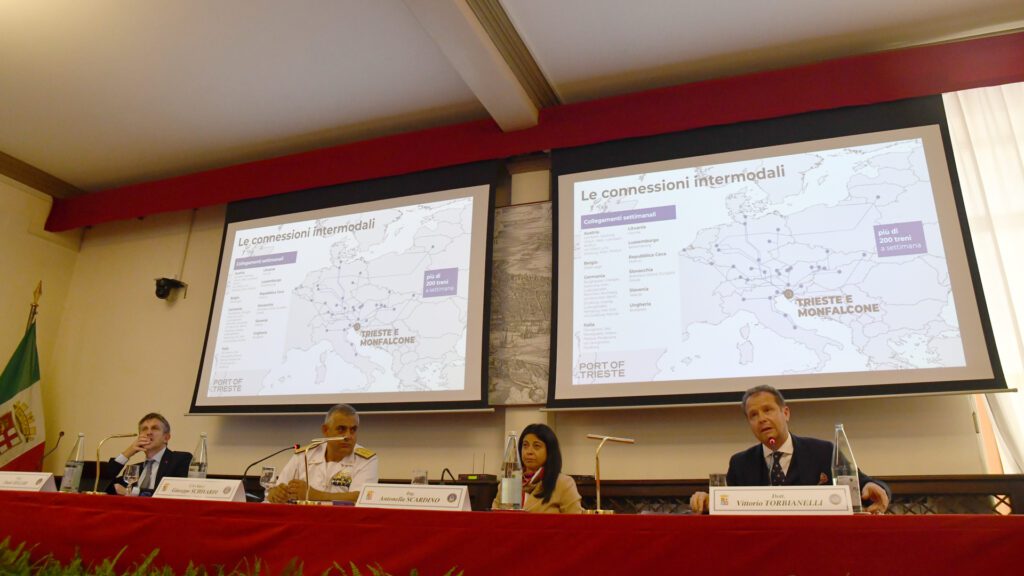

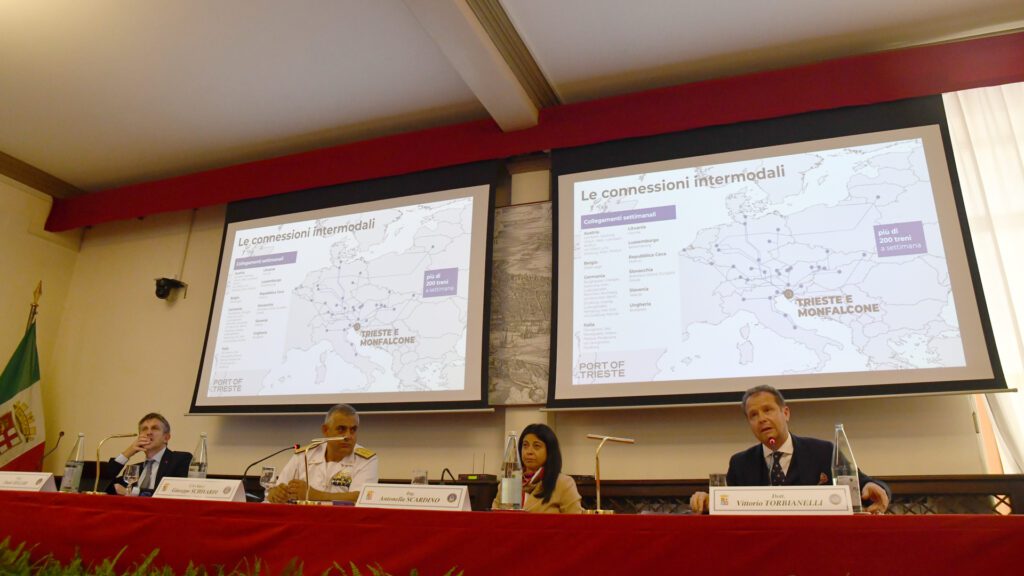

Il secondo panel ha esplorato le particolari attività che le autorità di sistema portuale di Venezia e Trieste stanno svolgendo per connettere ed attrarre traffici e relazioni; una difficile relazione che si confronta quotidianamente con le dinamiche del commercio mondiale, per le quali il Mediterraneo è un perno del sistema ed, in esso, l’Adriatico deve e può interpretare un ruolo importante, sia quale sistema di transito che in funzione del suo hinterland economico di livello continentale, che affaccia sul sistema portuale.

Attraverso le analisi dei segretari generali delle due autorità portuali, Antonella Scardino per Venezia e Vittorio Turbianelli per Trieste, sono state evidenziate le connessioni commerciali e marittime dei due scali che si stanno caratterizzando per sviluppi diversi, nel segno dell’internazionalità e dell’interconnessione tra sistema economico nazionale e continentale, giocando una partita nella quale la portualità italiana ha un ruolo centrale che può ulteriormente svilupparsi.

Il porto

Il porto di Venezia, nato con e per la città e poi progressivamente allontanatosi da essa sia fisicamente che emotivamente, ha vissuto la complessa vicenda dello spostamento delle navi passeggeri dal bacino di San Marco, che hanno comportato un detrimento dei volumi passeggeri, non accompagnato da un corrispondente aumento del commerciale, peraltro attualmente in ripresa.

Sono necessari profondi ripensamenti strategici, in relazione alla tipologia del traffico, all’utilizzo delle banchine ed all’accessibilità marittima, per la quale è recentemente intervenuto il decreto interministeriale che dovrebbe sbloccare l’annosa questione dei fanghi, che ha limitato l’accesso delle grandi navi portacontainer che, almeno in parte, hanno preso la via delle più profonde banchine triestine.

Il futuro dell’Adriatico

Le prospettive dello scalo giuliano appaiono più dinamiche, anche grazie alla lungimirante politica infrastrutturale che ha reso i collegamenti ferroviari con Austria ed Europa Centro Orientale più spediti ed efficienti, costituendone la porta sul Mediterraneo.

Molte e complesse sono le partite da giocare sul piano economico e marittimo dai due porti e dai loro hinterland, anche queste nella dimensione dell’Adriatico connettore multifunzione.

Adriatico interfaccia tra commerci mondiali ed Europa

Interfaccia del Mediterraneo tra commerci mondiali ed Europa, componente strategica della portualità italiana – in crescente fruttuosa interconnessione con la sponda tirrenica – terminale ed elemento di equilibrio tra Europa e Balcani anche in funzione del ruolo geo politico italiano nel complesso gioco europeo, questi possono essere i ruoli da consolidare quale Adriatico connettore, lasciando rapidamente e definitivamente la linea di faglia che mina ruolo e funzione del nostro sistema paese.

L’enorme complessità dello scenario adriatico, con i suoi densi e difficili entroterra, si riflette sulle capacità di comporre e gestire le diverse spinte, possibilmente con effetti positivi e traendone vantaggi economici e politici, come con pragmatica concretezza riusciva a fare la Serenissima.

Adriatico, un mare di connessione

Una grande lezione che sarà al centro della capacità di far diventare l’Adriatico mare di connessione, economica, commerciale e politica e non di faglia. Questo l’auspicio emerso conclusivamente dal Convegno, ospitato dall’Istituto di Studi Militari Marittimi che, anche con questo tema, dimostra di avere la sensibilità per porre le giuste domande sulla realtà marittima presente e futura.

Risposte e strategie che spettano ad altri attori che si auspica, avvertendone la rilevanza e la necessità, abbiano la capacità d’immaginarle e realizzarle.