Forse c’è qualcosa di sbagliato nella nostra educazione di base, dice il saggio, dopo aver assistito a qualche spettacolare dibattito nei salotti della tv o quando legge di Greta e dei suoi followers. Si ha l’impressione, dice, che a certi nostri concittadini manchi, o sia ancora allo stato di seme, la cultura ecologica. Forse è così. Ma questo spiegherebbe il contrario sempre attuale, cioè il sapere del contadino “che dà del tu alla Natura” senza pensarsi ambientalista.

Forse si devono chiarire i concetti. Per esempio, ormai è evidente che c’è unità e non separazione fra natura e umanità, non c’è un padrone del mondo e un suo servo, come non c’è un vivente e un inerte: c’è il vivente, e basta.

Altro esempio: c’è differenza fra natura e ambiente: noi viviamo dentro una Natura edificata in (gran) parte dall’Uomo che vi si è ambientato. Il mondo èstato adattato alle nostre esigenze di specie dominante, alla nostra crescita esponenziale che “divora” gli spazi planetari: per fortuna, verrebbe da ironizzare, i mari e gli oceani non sono territori edificabili! Con l’eccezione di Dubai, naturalmente.

Ascoltando e leggendo, si riconoscono due valori associati allo spirito ecologista: una più acuta sensibilità nelle donne, dotate di pietas verso la sofferenza e la cura delle ferite: del pianeta, in questo caso; e poi c’è un fondo di religiosità che traspare, probabilmente promossa dalla famosa enciclica “francescana” Laudato si’ pubblicata dal papa nel 2015. Però, obietta il laico, l’ecologia non è una religione, anche se i cattolici guardano al mondo come il Creato, opera divina per l’Adamo e la Eva genitori dell’umanità.

Pensierino della sera: nessuno nasce ecologico, dice il buon senso, ma tutti possiamo diventarlo.

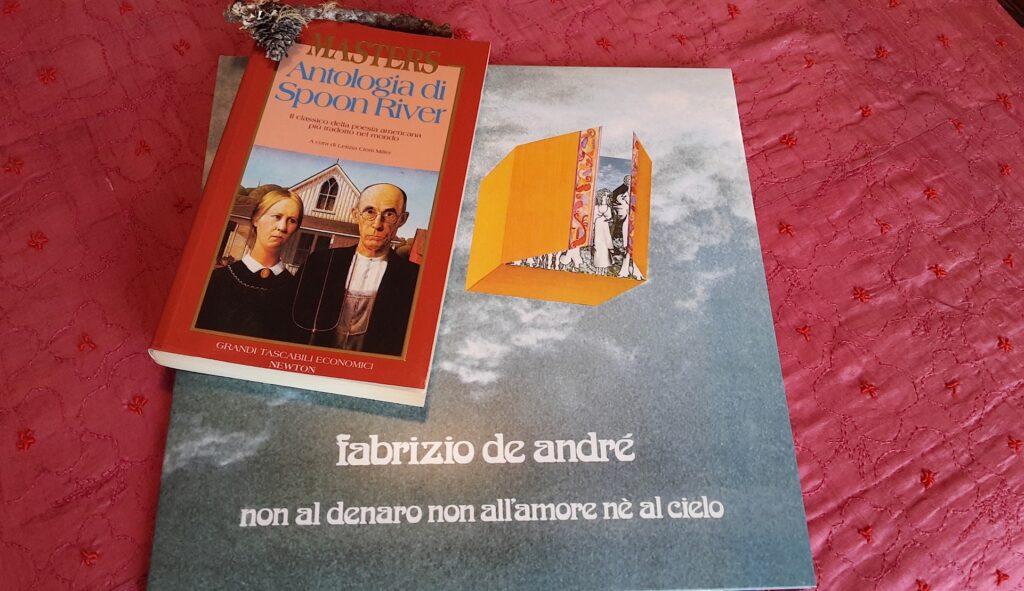

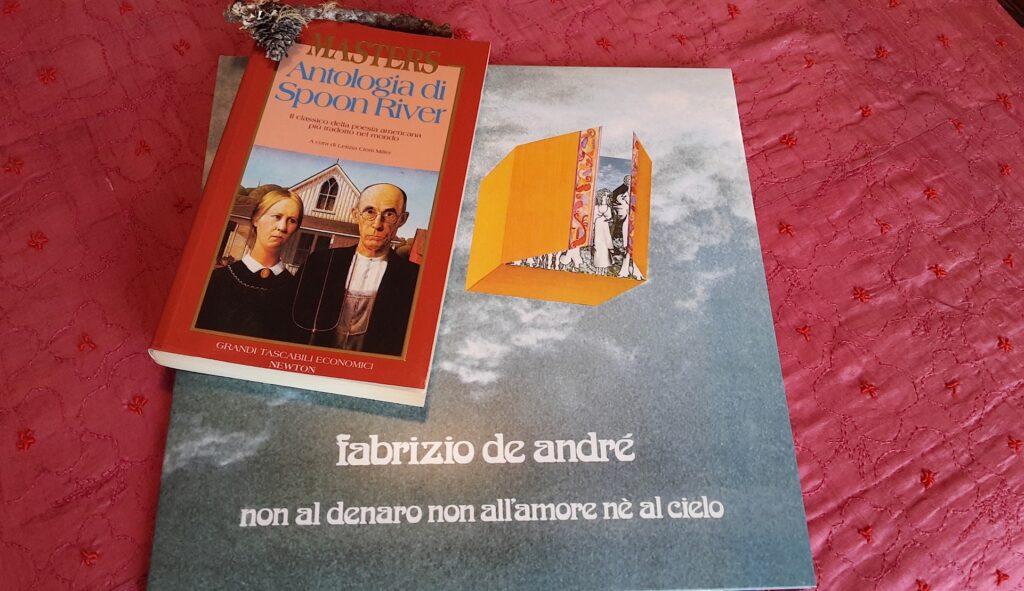

Quasi una “Spoon River”

Dei giornalisti e dei giornali nostrani se ne dicono tante, e spesso negative. Ma dimentichiamo che sono necessari, sono un complemento dell’esistenza in un mondo invaso dall’informazione senza limiti. Direi che ne abbiamo bisogno, sia nella veste digitale di oggi sia in quella cartacea: e in particolare in presenza di eventi clamorosi come pandemia, crisi economica, guerre, clima “impazzito”. E, per ultimo, il naufragio dei migranti davanti alla costa calabrese: per noi veneti, la storia rigurgita la memoria delle stragi di nonni e bisnonni sulla via delle “Meriche”.

Oggi il mare Mediterraneo è diventato “un profondo cimitero”, e dovremmo guardarlo come un luogo dall’ecologia tragica, reso sacro dai mille sacrificati sulle rotte della Speranza.

I giornali, dicevo: agli occhi delle persone sensibili, sono diventati la replica delle pagine della non dimenticata Antologia di Spoon River (1943 in edizione italiana) dell’americano Edgar Lee Masters: anche sui giornali, come nel libro, le pagine sono piene di racconti-necrologi, con in più, oggi, le fotografie degli sventurati naufraghi di Cutro (26 febbraio, era una domenica). Ma ogni pagina contiene in verità schiere di lapidi e scarni epitaffi scritti da pietosi cronisti sulla carta destinata a durare un giorno.

Vi leggiamo decine di nomi di fuggiaschi rubati dal mare tempestoso e troppi sono di bambini: Akef, Hadija, Hassan, Maewa, Taijb…, ma vogliamo credere che l’elenco continuerà in paradiso.

I giornali scrivono che si può sfuggire all’inferno della disumanità e morire sulla spiaggia della libertà, evadere da una dittatura teocratica o militare e affogare in vista dell’Europa libera, la meta sognata. Noi possiamo dire così: i quotidiani ci narrano di tragedie sconvolgenti, di stragi epocali per le quali la pietà non basta: quelle anime sepolte in mare reclamano da noi qualcosa che non sia solo il compianto. E aggiungiamo: quelle pagine luttuose, autentiche lapidi di carta, vanno lette con profondo rispetto, dovuto anche ai giornalisti che le scrivono.

Pioggia

(poesia)

Anche sulle aree deserte

come a volte nel cuore

le parole consolatrici

cadono verdi piogge con sussurro di zampilli.

L’aria trema di fresche folate

sugli aridi cespi e vi fiorisce il canto

chiassoso della raganella.

Sono tempi di un felice calendario,

tempi di gaudio, quelli, mentre l’acqua scorre

nelle bocche assetate della terra

cotta, straziata dalle cocenti vampe

che accendono anche il tuo volto

di segreti rossori adolescenti.

Dove mai risalire se non alle supreme fonti

dell’allegria quando nel liquido concerto

gioisce il tuo villaggio? Dove perdersi

se non con l’occhio ansioso nei piovaschi

che hanno strade mutabili come il tuo pensiero?

Lascia che il tempo esploda

nelle sue forze antiche,

come la semente nelle sue radici.

E il frutto acerbo nella più dolce polpa

e le tue vecchie mani disarmate

nella profonda luce dei miracoli.

Marco Pola

Da Il sonno delle lucertole

All’insegna del pesce d’oro di Vanni Scheiwiller

Milano 1991