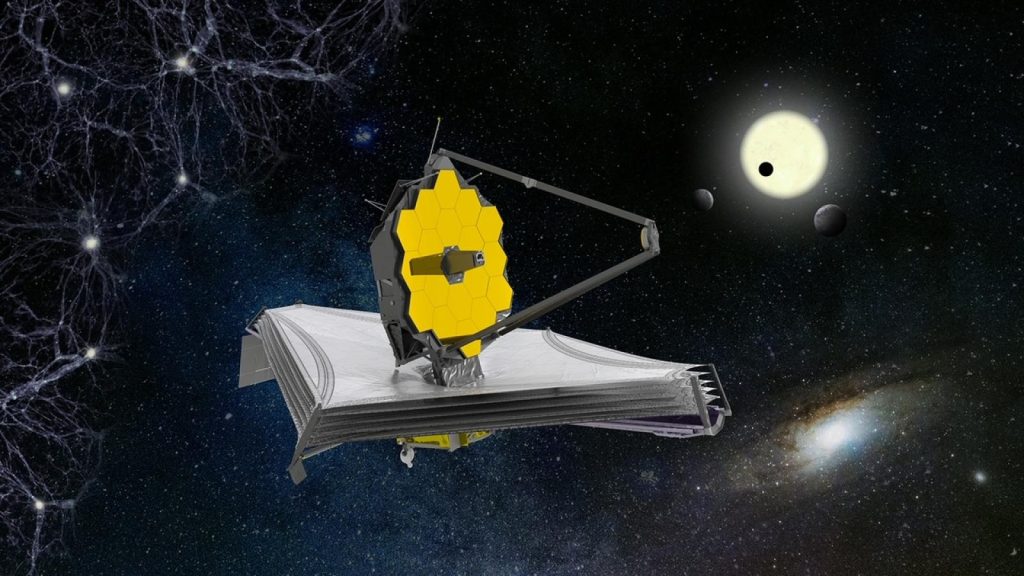

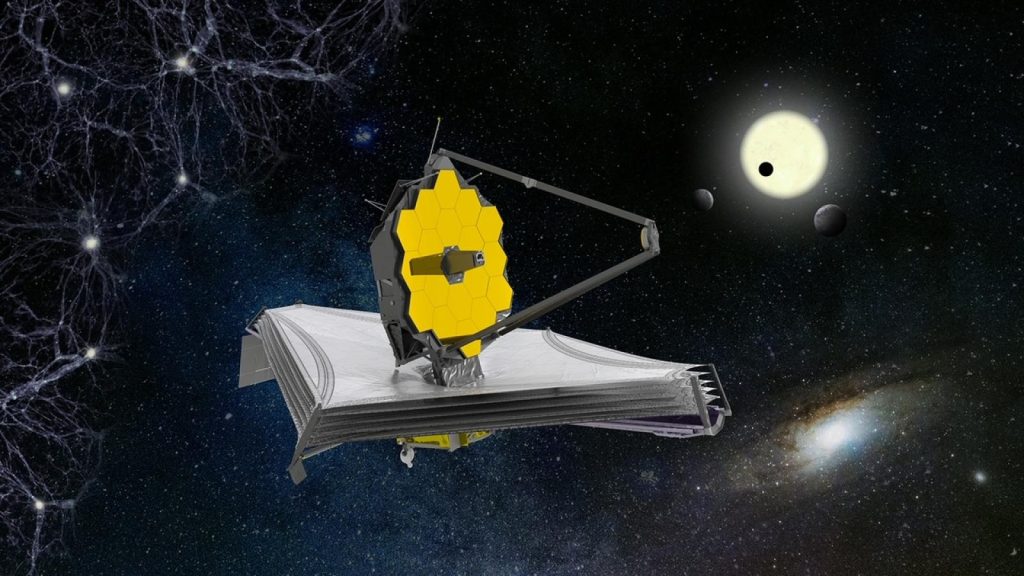

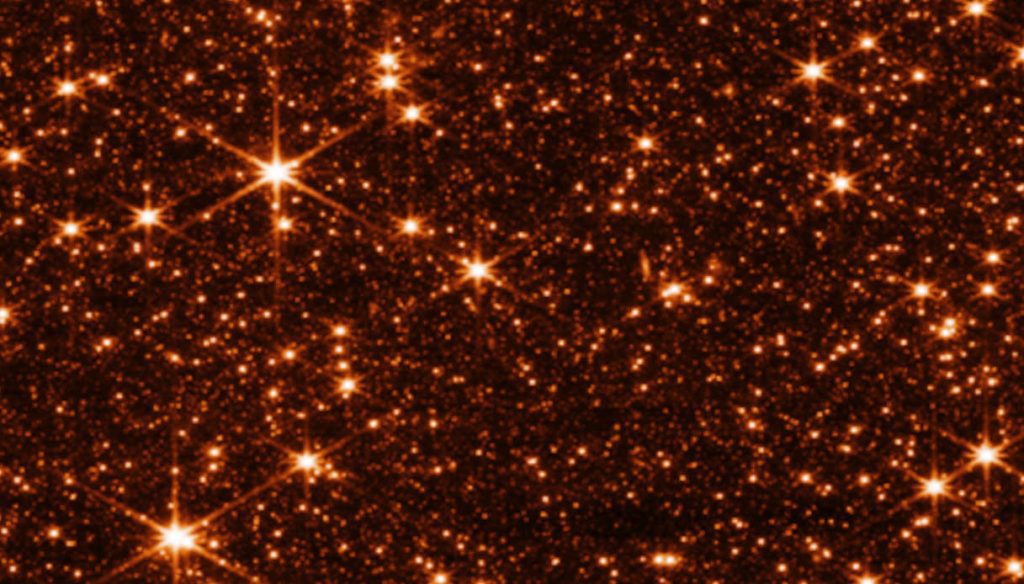

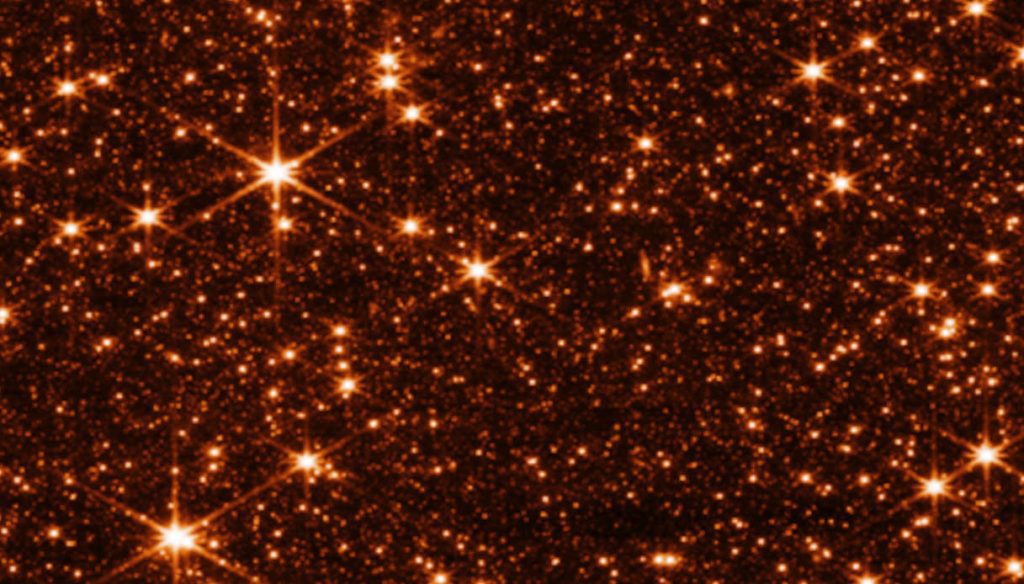

Il telescopio spaziale WEBB, lanciato in orbita a Natale dell’anno scorso, ci ha regalato una foto storica, aprendo all’umanità la possibilità di affacciarsi quasi all’alba del Big Bang. Indietro di 13 miliardi di anni.

“Il James Webb Telescope ha appena aperto i suoi occhi e ci sta subito rivelando un Universo assolutamente nuovo, con dettagli mai visti finora – racconta in esclusiva a enordest.it l’astrofisico Marco Castellani, ricercatore INAF (Istituto nazionale di astrofisica) all’Osservatorio astronomico di Roma. – Tra le caratteristiche più importanti di uno strumento così potente, la capacità di “guardare nel passato”.

“Questo si spiega, in termini fisici, per la velocità della luce (circa 300mila KM/secondo), che non è infinita e dunque impiega del tempo a pervenirci, come risulta evidente nelle osservazioni astronomiche. Il James Webb riceve luce da oggetti anche molto lontani: questo vuol dire che la luce che riceve è partita anche molti miliardi di anni fa, quando quello stesso oggetto era magari in una fase evolutiva diversa. Dunque riceviamo “immagini” che sono “istantanee” di un Cosmo assai più giovane di quello di oggi, anche molto più giovane: se gli oggetti sono molto lontani potrebbero perfino non esistere più, nel momento in cui riceviamo la loro luce. In un certo senso, più un telescopio è potente, più costituisce un’ottima “macchina del tempo”, e il James Webb non fa certo eccezione!”

Dottor Castellani, come funziona una foto a raggi infrarossi? Cosa sono gli infrarossi e perché ci permettono di rilevare la luce trasmessa 13 miliardi di anni?

“La luce infrarossa è della stessa natura della luce ordinaria, ovvero è parte di ciò che i fisici chiamano radiazioni elettromagnetiche. Solamente, in questo caso le onde possiedono lunghezze appena più ampie di quelle che possono ricevere e decodificare i nostri occhi, che si sono evoluti per registrare segnali in uno specifico intervallo in lunghezze d’onda (guarda caso quelle dove la luce del Sole è massima). Osservare in infrarosso è una scelta di campo assolutamente fondamentale per questo nuovo telescopio (e per altri che verranno, come Euclid).

“In questo ambito di lunghezze d’onda troviamo infatti i segnali delle galassie più lontane, la cui luce è stata “stirata” nell’infrarosso, a motivo del fatto che si stanno allontanando da noi, per un effetto fisico ben conosciuto che si chiama “effetto doppler”, ma anche le zone di fresca formazione stellare, dove l’infrarosso riesce assai meglio della luce ordinaria, a penetrare negli strati di gas e polveri. Dunque ricorrendo all’infrarosso, possiamo investigare con grande efficacia ambiti tra loro anche molto diversi”.

“Guardare nel passato”: la luce ha viaggiato nello spazio tempo per 13 miliardi di anni prima di essere captata dal telescopio Webb, ma in questo lunghissimo viaggio, non ci possono essere state interferenze in grado di trasformare/deformare la luce in modo anche molto più sostanziale dell’effetto “lente gravitazionale”? Possiamo ritenere questa immagine davvero aderente ad un ammasso di galassie di 13 miliardi di anni fa, e perché?

“Dobbiamo sostanzialmente tenere presente un fatto, che il nostro Universo è davvero molto ampio. La luce può viaggiare per molti miliardi di anni senza incontrare sostanzialmente grossi ostacoli: ecco perché riusciamo a vedere galassie tanto lontane! Ricordiamoci poi che la luce è portata dalle particelle chiamate fotoni che non possiedono massa: questo le rende relativamente immuni da molte possibili interferenze, che coinvolgono invece le particelle che sono dotate di massa propria. Quando però il cammino della luce incontra un addensamento di massa importante, come una grande galassia, viene effettivamente distorto, in accordo con le leggi della relatività generale”.

“Più precisamente, la relatività ci spiega che non è tanto la luce a deviare, quando lo spazio in cui questa si propaga a cambiare geometria, ad “incurvarsi”. Le lenti gravitazionali, così come le osserviamo sono una splendida dimostrazione delle equazioni di Einstein e ci forniscono informazioni preziosissime sull’oggetto che osserviamo e sulla “lente” stessa – un oggetto di grande massa che appunto, piega lo spazio circostante – che si trova sulla linea di vista. E’ una teoria molto ben consolidata, verificata già in un grande numero di situazioni. Adesso, i dati che oggi ci arrivano dal James Webb la corroborano ulteriormente, consentendoci di comprendere nel dettaglio oggetti incredibilmente lontani da noi”.

L’immagine ritratta dal Webb telescope cosa ci può dire di queste galassie antichissime: si tratta di galassie in qualche modo simili a quelle a noi più vicine nel tempo e nello spazio? Ci sono caratteristiche che le rendono completamente differenti, e nel caso perché?

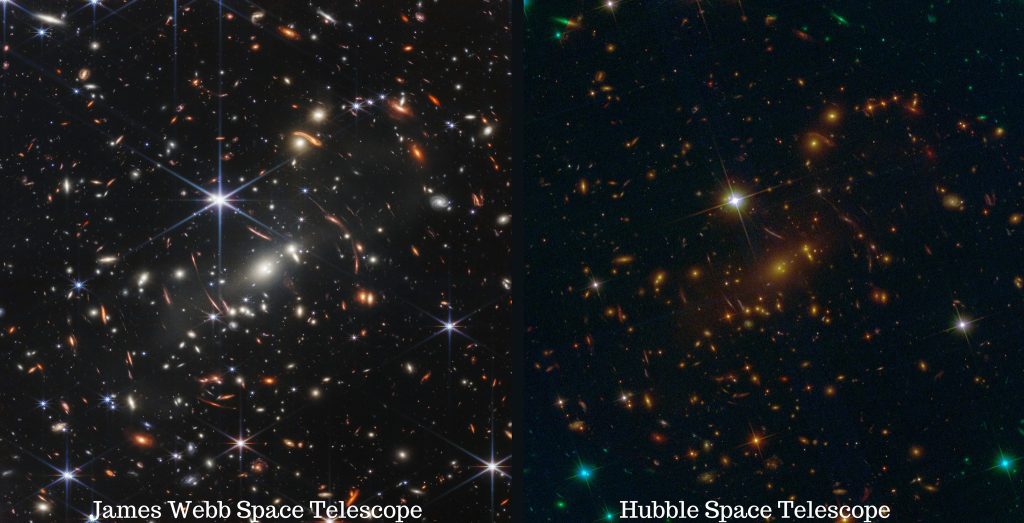

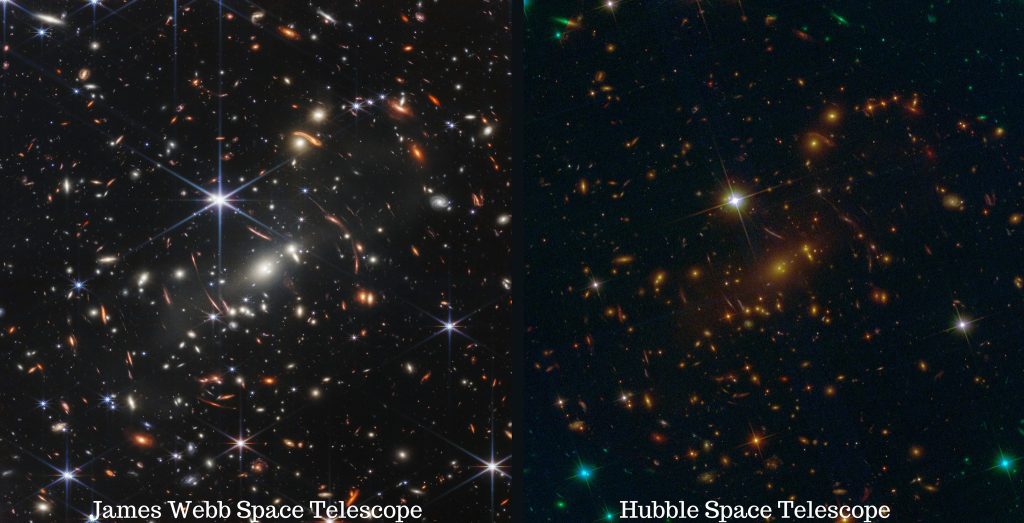

“Vedere indietro nel tempo nel caso di queste galassie ci consente di capire appunto come fossero molti miliardi di anni fa. L’evoluzione delle galassie è un argomento al centro di diversi studi. E proprio i dati del “primo campo profondo” del James Webb ci permetteranno di comprendere molto più in dettaglio il tragitto evolutivo di queste grandi strutture. I nuovi dati ci mostrano galassie come erano anche 13 miliardi di anni fa. Questo non ha confronto con i dati precedenti derivati anche del Telescopio Spaziale Hubble. In particolare gli scienziati hanno ora informazioni importanti riguardo la composizione chimica delle prime galassie. E le stanno già iniziando a confrontare con i dati che già possiedono, riguardanti le galassie vicine. Sarà dunque proprio questa indagine a dire se ci sono differenze sostanziali tra le prime galassie e quelle attuali. Corroborando uno o l’altro dei diversi modelli teorici di evoluzione galattica”.

Si stima che il Big Bang sia avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa. Quindi le immagini del campo profondo del James Webb potrebbero risalire soltanto a poche centinaia di milioni d’anni dopo questo evento. La cosmologia ipotizza una “singolarità” da cui si è poi innescato il processo chiamato Big Bang. Che ha avuto diverse fasi anche nello stadio iniziale (per esempio periodo di inflazione etc) a sottolineare che luce, massa ed energia sono comparse e si sono evolute gradualmente. Fino a conformarsi nel modo che possiamo studiare ora anche noi terrestri. Non vi è una contraddizione tra le fasi iniziali ipotizzate dalla cosmologia come immediatamente successive al Big Bang e questi ammassi di galassie? Esse appaiono già come manifestazioni evolute e strutturate in poche centinaia d’anni

“Non c’è alcuna contraddizione, perché quanto stiamo vedendo ora si inserisce perfettamente nel quadro teorico dell’evoluzione dell’Universo dal momento del Big Bang in avanti. Il modello del Big Bang infatti prevede che le prime strutture cosmiche si siano formate già 200 milioni di anni dopo lo “scoppio” iniziale. Ovvero realmente molto presto. Le previsioni – che finalmente potremo verificare ed in caso confermare – sono di stelle molto più massicce di quelle a cui siamo abituati adesso. Per la precisione, in un intervallo che va dalle 30 alle 300 volte la massa del Sole”.

“In sintesi, le capacità del James Webb – davvero senza precedenti – ci restituiscono una visione dell’universo primordiale assolutamente inedita. Quello che vediamo con il nuovo telescopio si inserisce perfettamente in questo quadro teorico senza creare alcuna contraddizione. Possiamo anzi dire che fenomeni come le lenti gravitazionali e ciò che vediamo di nuovo confermano sostanzialmente lo scenario ipotizzato. Che pure possiede diversi elementi ancora aperti, che attendono – anche grazie a questi nuovi dati – una migliore e più compiuta comprensione”.

Potremmo arrivare a risalire ancora più indietro nello spazio tempo fino ad incontrare le strutture primigenie di materia ed energia successive al Big Bang? Intendo le strutture delle prime forme rilevabili nel momento in cui fu la luce…

“I dati del James Webb già ci portano ad ammirare un Universo veramente lontano dal suo stato attuale. Popolato di stelle e galassie così antiche quali non erano mai state viste. Per andare ancora più indietro nel tempo, ci verrà presto in ausilio un altro grande telescopio spaziale, ovvero Euclid. Adifferenza del James Webb – un telescopio “multifunzionale” adatto dunque ad una vasta serie di osservazioni – è espressamente progettato per indagare l’Universo primordiale. Giova dire che Euclid è un progetto europeo (gestito appunto dall’Agenzia Spaziale Europea, l’ESA). Dunque possiamo constatare piacevolmente come la decodifica dei segreti profondi del Cosmo si qualifichi già da molti anni come una impresa squisitamente “transnazionale”. In cui tra l’altro – vogliamo sottolinearlo – l’Italia si trova a giocare un ruolo di primo piano”.

Come possiamo descrivere le altre prove del Big Bang che già conosciamo: ad esempio la radiazione cosmica di fondo?

”La radiazione cosmica di fondo rappresenta una delle prove senz’altro più convincenti della validità dello scenario del Big Bang. Altre prove sono da rintracciarsi, ad esempio, nella abbondanza dei vari elementi chimici che si registra nel Cosmo, che è proprio quella che predice il modello stesso, e ovviamente nell’allontanamento reciproco delle galassie. La radiazione di fondo si presenta nella forma di un “segnale” distribuito con straordinaria omogeneità per tutto il cielo. Corrispondente ad una radiazione che emetterebbe un corpo tutto nero, posto ad una temperatura di poco inferiore ai tre gradi Kelvin. Ovvero molto vicino allo zero assoluto. E’ stata scoperta in modo quasi casuale verso fine degli anni sessanta. Ma la cosa curiosa è che parallelamente al gruppo che la scoprì vi era un altro gruppo di scienziati. Che – perfezionando i conti del modello del Big Bang – era arrivato proprio in quegli anni a postulare la inevitabile presenza di una radiazione di tale tipo”.

“In quella occasione, dunque, teoria ed osservazioni si incastrarono insieme per dare una inedita robustezza al quadro d’insieme. Che è ancora oggi assai difficilmente spiegabile se ci allontaniamo dal framework del Big Bang. Infatti ci sono stati diversi tentativi – quelli più fondati risalgono alla conclusione del secolo scorso, compiuti da scienziati autorevoli come Fred Hoyle – per spiegare la radiazione di fondo secondo scenari alternativi. Ma non sono mai risultati sufficientemente convincenti. Oggi siamo sostanzialmente d’accordo, il Big Bang è accaduto. L’eco di questo “grande scoppio” pervade ancora il nostro Universo ed è misurabile con i nostri radiotelescopi. Insieme con i dati del James Webb queste evidenze costituiscono un architrave ancora più robusta. Dunque, la teoria del Big Bang funziona bene, è più semplice e spiega meglio le osservazioni rispetto a tutte le varie teorie alternative che sono state proposte finora. Ed è quindi accolta dalla grandissima maggioranza degli addetti ai lavori”.

Materia ed energia oscura restano un mistero, conosciamo soltanto il 5% di ciò che compone l’universo osservabile…

“E’ un Cosmo pieno ancora di incognite ed interrogativi, quello su cui ha appena aperto gli occhi il James Webb. Per questo guardiamo con grande interesse ai dati che ci potrà inviare. Perché c’è tanto da capire e con uno strumento formidabile come questo, sicuramente molte incognite si chiariranno. Fino all’apertura di nuove domande, più complesse e più sottili, secondo una dinamica di perpetuo rilancio, come è sempre avvenuto”.

Nota biografica Marco Castellani

Marco Castellani, ricercatore astronomo all’Osservatorio Astronomico di Roma dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). Laureato con una tesi sull’eccesso ultravioletto delle galassie ellittiche, dottorato in astronomia con una tesi sulla popolazione stellare delle galassie nane. Professionalmente si occupa di evoluzione stellare e fa parte del team scientifico del satellite GAIA dell’ESA (Ente Spaziale Europeo). Si occupa anche di didattica e divulgazione. Dal 2020 partecipa al “Gruppo Storie” dell’INAF ed è nel comitato di redazione della testata Edu INAF (edu.inaf.it). Il suo blog è raggiungibile all’indirizzo stardust.blog.

La conferma della teoria dei Big Bang, già aiuta a stabilizzare l’ impostazione di base nella conoscenza dell’ Universo.

Ci aspettiamo che James Webb ci faccia conoscere ancora qualcosa di ciò che si è verificato, tra le galassie, negli ultimi 13 mld di anni…

Ma il mistero che avvolge ancora il 95% dell’ Universo ci terrà in campana ancora per anni o per secoli?

Intanto, grazie Marco perpp i continui aggiornamenti.