Dunque, il Fondaco dei Tedeschi è chiuso. Avevamo pronosticato questo fallimento, che non è economico ma culturale. Ne avevamo anche fatto un libretto (A. Bianchini, M. Coglitore, G. Dalla Costa, A.A. Semi, Un altro Fontego, Cafoscarina, 2012) ora alla seconda edizione. Però bisogna avere il coraggio di osservare che si tratta di un fallimento anche altamente simbolico, perché rappresenta e raffigura un limite contro il quale ogni tanto capita che qualcuno vada a sbattere. Un limite di pensiero (culturale e politico) che forse può insegnarci qualcosa.

Un fallimento che fa arrabbiare

In ogni caso chiariamo subito che non c’è nulla da piangere, quelli che hanno rinunciato all’impresa non sono certo dei poveracci, non ci hanno perso, solo speravano di guadagnare ancora di più. Semmai, come al solito, pagheranno i dipendenti. Ci sarà un po’ di rumore, poi le acque si quieteranno e i malcapitati se la metteranno via, come al solito appunto. C’è più da arrabbiarsi che da piangere.

Ma, appunto, si tratta di una situazione che rappresenta lo stato del nostro paese e quello della nostra città. Per quanto riguarda il primo, l’Italia ha sempre sofferto della mancanza di una classe imprenditoriale vera e propria: a partire dai grandissimi, i nostri imprenditori sono sempre stati ‘foraggiati’ dallo Stato e hanno sempre seguito la politica di chiedere aiuti pubblici e nascondere gli utili privati. Ci ringraziano le banche estere e anche quelle italiane. Non è il caso di farne una questione morale, relativa alla eventuale evasione fiscale, quanto invece una questione culturale: mediamente, i nostri imprenditori non hanno lo sguardo lungo, non intravvedono le prospettive future, badano al guadagno rapido e immediato e, soprattutto, in genere non badano al contesto in cui si muovono. Qualche eccezione c’è stata (Del Vecchio a Agordo, ad esempio) e anche qualche fallimento (in passato: Adriano Olivetti) benché ‘glorioso’.

Un fallimento dovuto solo alla preoccupazione di fare soldi

Per quanto riguarda i proprietari del Fontego, la storia degli investimenti Benetton a Venezia fa testo, dal Tronchetto a S. Clemente all’isolato di S.Marco-Calle Vallaresso fino al Fontego. Beninteso, se gli imprenditori badano solo all’utile immediato fanno il loro mestiere (magari appunto in modo miope) ma il problema italiano e veneziano è che non solo non c’è stata una visione ampia e colta da parte dell’imprenditore ma non c’è stata nemmeno una interazione costruttiva con l’istanza pubblica, la quale dovrebbe tenere d’occhio il bene comune. Anche nel caso del Fontego, il Comune di fatto si è preoccupato di “far schei” (magari pochi, i sei milioni promessi dalla proprietà al Comune), dimostrandosi incapace di interagire con la proprietà indirizzandola verso una prospettiva nuova e utile a tutta la città. Ne consegue che quello attuale è un fiasco condiviso.

Il Fontego trattato come una qualsiasi boutique

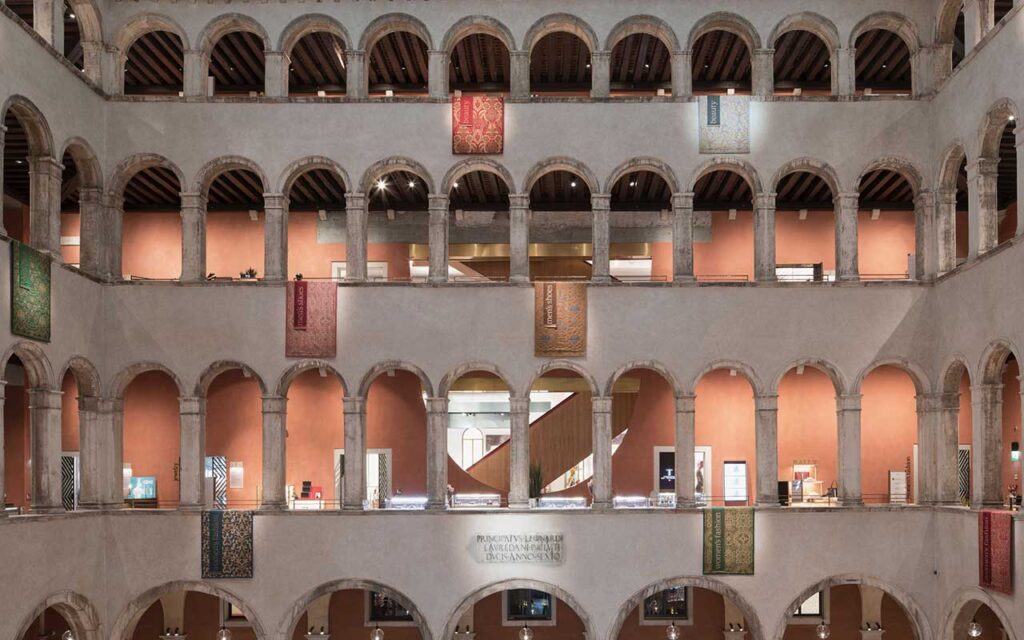

Perché, in fondo, avere a disposizione come proprietari un edificio come il Fontego nel cuore di una città come Venezia e pensare di farne solo una grande bottega dove vendere prodotti che si possono trovare dovunque (chissà perché i cinesi dovrebbero acquistare a Venezia ciò che possono trovare a Shangai o Pechino? E lo stesso vale per americani, francesi, inglesi ecc.) è un pensiero sostanzialmente miserabile. E il Comune come istanza rappresentativa dei cittadini di fronte ad una prospettiva del genere non ha espresso un pensiero altrettanto misero e decadente? Sì, aprite una bottega ma dateci un po’ di soldi. Roba da mendicanti.

Il bene comune avrebbe richiesto un di più di pensiero, una spinta verso qualcosa di fortemente innovativo, creativo, utile alla città e ai suoi visitatori. Il fatto è che il bene comune riguarda tutti, mentre il Comune, da tantissimi anni, guarda alle singole ‘categorie’.

Il fallimento del Fontego e la sfiducia dei cittadini

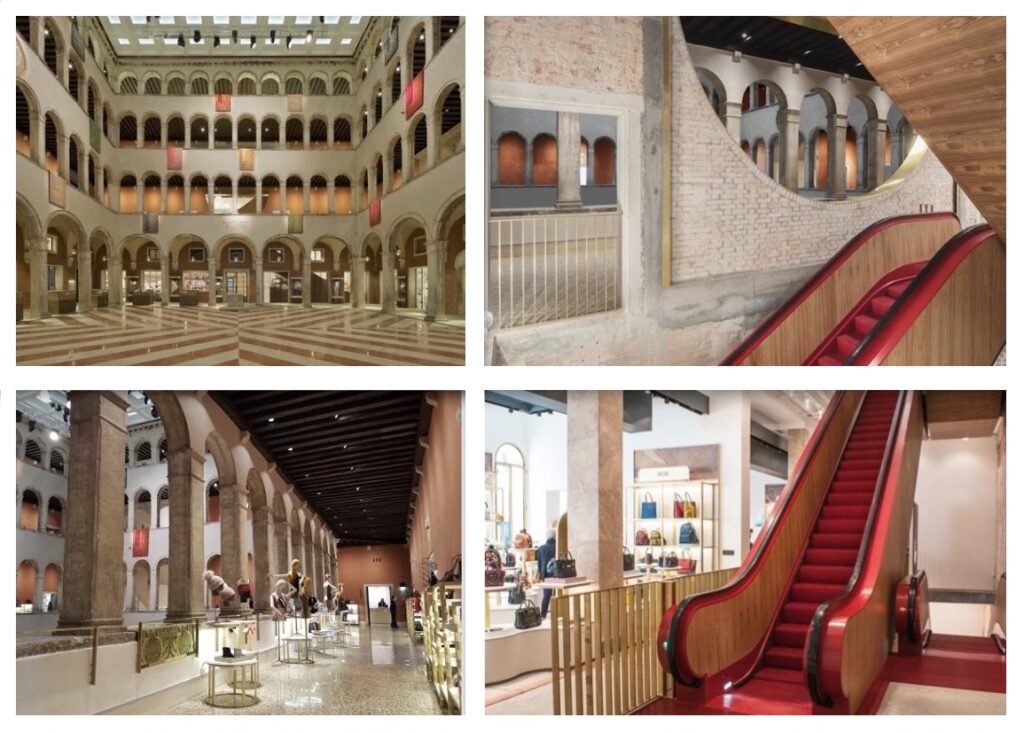

A proposito di bene comune, bisognerebbe chiedersi se ne faccia parte anche la fiducia dei cittadini nei riguardi delle istituzioni. E poi chiedersi quanto abbia inciso sulla (s)fiducia dei cittadini il cosiddetto restauro del palazzo del Fontego. Il veneziano che sa di trovarsi di fronte ad ostacoli pressoché insormontabili per qualsiasi lavoro-modifica edilizia, col timore costante del combinato disposto Sovrintendenza/Comune, ha visto trasformare un palazzo cinquecentesco, demolire il pozzo centrale, aprire una vistosa terrazza sul tetto, costruire scale mobili, sventrare gli interni, avendo la conseguente sensazione che Comune e Sovrintendenza fossero forti con i deboli e deboli con i forti. Sensazione giustificata? Che lo sia o no, sta il ontegofatto che l’impresa/Fontego è stata vista così e non ha certamente aumentato la fiducia dei cittadini nei riguardi delle istituzioni, ha assunto insomma il valore simbolico del privilegio vincente rispetto alla legge uguale per tutti. Legale, illegale? È irrilevante la realtà giuridica, mentre è rilevante la realtà simbolica. In epoca di astensionismo vincente, i politici farebbero bene a tener conto di questi fattori.

Un fallimento che non ha tenuto conto dei tempi che cambiavano

A questo punto, però, mi sono chiesto di che cosa stessi scrivendo: non stavo ancora pensando ad un progetto alternativo per il Fontego? Non sarebbe letteralmente anacronistico? Perché, se ripenso a quel che avevamo scritto dodici anni fa, debbo dire che ormai il contesto urbano è molto cambiato e che è onesto guardare alla realtà attuale, ad esempio chiedendosi se la città esiste ancora. La risposta, purtroppo, è: no. Dal punto di vista demografico Venezia (non il Comune, la vera Venezia) è ormai morta, nel senso che non ha più la possibilità di sopravvivere, le classi di età con capacità riproduttiva essendo molto ridotte rispetto alle classi più anziane. Dal punto di vista politico-elettorale, i cittadini veneziani rappresentano meno di un quarto della popolazione del Comune e dunque non hanno alcun peso politico. Dal punto di vista economico la città è stata sempre più acquistata da gruppi finanziari, industriali, alberghieri, commerciali stranieri. Anche molte delle nuove fondazioni culturali sono dovute a imprenditori culturali stranieri. Palazzo Grassi è stato solo uno dei primi esempi, tante altre fondazioni, piccole o grandi, hanno seguito.

Cosa fare ora?

Certo, la prospettiva che indicavamo allora (quella di investire sul “buco” veneziano in campo scientifico e tecnologico) era allettante ma avrebbe senso ancor oggi? O non è meglio prendere atto della realtà ed entrare in una logica di fondazione di una realtà nuova? Questa realtà futura dovrà obbligatoriamente tener conto (a) della necessità di una nuova popolazione, (b) delle enormi spese che saranno imposte dall’avanzamento del mare, (c) della dimensione reale di Venezia, (d) delle difficoltà e dunque dei costi crescenti del vivere a Venezia. Perché senza una popolazione la stessa Venezia materiale decadrebbe rapidamente, perché l’innalzamento del livello del mare obbligherà a spese spaventose e a progettazioni del tutto nuove (quale laguna per quale Venezia?), perché nei pochi ettari veneziani non ci possono stare milioni di persone, perché le limitazioni conseguenti renderanno sempre più difficile e non solo più costoso ma anche sempre più differente vivere a Venezia rispetto al vivere in terraferma.

Un fallimento dal quale bisogna ripartire per il futuro

Ovviamente, tutto ha un termine, anche le città e non è affatto detto che Venezia debba essere eterna. Se non si terrà conto dei fattori suindicati, Venezia finirà e magari si potranno portare in salvo molte delle opere d’arte e dei depositi culturali lasciando alla natura fare il resto.

Ma se non si vuole entrare in questa prospettiva (che, penso, molti coltivano di fatto, senza dirlo) è possibile cominciare a fare qualcosa? A mio avviso molte cose si potrebbero fare e, soprattutto, molte cose si potrebbero non fare: ad esempio i cosiddetti eventi, che richiamano grandi masse e che premiano solo alcune categorie; non si vede perché il Comune debba farli, semmai le categorie interessate potrebbero proporli e pagarseli.

Il Fontego ci interroga viceversa per quel che si potrebbe fare: quali attività collocare lì che attirino una nuova popolazione di visitatori e che raffigurino possibilità nuove di fruire della città? Quali spazi di pensiero, quali avventure culturali possono essere tali da invitare a risiedere a Venezia? Quale polo di investimento (anche economico) sul futuro creare in uno spazio così favorevole – per la sua struttura – al dialogo?

Penso che – coerentemente – l’attuale proprietà non stia coltivando risposte a questi interrogativi, che però mi sembra utile riproporre.