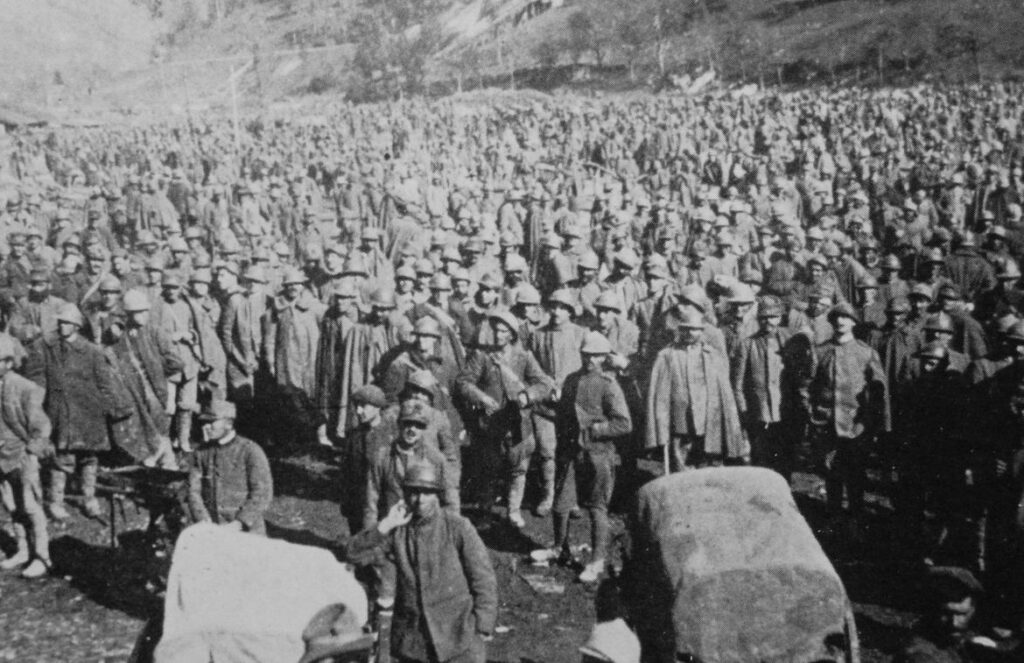

Caporetto è il nome di un piccolo paese che ora si trova in Slovenia, ma nel linguaggio comune di noi Italiani significa soprattutto “disfatta” in memoria di quel 24 ottobre 1917, quando l’Italia, durante la Prima Guerra Mondiale, conobbe la più grande sconfitta bellica mai subita dal suo esercito a opera del nemico. Tonnellate di gas tossici e proiettili di artiglieria si abbatterono sulle linee avanzate difese dalle truppe italiane. Nella breccia aperta migliaia di soldati austriaci e tedeschi attaccarono lo schieramento italiano. I combattimenti durarono un’intera giornata, alla fine della quale i generali italiani diedero l’ordine di ripiegare. Fu una ritirata che continuò per un mese e si fermò solo sulla famosa linea del Piave contando perdite immani. Quarantamila soldati italiani furono uccisi o feriti e altri 365 mila vennero fatti prigionieri.

Il nemico spunto per Chiara Polita

Questo è il presupposto da cui prende avvio il romanzo di Chiara Polita, Siamo l’acqua, siamo la terra, che ha vinto la XVIII Edizione del Premio Biennale di Narrativa Italiana Inedita Arcangela Todaro-Faranda. Un romanzo che non narra le vicende avvenute al fronte, ma l’altra guerra, quella che hanno combattuto uomini e donne delle terre di bonifica nel Veneto Orientale, in particolare nel territorio di San Donà di Piave e dintorni, dove a suo modo anche la popolazione è stata in prima linea, là dove “acqua e terra si confondono di continuo”, come afferma l’autrice. Là dove si è trasformata in arma l’acqua, utilizzando gli allagamenti nelle zone di bonifica, zone strappate con fatica alla palude – che portava la malaria, malattia e morte – in terra coltivabile, per fermare l’avanzata austriaca.

La delusione

Possiamo solo lontanamente immaginare come si dev’essere sentito uno dei protagonisti di questa narrazione corale, Giuseppe Sorgon, quando l’ingegnere del Consorzio di bonifica gli ha detto “Gli Austriaci hanno sfondato a Caporetto! I nostri si ritirano. Presto saranno qui. Dobbiamo andarcene e sarà distrutta anche la bonifica per proteggerci…” . Difendersi distruggendo le idrovore, il lavoro di una vita, la fatica di anni e anni per mantenere asciutta quella terra e permettere di coltivarla.

Uno studio sul nemico per una narrazione moderna

Chiara Polita ha studiato a lungo questo periodo storico utilizzando sia saggi che memorie di famiglia, diari dei parroci e altre fonti non ufficiali, e ce lo restituisce con sensibilità, forte partecipazione, raccontandoci l’esodo che quelle genti hanno vissuto, quegli ultimi che sono stati esclusi dai bollettini di guerra, ma che hanno subito anche loro forti perdite. Ci rende partecipi dell’abbandono delle case da parte della popolazione che non sapeva se e quando sarebbe tornata, degli sciacallaggi da parte dei pochi che erano rimasti, dei bambini perduti nella confusione della fuga, bambini che vissero come orfani senza esserlo davvero, perché non ritrovarono più la propria famiglia.

I personaggi

A parte il cinquantottenne Giuseppe Sorgon, i personaggi del romanzo sono tutti molto giovani: una maestra e i suoi bambini; tre bersaglieri sul Piave; il monsignore; l’aviatore e il “drago”; il medico del Piave, il dottor Perin che deciderà di rimanere nella parte occupata per soccorrere la popolazione; la giovane operaia dello jutificio che sarà abbandonato intatto di macchinari, prodotti e filati. Un mondo carico di vita sarà distrutto per salvare queste vite, un paradosso che ognuno dovrà accettare come inevitabile, una grande prova di responsabilità che vede tra i protagonisti anche Silvio Trentin, cittadino che molto ha dato a San Donà con il suo impegno civile, figura notevole anche per ciò che rappresenterà, in seguito, nella lotta antifascista.

Il paesaggio in primo piano

In questa guerra “invisibile” il paesaggio diventa protagonista, personaggio esso stesso al quale Chiara Polita dedica molte pagine, perché, come ha affermato in un’intervista “noi siamo il paesaggio che viviamo, fa parte della nostra storia, delle nostre radici e della nostra identità”.

La Grande guerra e il nemico

Chiara Polita vive a San Donà di Piave. Ha lavorato per molti anni in ambito museale, svolgendo in seguito attività professionale in campo culturale. Ha pubblicato tre sillogi poetiche e una raccolta di racconti. Alcuni suoi testi, tra prosa e poesia, sono stati utilizzati a teatro, attraverso la collaborazione con attori e musicisti. Ha inoltre una produzione saggistica relativa a storia e arte del territorio, incentrata negli ultimi anni sul tema della Grande Guerra.

Chiara Polita, Siamo l’acqua, siamo la terra, Romanzo, Bologna, Bononia Univerity Press, 2020.

Grazie Annalisa per l’attenzione che hai dedicato al mio romanzo e per aver saputo cogliere con cura e sensibilità aspetti significativi che lo caratterizzano, tra paesaggio e personaggi, ognuno dei quali affronta la propria guerra “invisibile” nel contesto di quella ufficiale.

Grazie a te per aver illuminato questo pezzo della nostra storia.