Tra le tante mostre dedicate al Sommo Poeta Dante Alighieri, nel 700esimo anno della sua morte, a livello nazionale spicca la mostra padovana “A riveder le stelle” organizzata dal Comune di Padova negli spazi adibiti alle esposizioni temporanee dei Civici Musei Eremitani. Per più motivi: perché il progetto curatoriale firmato da Barbara Codogno porta a dialogare con il Sommo l’arte figurativa contemporanea, ma soprattutto perché a Dante, nel viaggio allegorico, si unisce Giotto.

Padova vede le stelle dopo l’entrata nel patrimonio Unesco

Padova è da poco entrata a far parte del patrimonio dell’umanità Unesco grazie al suo percorso trecentesco di affreschi di Padova Urbs Picta. Affreschi che vedono capofila Giotto e la Cappella degli Scrovegni. Codogno costruisce così un dialogo tra i due geni coevi, entrambi fiorentini, entrambi fautori di rivoluzioni. Giotto nell’arte: la prospettiva, i sentimenti, i colori. Dante, padre dell’italiano moderno, nel linguaggio. Entrambi i due sono anticipatori della modernità.

Codogno fa riveder le stelle

Un’eredità che per Codogno è rintracciabile anche oggi e ce lo dimostra curando una mostra che ha più piani di lettura. Quello scientifico, inattaccabile, compiuto grazie il comitato scientifico del Comune di Padova; quello colto e alto, pieno di rimandi, evocazioni e studi approfonditi.

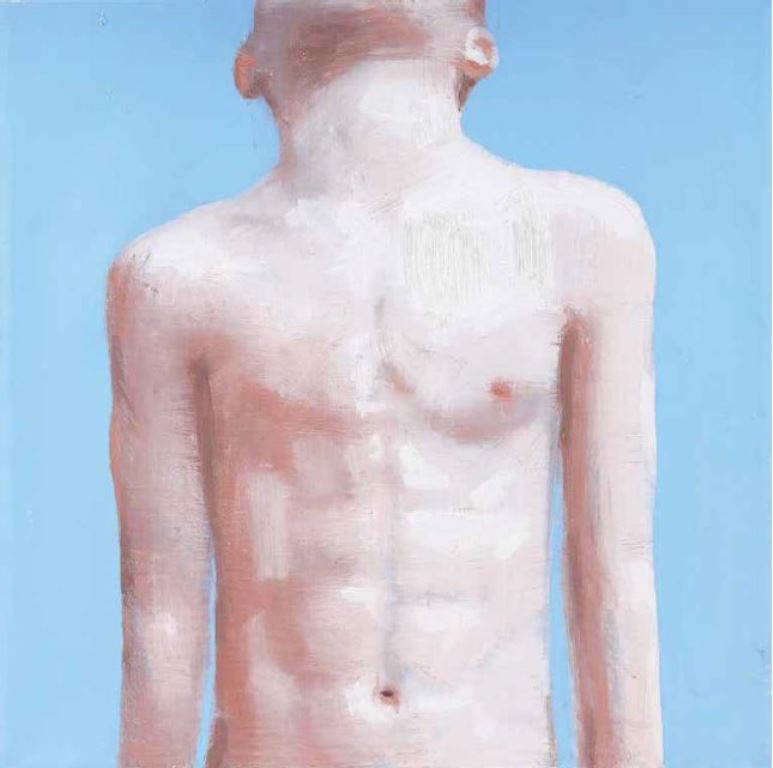

Ma la mostra ha la grande capacità di essere divulgata in maniera accessibile e quindi di offrirsi anche semplicemente come momento emotivo. Codogno costruisce il percorso congiungendo Giotto a Dante attraverso dei rimandi alla Cappella degli Scrovegni che dialogano con dei fraseggi danteschi. Entriamo quindi nella selva oscura per poi affrontare l’inferno, una sezione dedicata allo sprofondamento e alla caduta, una sezione è invece dedicata alla lussuria. Risolleviamo il capo dirigendoci nel Purgatorio per poi approdare finalmente al Paradiso dove la pace e l’azzurro ci consolano da un peregrinare negli abissi dell’anima.

Le stelle come raccordo

Massimo punto di raccordo tra i due autori medievali sono le stelle: le stelle di Giotto, ormai simbolo della Cappella degli Scrovegni, che ne decorano la splendida volta, e quelle invocate da Dante nell’ultimo verso dell’Inferno, quando con Virgilio, dopo aver superato le tenebre, il Poeta contempla il cielo stellato, presagio del nuovo cammino di luce e di speranza.

Gli Eremitani. Quale posto migliore per riveder le stelle?

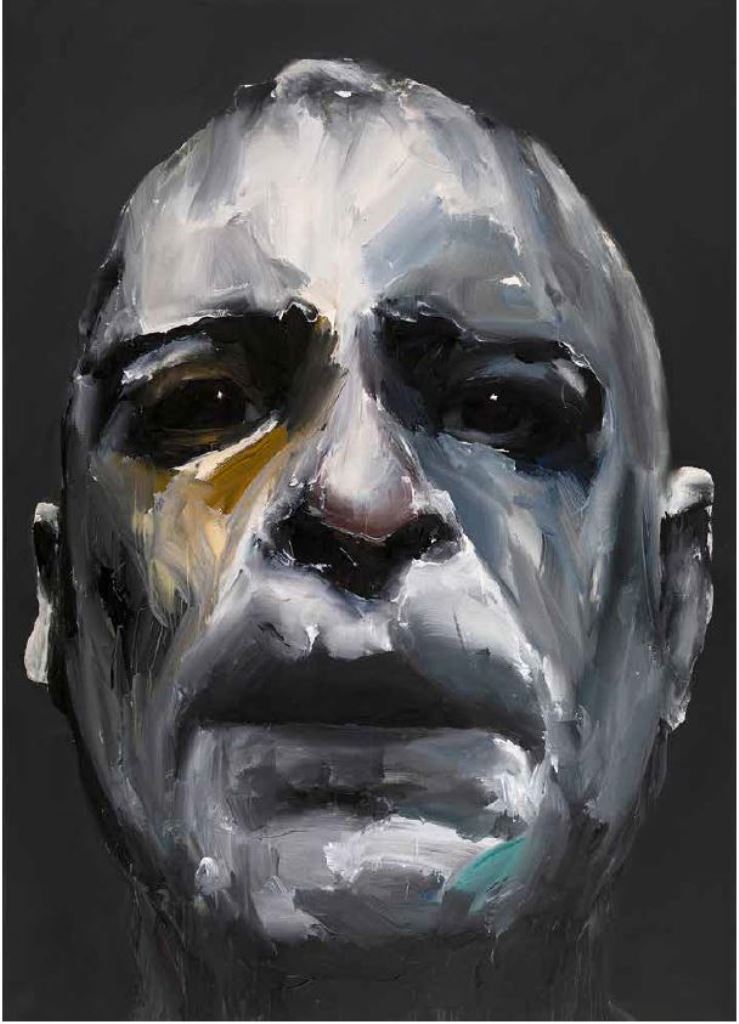

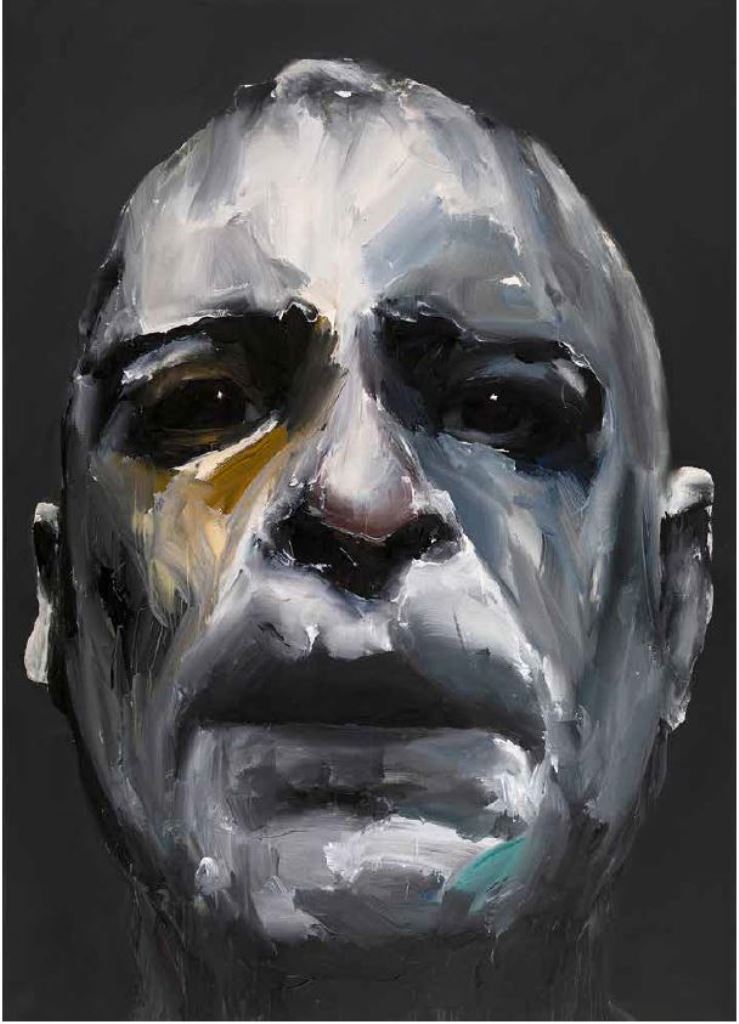

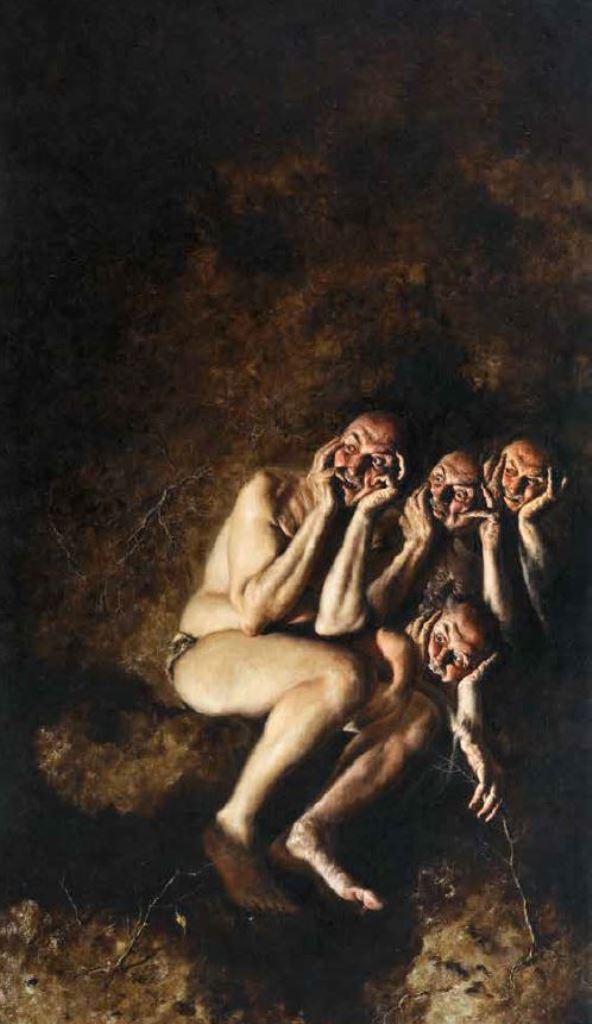

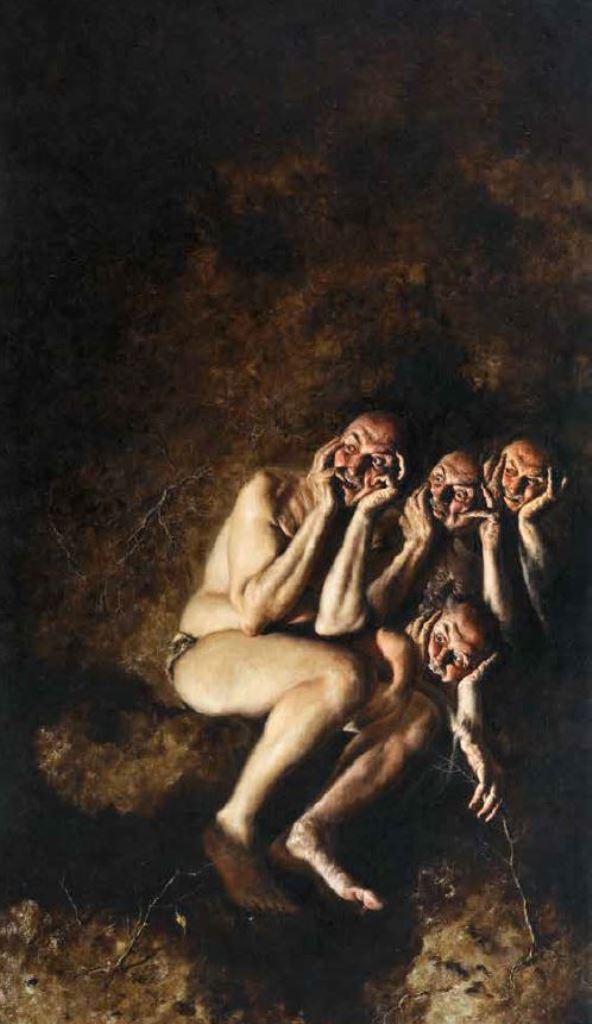

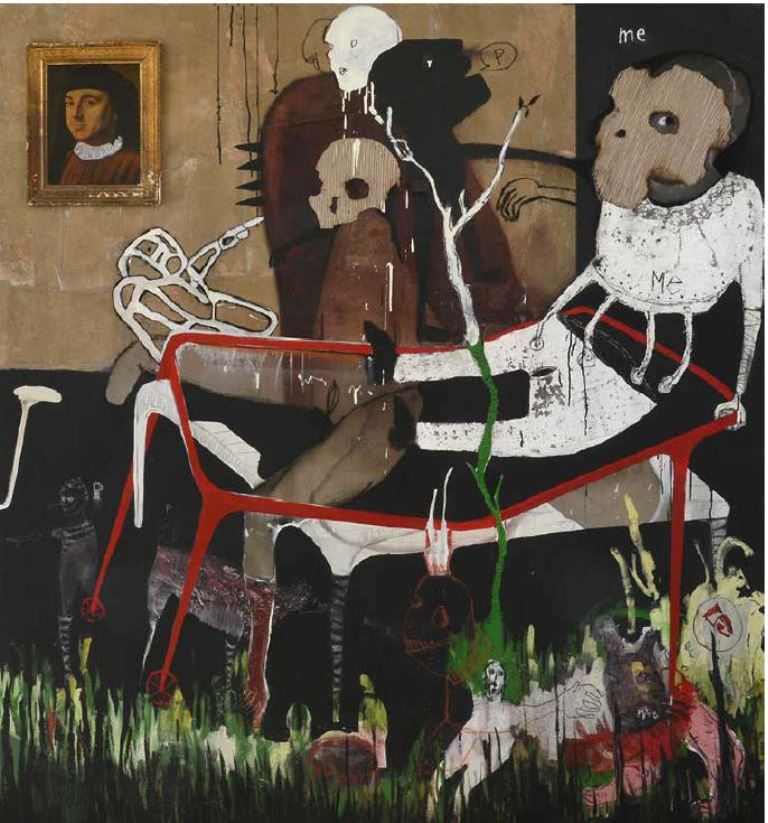

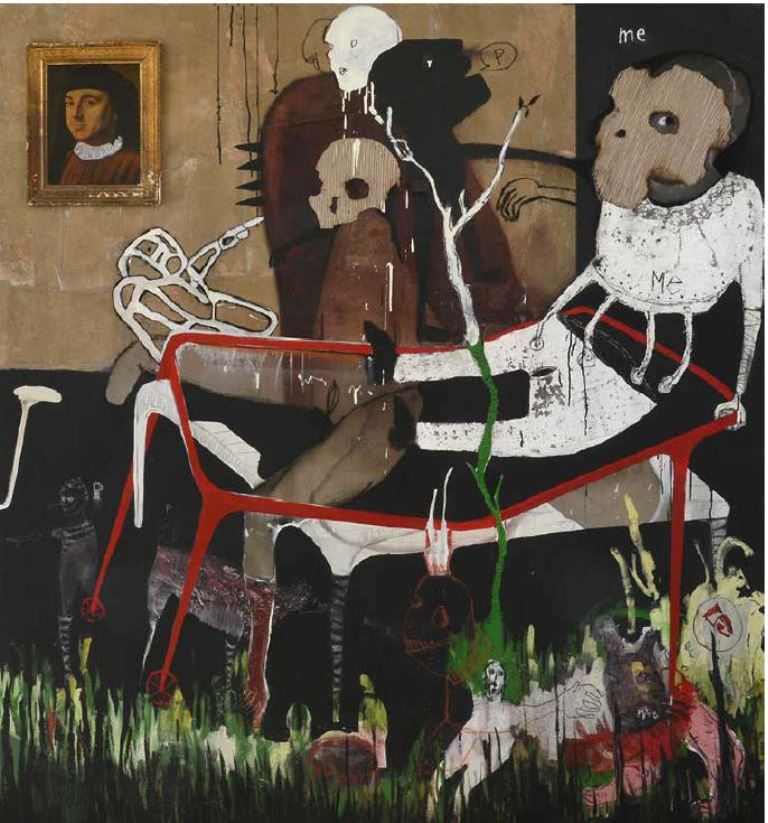

Le atmosfere narrate da Giotto e Dante vengono evocate dalle opere di Agostino Arrivabene, Saturno Buttò, Desiderio, Marco Fantini, Sergio Fiorentino, Giovanni Gasparro, Alfio Giurato, Federico Guida, Maurizio L’Altrella, Paolo Maggis, Vittorio Marella, Nicola Nannini, Sergio Padovani, Alessandro Papetti, Luca Pignatelli, Chiara Sorgato, Nicola Verlato e Santiago Ydanez, esposte nelle sale per le mostre temporanee del Museo Eremitani, appena ristrutturate con nuovi criteri allestitivi.

Sono tutte opere che provengono da un privato di Bassano, la collezione “the bank contemporary art”. Il percorso espositivo comprende una quarantina di opere, alcune delle quali realizzate per l’occasione da affermati artisti italiani (con un cameo internazionale) che si muovono nel solco della figurazione, ponendosi in dialogo con le tematiche esistenziali che Giotto affresca nella Cappella degli Scrovegni e con quelle tradotte da Dante nella Commedia.

La mostra

La mostra si articola in sezioni con rimandi a particolari degli affreschi della Cappella degli Scrovegni, secondo una prospettiva curatoriale che – spiega Barbara Codogno – «non vuole essere didascalica, tanto meno passatista, piuttosto evocativa e suggestiva, rimanendo però fedele al percorso di luce tracciato sia da Dante che da Giotto e traghettando perciò lo spettatore verso il sollievo della rinascita indicata dalle stelle».

Cosa unisce Giotto e Dante

Giotto lavora a Padova, alla Cappella degli Scrovegni, dal 1303 al 1305, realizzando un ciclo affrescato che, per contenuti e struttura formale, riecheggia nel componimento del Sommo Poeta. Evidente è, ad esempio, come l’organizzazione degli episodi che si susseguono a spirale nella Cappella degli Scrovegni rispecchi lo stesso movimento dei gironi danteschi. Questo movimento, sia pittorico che narrativo, è rafforzato da immagini speculari facilmente rintracciabili ora nei supplizi inflitti ai dannati, ora nel ruolo salvifico della Croce e del Creatore.

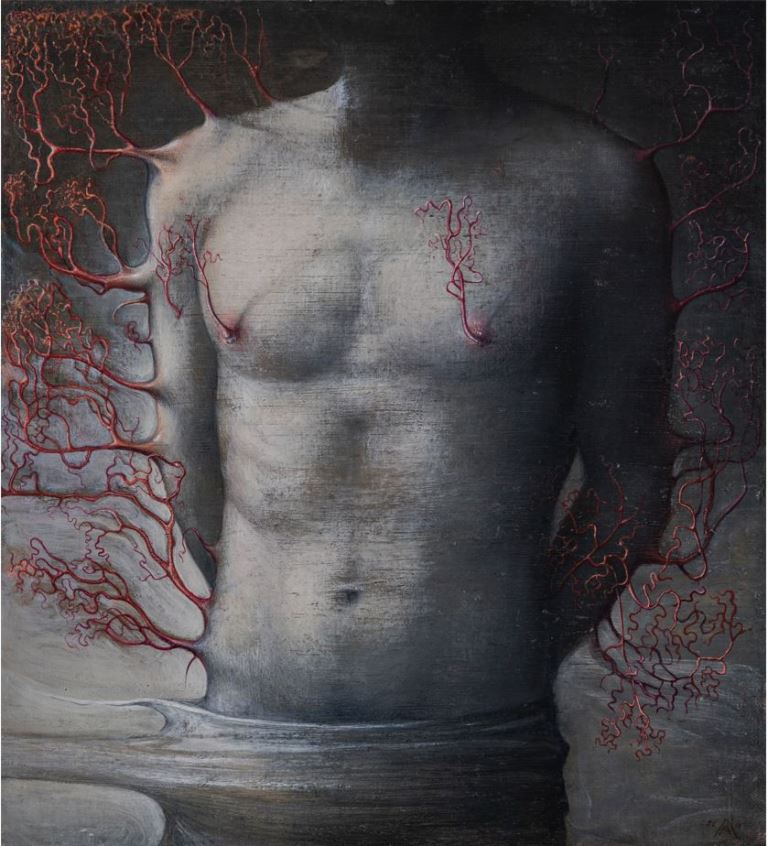

Quel che è evidente in entrambi gli autori è l’univocità dello sguardo: sia Giotto che Dante separano nettamente il bene dal male. Forniscono un’identica chiave di lettura: il libero arbitrio dell’uomo deve scegliere se proseguire nel male, andando quindi incontro ai tormenti, oppure seguire la retta via del bene che conduce al Regno dei Cieli. Dal Novecento in poi, come testimoniato anche dalle opere degli autori contemporanei in esposizione, il bene e il male non sono più separati: la luce e la tenebra si contagiano per disegnare nuovi paesaggi interiori.

Dopo le stelle anche Lucifero, il portatore di Luce rinnegato

Tra i tanti autori, spetta all’artista Maurizio L’Altrella confrontarsi con l’immagine iconica più celebre della Cappella degli Scrovegni: Lucifero. Nella Cappella degli Scrovegni, Giotto dipinge Satana come una grossa bestia mostruosa mentre mastica un dannato che gli penzola dalla bocca e con le zampe già ne afferra altri due. In dialogo abbiamo un’altra opera di Maurizio l’Altrella, “La bestia luminosa”.

Si tratta di un giovane capretto, le ali d’angelo appena accennate, il corpo che esprime il contagio tra umano e bestiale. E’ soprattutto nell’orgoglio del mento sollevato che il pittore traduce la complessità di quest’angelo bestiale. Il più luminoso, che volendo assomigliare a Dio arrivò a sfidarlo. Pittore capace di evocare antiche forze ctonie, L’Altrella è presente in questa mostra anche con un’opera di grandi dimensioni che titola: “Cocito o l’estasi della bestia”.

Stelle di luce contro le tenebre di Lucifero

Nel centro della scena c’è ancora lui, Lucifero. Il volto caprino dallo sguardo fiero e soddisfatto, il torso umano piantato nel ghiaccio, le ali che ne testimoniano l’origine angelica ora ridotte a nere ali di pipistrello. Altro autore di spicco della mostra è sicuramente Alfio Giurato. Del quale scrive la curatrice: “Le prime luci – percorrendo l’attimo, il sottile filo che separa (e allo stesso tempo congiunge) i due mondi, quello delle tenebre e quello della luce – sono il tempo spettrale (spettro ottico) dei “Revenants”. I fantasmi, illusorie parvenze di uomini”.

La mostra resta aperta al pubblico fino a lunedì 31 gennaio 2022. Catalogo Antiga Edizioni con testo critico di Barbara Codogno e un racconto inedito di Gabriele Dadati.